Una de las características distintivas de los intelectuales de finales de siglo XX fue la de exacerbar un fenómeno totalmente nuevo: la búsqueda de una espiritualidad pagana. Descontentos con el presente, molestos por las contingencias de la vida práctica, mal integrados en la sociedad burguesa a la que muchas veces pertenecían, estos artistas a menudo hipersensibles encontraron en el pasado un refugio contra las derivas y los desórdenes de un progreso que escapaba al control de los seres humanos (o al menos de los más sabios).

Algunos años antes, los prerrafaelitas habían idealizado la Edad Media y sus bellezas con tez cándida y pura como en los versos de Homero, de pelo castaño y con una actitud altiva. Para ellos, como para muchos simbolistas, el Renacimiento había desencadenado esta pérdida de la pureza que el barroco había contaminado hasta el ridículo. Al mismo tiempo, en Francia, algunos escritores, como Flaubert, Huysmans o Gautier, extraían sus inspiraciones de las historias de la Biblia o de las leyendas del antiguo Egipto. Luego, los poetas malditos subvirtieron todo orden alineado con lo que hoy se llamaría «políticamente correcto».

En 1887, un rayo iluminó la literatura mundial: tras la publicación de Hérodiade de Mallarmé, el Simbolismo, teorizado por Jean Moréas el año anterior, encontró una aplicación tan fascinante como revolucionaria. Los jóvenes poetas que vivían en París se iban todos los martes a escuchar al maestro en su modesto apartamento de la Rue de Rome; los demás, un poco por toda Europa, se aferraban a los versos de memoria. Sin embargo, no fue Herodías, sino su hija Salomé que pronto tomó el centro de la escena.

Oscar Wilde lo convirtió en la protagonista morbosa y desenfrenada de una obra escrita directamente en francés para eludir la puritana censura inglesa, sin por esto evitar públicas condenas. Las ilustraciones de Aubrey Beardsley, que exaltaban las potencialidades enfermizas de las curvas del japonismo, dieron la vuelta al mundo, estimulando a otros grabadores y dibujantes, del holandés Karel de Nerée al ruso Nikolay Feofilaktov.

Y otros escritores –Apollinaire, Laforgue– y otros pintores –Orazi, Okuń, Von Bayros, Mossa, Corinth– se enfrentaron a la heroína que había pedido la cabeza del santo sexófobo. Gustave Moreau, que se negaba a casarse y vivía con su madre, eligió a Salomé musa virtual y a la pintó varias veces; y del mismo modo hizo uno de sus alumnos favoritos, Marcel-Béronneau.

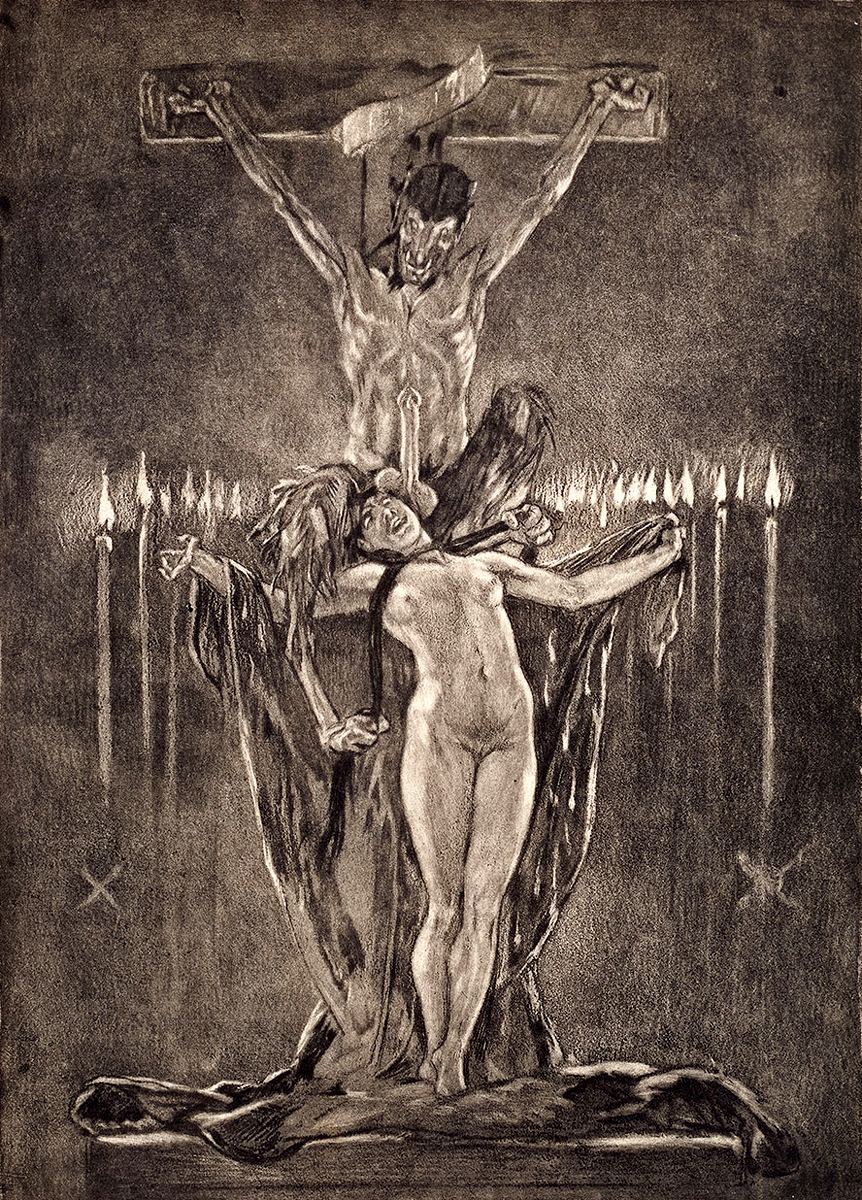

El gusto por lo excesivo rozaba o incluso superaba al grand-guignol. La Histoire tragique de la Princesse Phénissa, al igual que algunas de las líricas condenadas de Les fleurs du mal, era un tonificante elogio de la mujer estéril. En su novela Escal-Vigor, Georges Eeckhoud se entusiasmó tanto por la homosexualidad como por la furia de las bacantes. Khnopff y Delville preconizaban un ideal de belleza andrógina, anticipando las modas de nuestro comienzo de milenio. Mucha y Von Keller crucificaban a campesinas; Rops empujaba mucho más lejos sus ofensas a la religión.

Sí, puesto que, entre las hadas y los unicornios, entre los centauros y los hipogrifos, otra religión animaba a estos artistas, una energía diferente circulaba en sus venas: era, en cierto modo, la fe en ellos mismos y en aquellos, los maestros, que les habían mostrado el camino, que habían sido capaces de sufrir. Así se explica el famoso soneto de Mallarmé, Le tombeau d’Edgar Poe. Y así, empujada a las consecuencias extremas, se justifica la obsesión del pintor ruso Mikhail Vrúbel por el personaje creado por su compatriota Lermontov: este demonio, este ángel caído, en vano enamorado de una mujer del pueblo. Perseguido por sus congéneres, inaceptable para los demás. Exactamente como un poeta. Exactamente como un pintor en busca de un camino nuevo.

Views: 57