Gracias a las obras maestras de la literatura y a las innovaciones en el campo de la litografía, aprovechando el nacimiento del culto a las estrellas y en virtud de las nuevas conquistas sociales, el Simbolismo y el Art Nouveau han plasmado en la imaginación colectiva el ideal de la mujer contemporánea. Un ideal de belleza –el cuerpo esbelto y elegante, la atracción por el exotismo, la armonía de los gestos– y un ideal de emancipación, porque es durante esta temporada que las mujeres desafían las convenciones, adquieren el derecho a estudiar, a manifestar sus sentimientos, a expresar públicamente su creatividad. Por supuesto, todo esto no ocurrió con rapidez ni facilidad. Y mucho se debe al ejemplo de algunas mujeres: audaces, descaradas, dispuestas a luchar, a ganar o a transformar sus derrotas en un norte para las que habrían reivindicado después su derecho a rechazar la homologación.

Aunque no se prohibió oficialmente, a lo largo del siglo XIX se consideró inapropiado que una mujer tratara de ser artista. Dos pintoras talentosas como Marie Quivoron y Gabrielle Canivet vivieron a la sombra de sus maridos, Félix Braquemond y Constant Montald; el primero se opuso orgullosamente al surgimiento de su esposa. Desembarcada en París desde el departamento de Toulouse, la joven y encantadora Jane Atché se convirtió en la pupila y probablemente en la amante de Alphonse Mucha, hasta influir en su evolución, y hasta el momento en que su mentor prefirió volver al compromiso de un matrimonio sin amor. Más famosa y dolorosa la historia de Camille Claudel, discípula de Auguste Rodin: devorada por una pasión devastadora, cae en la locura después de la separación.

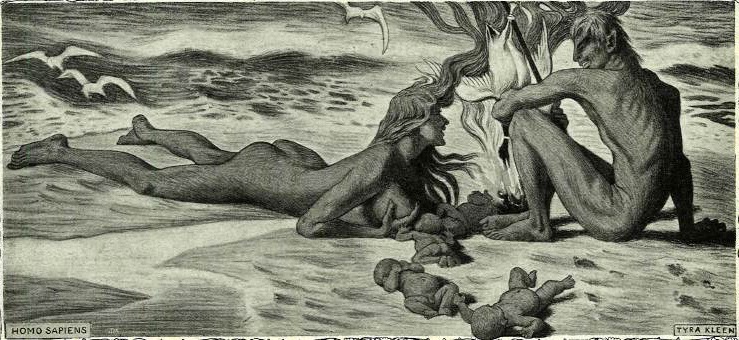

Decididamente más moderna y serena, en cambio, la trayectoria de la sueca Tyra Kleen: resuelta, preocupada, viajera, enamorada de Italia y del Extremo Oriente: una artista completa, que contribuyó a la difusión de la obra de Ibsen y que trajo a Europa el encantamiento de las danzas balinesas y del teatro Wayang. ¿Y qué decir de Colette? Después de un comienzo escandaloso –casi desnuda en la escena– en la comedia Pan de Charles Van Lerberghe, después de haber escrito años durante las novelas que finalmente firmaba su consorte, se reveló escritora y esteta ineludible. ¿Y qué hay de Marie Krysinska? A pesar de las críticas retrógradas, inventó el verso libre y cambió para siempre la poesía francófona…

De la ciudad de París, epicentro de mitos y aspiraciones, se desprendía la energía positiva de la liberación. La escultura, la pintura, la literatura y la música glorificaban por fin a las mujeres que, encubierta o explícitamente, ponían en tela de juicio el poder de los hombres. Las protagonistas lascivas de los cuentos de Villiers de l’Isle-Adam, Barbey d’Aurevilly o Léon Bloy, las prostitutas cantadas por Baudelaire, Mallarmé, Fontainas, Rollinat, Lorrain y muchos otros. La más terrible, la más irresistible de estas criaturas fue probablemente la apátrida gobernante Rakma que, en la novela de Camille Lemonnier, Le possédé, arrastra a un juez hipócritamente irreprensible en el abismo del deseo y de la humillación.

Es el prototipo decadente de la mujer fatal. La mujer que seducirá e inspirará, durante la Belle Époque, un número incalculable de artistas: Georges de Feure, Anders Zorn, Maurice Chabas, Marcel-Lenoir, Paul Ranson con sus brujas, Félicien Rops con sus damiselas indolentes y voluptuosas, Gustav Klimt y Vittorio Zecchin con sus vestales versicolores, Boldini y Helleu con sus ricas caprichosas, Privat-Livemont con sus burguesas opulentas…

Para forjar los caracteres y los rasgos de estas musas los artistas obtenían su inspiración de la realidad. Una realidad que aniquilaba los conceptos de pecado y prejuicio. La mujer fatal no era una fantasía literaria. No había ya deidades intocables. El regateo de su propio cuerpo era índice de libertad, era el principio de la dominación del hombre.

Al lado de Sarah Bernhardt, brillan otras estrellas: Cleo de Mérode, que hace de Leopoldo II, rey de los belgas, su juguete; Liane de Pougy y la Bella Otéro que se convierten en las mujeres más adoradas de París –una morirá en un convento, la otra, pobre, en Niza, después de haber dilapidado su fortuna en el Casino– y para la misteriosa y esbelta Ida Rubinštejn, amada por Romaine Brooks, escribirán D’Annunzio, Gide, Valéry, Debussy, Stravinski…

Edmond Aman-Jean, en 1895, en un gran cuadro llamado Venezia bella Regina del mare, hoy guardado en el Museo de Soissons, ha condensado quizás todos los elementos de la relación entre los simbolistas y la Mujer: una musa desnuda, ni tímida ni impudente, huele una rosa y aprieta una espada, en un fondo marino donde las olas, las hojas y las ramas se entremezclan. Está el desapego, la alusión, la utopía, la indocilidad, la libertad que impregnaban el arte en aquella época, tan lejana y al mismo tiempo tan cercana a la nuestra, que alguien ha calificado de cursi y superado. El Simbolismo nos habla. El Simbolismo está en nosotros desde la noche de los tiempos. Desde las cuevas donde se veneraba a la Diosa.

Views: 311