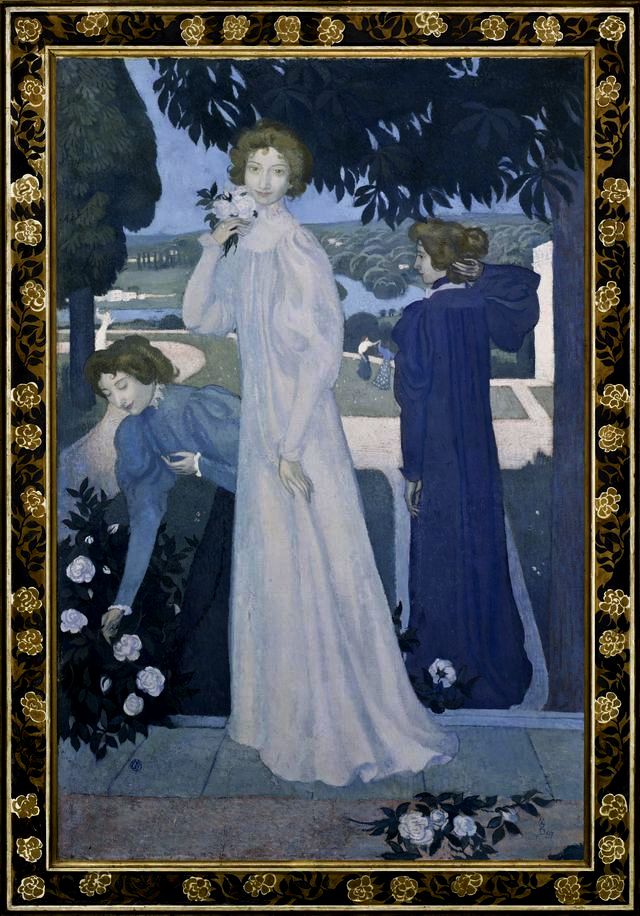

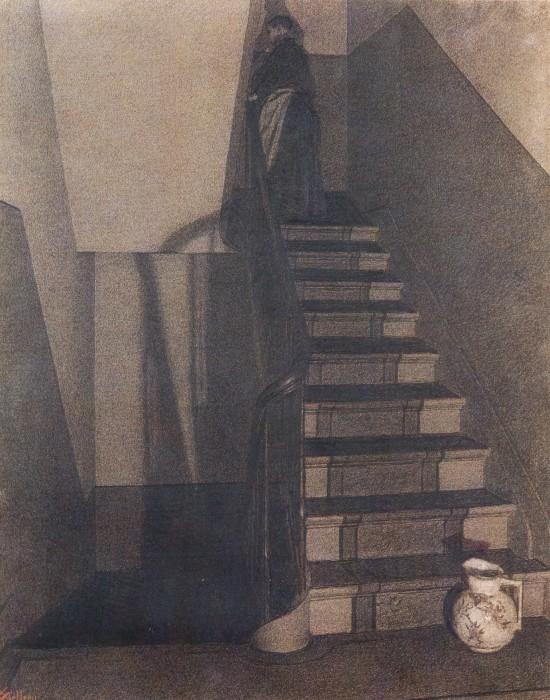

Lo indistinto, lo indeciso, lo impreciso reinan en la poesía y en la pintura simbolistas. Pero –hecho sin precedentes– este dominio de lo indefinible, estos juegos –de espejos entre la niebla de un eterno crepúsculo y sus reflejos en las aguas temblorosas de un lago o de escondite entre las ramas de los árboles que se enredan contra el cielo oscuro– corresponden a una idea de la sociedad, y sobre el rol del artista en esta sociedad. El artista es un profeta, que descifra el enigma de la esfinge por otros enigmas, que se dirige a un selecto público de iniciados pero que al mismo tiempo tiene la ambición de influir en el modo de vida de toda una comunidad.

Esta mezcla de sugerencias ha representado para el Simbolismo, desde el final de la primera guerra mundial hasta nuestros días, un activo innegable y un castigo. Se ha querido leer en los versos de los poetas solamente el perfume, y a veces el hedor, de las omnipresentes flores que surgían o se marchitaban. Se ha querido confundir a algunos artistas dotados de una técnica pura con los llamados «peintres pompiers»1 o pretender ignorar que, sin el Simbolismo, el Surrealismo y otras vanguardias sucesivas nunca habrían existido. Todo porque las ideas dan miedo. Una simple idea da miedo.

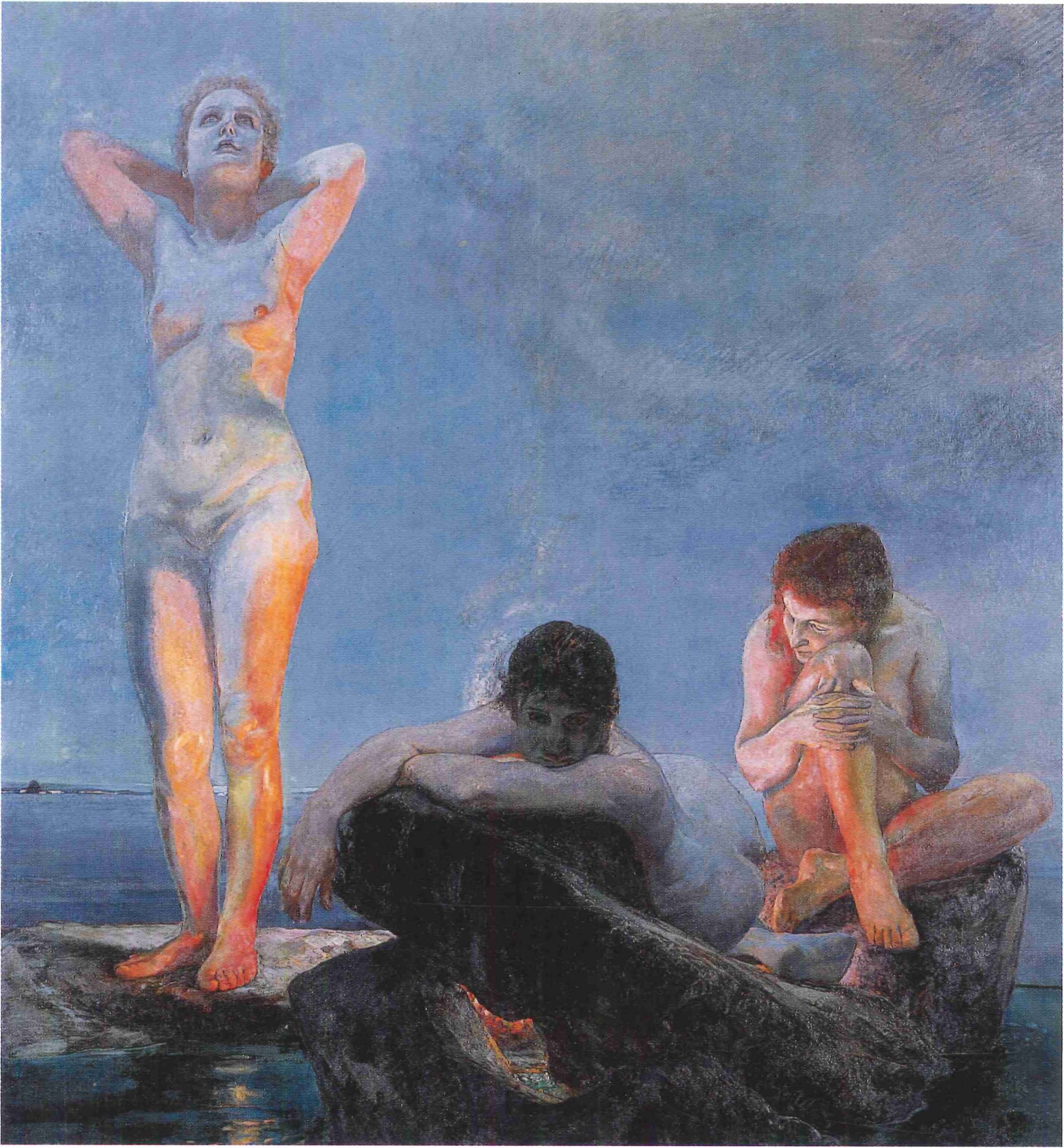

La idea como luz: es la intuición que, con algunos años de ventaja sobre la generación simbolista, justamente un “peintre pompier” había tenido: en 1870, Jules Joseph Lefebvre representó una musa de fuertes flancos que levantaba una lámpara hacia la obscuridad. Este cuadro, que tiene por título La Vérité se expone hoy en el Museo de Orsay. Allí aparecen dos elementos clave para comprender el Simbolismo: el hechizo del cuerpo femenino y el de las fuentes de luz, débiles o cegadoras que sean.

Es evidente que las personas, en las últimas décadas del siglo XIX, sufrieron el encanto de las farolas que comenzaban a poblar, al menos en las grandes ciudades, avenidas y parques públicos. En sus novelas y sus líricas, el escritor belga Georges Rodenbach nos ha dejado muchas descripciones de este fenómeno hipnótico. Antes de él, los maestros de los simbolistas –Baudelaire, Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, Barbey d’Aurevilly– habían sido subyugados. Otros contemporáneos de Rodenbach contemplaron desde la ventana de su casa solitaria o de una colina imaginaria el concierto de luciérnagas eléctricas sobre París: Jules Laforgue, Éphraïm Mikhaël, Francis Poictevin. Émile Verhaeren finalmente vaticinó la ciudad tentacular, en constante expansión, exorbitante de fuegos y actividades.

Y la misma sugestión capturó a los pintores: adeptos del puntillismo como Le Sidaner, visionarios, casi en una premonición de los rayos X, como el húngaro Jozsef Rippl-Ronai, viendo nacer en esta claridad fantasmas o ángeles como Degouve de Nuncques, todos cantaron el progreso de las farolas. Sin embargo, esto no se debía solo a una especie de confianza en la ciencia; incluso, a veces, al revés, había un acercamiento esotérico a la existencia. Por lo demás, ¿no era en aquella época cuando el Sar Péladan hacía revivir la hermandad Rosa+Cruz o que Maeterlinck se apasionaba con los antiguos místicos flamencos?

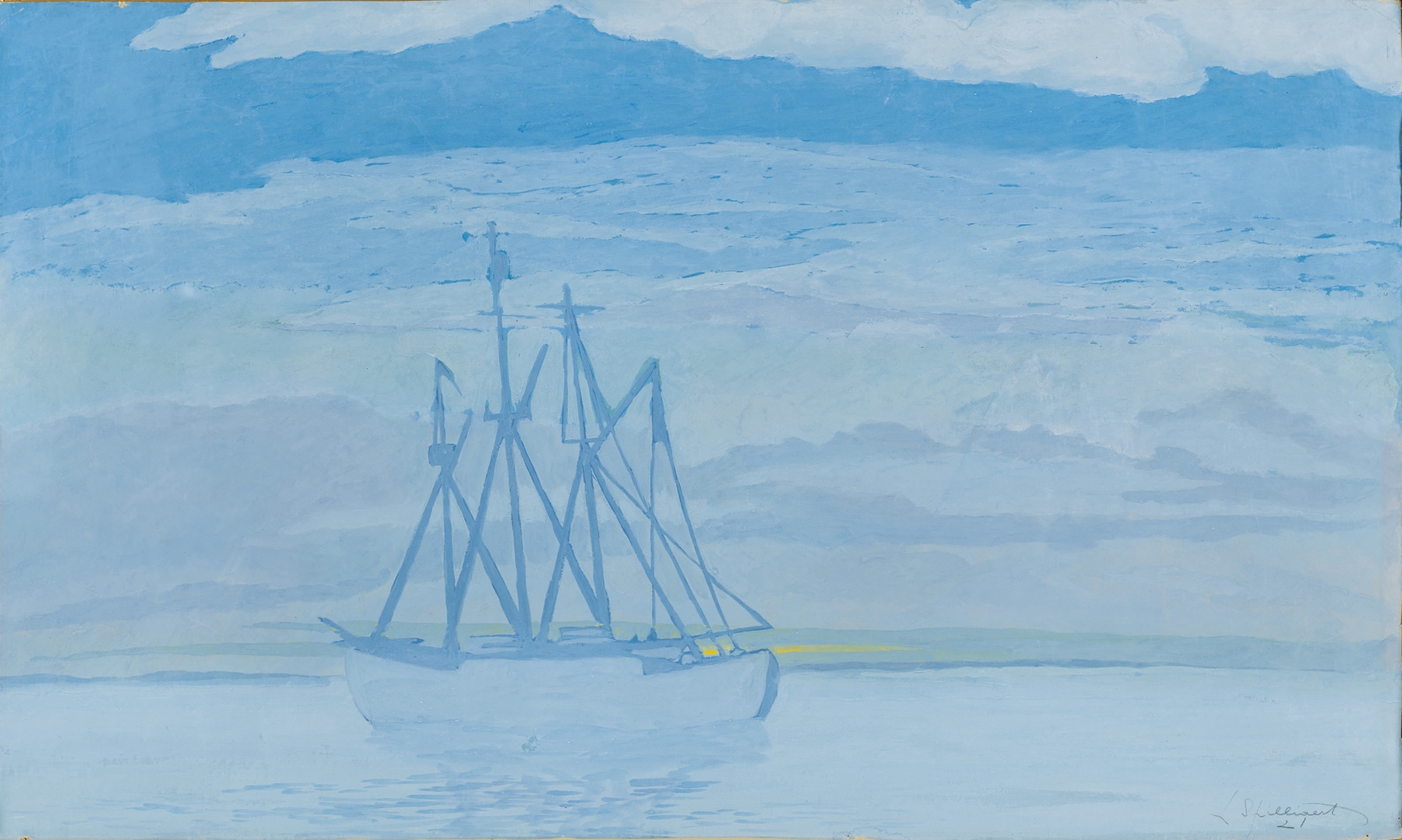

Pero otros destellos encantaban a los artistas. Un famoso cuadro de Max Klinger, hoy en Dresde, lleva el título que mejor sintetiza estas atmósferas: L’heure bleue. Este momento nebuloso, entre el día y la noche, empapado de amargura o de esperanza, de angustia o de languidez, que se encuentra en los poemas de Van Lerberghe, de Stuart Merrill, de Pierre Quillard. Este momento mágico, milagroso, que nos ha cautivado desde la noche del tiempo.

1 “Peintres pompiers” voz francesa que designa a los pintores académicos del siglo XIX.

1:“Peintres pompiers” voz francesa que designa a los pintores académicos del siglo XIX.

Visitas: 136