Reynaldo J. González Investigador en artes y artista

- A pesar de su aparición tardía, la teoría del arte en nuestro país cuenta con hitos de relevancia en la obra de autores como José de Mesa, Teresa Gisbert y Pedro Querejazu. El presente texto efectúa una revisión sucinta del desarrollo histórico de este campo de estudio.

Aunque los antecedentes más antiguos de la reflexión y el estudio de lo artístico puedan encontrarse en la Grecia clásica, su concreción en lo que vendría a entenderse modernamente como la teoría del arte se dio en el Renacimiento con la aparición de escritos como Las vidas (1550) de Giorgio Vasari y tratados elaborados en base al ejercicio artístico o al estudio de la antigüedad grecolatina. El establecimiento definitivo de las disciplinas teóricas en el campo artístico en el mundo occidental, no obstante, se dará recién en el siglo XVIII con la Historia del Arte de la Antigüedad (1764) de Johann Winckelmann, tenida como la obra fundacional y modélica de la historia del arte. Desde entonces las artes se han convertido en objeto de estudio de múltiples disciplinas humanísticas y sociales, desde diversos enfoques, analíticos y reflexivos, temporales, geográficos o temáticos.

Considerando esta antigua tradición y la amplitud del rango de áreas avocadas al estudio y la reflexión de lo artístico, resulta curiosos que en Bolivia este ejercicio se haya producido más bien tardíamente recién durante las primeras décadas del siglo XX. Si bien es cierto que – como consigna Osvaldo Tapia en el libro Los Estudios de Arte en Bolivia (1966) – pueden encontrarse informaciones referenciales sobre pintura y arquitectura en escritos de cronistas, escritores y ensayistas altoperuanos y bolivianos de los siglos XVII, XVIII y XIX, los primeros trabajos de temática exclusivamente artística con un enfoque descriptivo y analítico tendrán que esperar a las décadas de 1910 y 1930 y al interés de intelectuales como Roberto Bustillos, Fernando Diez de Medina, José Eduardo Guerra, Luis Iturralde y Chinel y Enrique Finot, entre otros. De los estudios de la primera mitad del siglo XX, merece especial distinción el del renombrado arquitecto Emilio Villanueva al tratarse acaso del único elaborado desde una perspectiva especializada dados los estudios academicistas del autor en las materias que trata, al menos así lo demuestra en sus dos monografías referidas a la arquitectura del periodo virreinal publicadas en el mamotreto oficial Bolivia el primer centenario de su independencia 1825-1925 (1926).

En este sentido, se puede afirmar que el verdadero inicio de la teoría del arte en Bolivia se dio recién en la década de 1950 con la publicación de dos trabajos que aún pueden considerarse señeros en la materia: En el campo de la crítica de arte, el libro Arte Contemporáneo en Bolivia (1952) de Rigoberto Villarroel Claure, una compilación de 40 escritos de apreciación artística publicados por el autor en prensa desde la década de 1940. En el campo de la historia del arte, la piedra fundamental será colocada -por supuesto- por los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert con la publicación de Holguín y Altoperuana del Virreinato (1956), un primer acercamiento local de rigor al arte del periodo colonial en el que confluyen la indagación histórica archivística, documental y de campo; el análisis y la reflexión de aspectos artísticos formales y de fondo; y la adscripción a las teorías internacionales vigentes en el periodo sobre el arte virreinal vinculadas al llamado “estilo mestizo”.

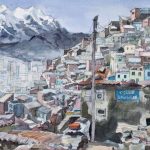

En las décadas sucesivas, Mesa y Gisbert construirán la disciplina de la historia del arte en Bolivia a través de trabajos de temática arquitectónica, pictórica y escultórica, en los que repetirán el empleo de una metodología científica en la materia que los colocará entre los más importantes estudiosos del tema a nivel continental. Entre estos destacarán además del ya mencionado libro dedicado a la pintura virreinal Historia de la pintura Cuzqueña (1962); Monumentos de Bolivia (1970), Arquitectura Andina 1530-1830: historia y análisis (1985), y las obras en solitario de Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte (1980) y El paraíso de los pájaros parlantes (1999), además de la primera obra en ofrecer una visión general y sintética del desarrollo del arte en nuestro territorio Historia del arte en Bolivia (2012). Una investigación publicada por el firmante en el libro Notas para una historiografía del arte en Bolivia (FCBCB, 2018), evidencia que la obra de Mesa y Gisbert desplegada a lo largo de 70 años contempla otros 50 libros y cerca de 350 estudios editados en publicaciones especializadas, revistas y diarios de Argentina, Bolivia, EE.UU., España, México, Perú, Venezuela, y otros países.

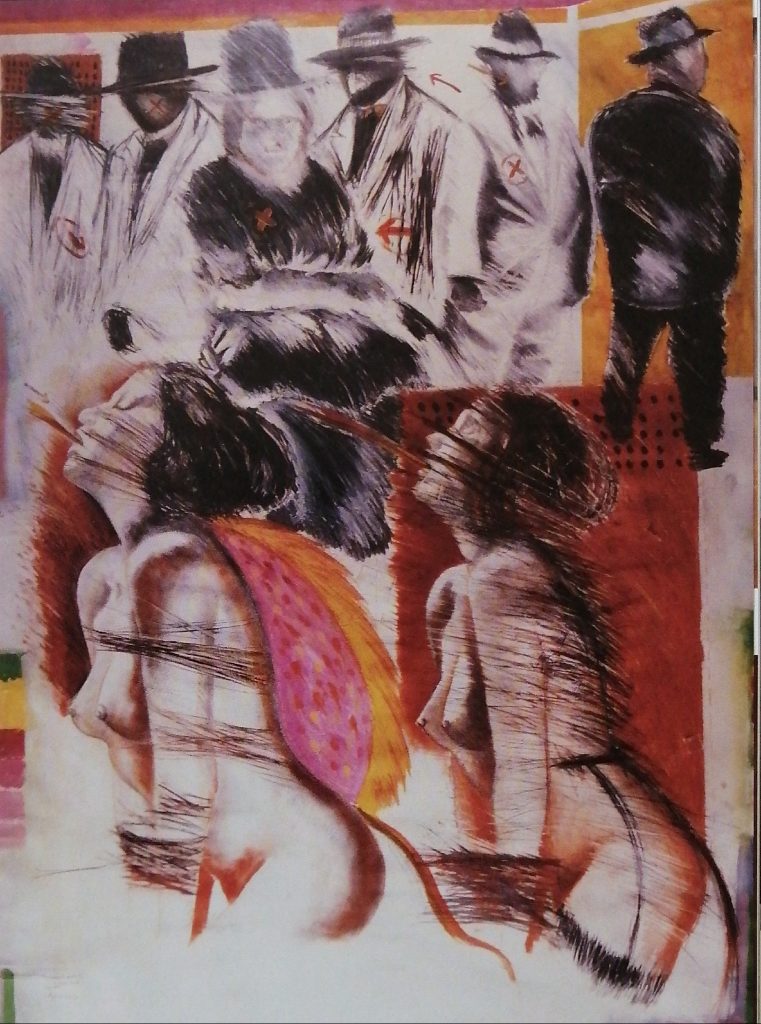

Los siguientes hitos en este campo integrarán historia y crítica de arte con gran rigor analítico: El primero es La Pintura Contemporánea de Bolivia (1989) de Carlos Salazar Mostajo, polémico y visceral, pero también valioso análisis del arte boliviano del siglo XX que presenta una amplia selección de periodos, artistas, escuelas y corrientes desplegada en la combinación de datos históricos, anécdotas, análisis y críticas. El otro trabajo fundamental es el recientemente reeditado por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, Pintura boliviana del siglo XX (1989), suntuosa publicación en la que el crítico e historiador Pedro Querejazu Leytón ofrece un panorama completo de la producción pictórica boliviana, así como de sus contextos temporal y geográfico, sumando a su propio trabajo estudios de expertos como Teresa Gisbert, Marta Traba, Leopoldo Castedo, entre otros, con materiales sintéticos de uso didáctico. Esta y otras obras de Querejazu merecen especial mención sobre cualquier otra publicada en los últimos 30 años debido a la precisión histórica, el valor documental de los datos que consigna, la pretensión de objetividad en los análisis y en las valoraciones críticas, y la consecuencia y la constancia del autor en lo que constituye la materia de su especialidad.

Desde la última década del siglo XX y las dos pasadas del XXI los aportes en esta área se han enriquecido con una variedad de textos propuestos tanto por aficionados provenientes del periodismo, la literatura y el ensayo, como por investigadores y especialistas del mundo académico. En el primer grupo destacan autores como Armando Soriano Badani, Mario Ríos Gastelú y la editora Cecilia Bayá, en publicaciones constituidas en la compilación de imágenes de obras, reseñas críticas y datos biográficos de artistas bolivianos del siglo XX, mientras que en el segundo pueden mencionarse a investigadoras como María Isabel Álvarez Plata, Lucía Querejazu, Valeria Paz y Margarita Vila, quienes desde los ámbitos académicos de la historia del arte han propuesto trabajos rigurosos sobre distintos temas y artistas.

Lo presentado en este breve texto no agota un asunto tan complejo y amplio como es la teoría del arte en Bolivia, sino que plantea indicaciones sobre su desarrollo histórico evidenciado la necesidad de efectuar mayores investigaciones y acaso, en algún momento, compilaciones que reúnan los aportes dispersos por los autores mencionados y tantos más que se han interesado en el arte producido en Bolivia. No debe perderse de vista que los escritos sobre arte, ya sean analíticos o reflexivos, de mayor o menor rigor, anacrónicos o vigentes, no solo pueden contribuir al conocimiento y al estudio del arte boliviano, sino a su mismo desarrollo. Ahí radica su principal importancia y su urgencia.

VÉASE TAMBIÉN

Views: 359

Deja una respuesta