Una mirada a la importancia de la pintora boliviana desde el punto de vista de la historiografía del arte.

Reynaldo J. González

Investigador en artes y artista

Diversos estudiosos han señalado que el arte boliviano se ha caracterizado históricamente por su tradicionalismo y su conservadurismo. La historiadora del arte Margarita Vila, por ejemplo, ha subrayado la tardía adopción de los ismos modernistas que se manifestaron en territorio nacional recién a partir de mediados de siglo pasado. La crítica e historiadora Marta Traba, por su parte, hizo hincapié en el hecho de que la montañosa topografía y la mediterraneidad del país determinaron su aislamiento de la escena artística internacional. Numerosos ejemplos demuestran este fenómeno, pero bastaría señalar los casos de José García Mesa y Cecilio Guzmán, acaso dos de los pintores más influyentes de siglo pasado, quienes a pesar de haberse formado en importantes academias de Europa y de haber entrado en contacto directo con las vanguardias, retornaron al país a cultivar tendencias añejas como el academicismo oficialista o un indigenismo heredero en casi todos sus aspectos del costumbrismo español.

En este contexto, el desarrollo del arte boliviano se dio no tanto en un devenir “natural” de nuevas formas y corrientes, sino a través de movimientos irruptivos que permitieron la adopción de nuevas posibilidades a los artistas locales. Este desarrollo es el sugerido por la marcada incidencia de una cantidad reducida de artistas que, habiendo pasado varios años en el extranjero, “importaron” al país tendencias, medios o conceptos que en su adaptación al contexto local generaron seguidores o escuelas de diversa trascendencia. En estos procesos de renovación, fueron artistas mujeres quienes jugaron roles pivotales que merecen mayores análisis.

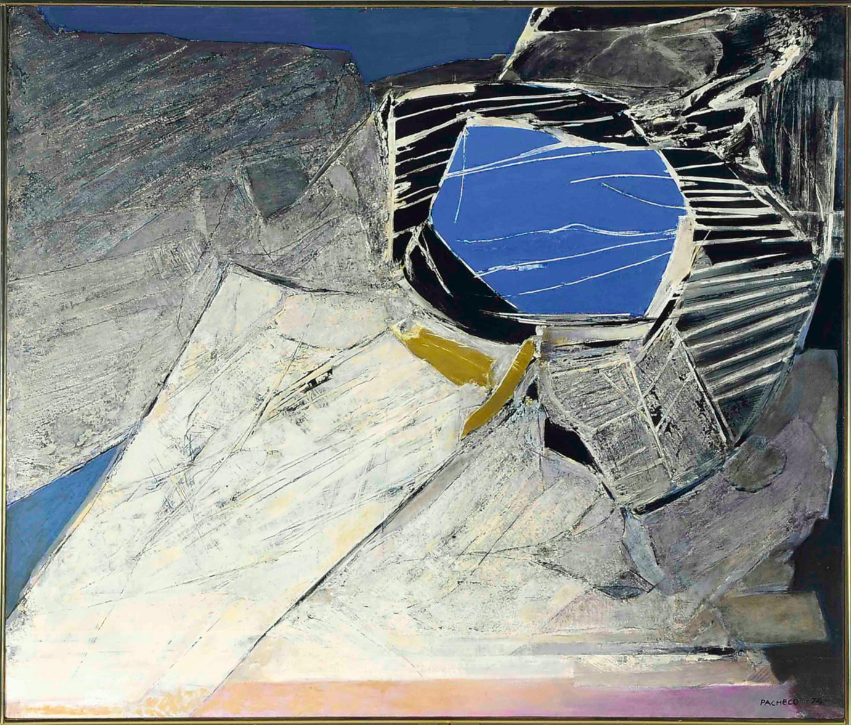

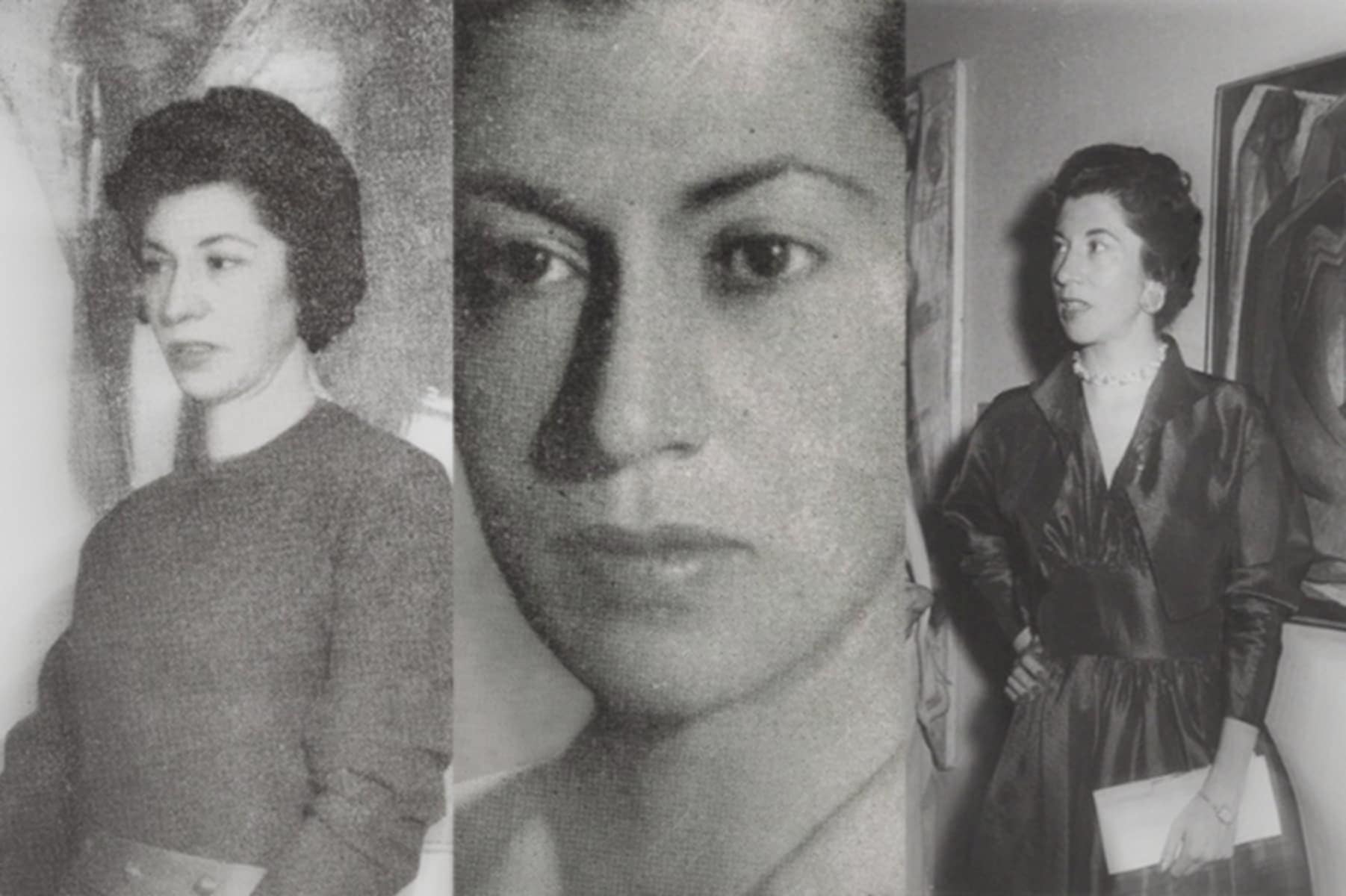

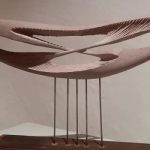

Quizás el caso más destacable es el de la artista paceña María Luisa Pacheco quien, luego de desarrollar una obra temprana integradora del cubismo y el indigenismo, emigró a EEUU donde por 27 años desarrolló un abstraccionismo influenciado tanto por el Expresionismo Abstracto de la Escuela de Nueva York como por el Informalismo europeo. Como resultado, ya desde comienzos de los 60, consiguió posicionarse, según consigna la historiadora del arte Jackeline Barnitz, como una de las artistas latinoamericanas más importantes de EEUU y del continente con una trascendencia que sólo puede ser comparada en el país a la alcanzada por Marina Núñez del Prado.

Pese a haber sido desarrollada casi por completo en Nueva York, la obra abstracta de Pacheco fue ampliamente difundida en Bolivia por la crítica y el periodismo especializado cuyos análisis se centraron, según observó Barnitz, en el vínculo de sus composiciones con el paisaje andino y, en última instancia, con la filosofía telurista arraigada en el país desde principios del siglo XX. En consecuencia, en el ámbito local fue asimilada como una de las principales manifestaciones artísticas de la “nacionalidad” como queda evidenciado, por ejemplo, en el ensayo “Luz Petrificada” del filósofo Guillermo Francovich o en su inscripción entre lo más representativo de un incipiente “arte con identidad nacional” de la Generación del 52 propuesto unánimemente por críticos como Rigoberto Villarroel, José de Mesa, Teresa Gisbert y Pedro Querejazu.

En correspondencia a su impacto en el imaginario de las élites locales la obra de Pacheco resultó muy influyente en la plástica local al introducir en el país la corriente denominada como “abstraccionismo andino”, un tipo de abstracción semifigurativa inspirada en el paisaje montañoso con importantes representantes de cada país de la región occidental de Sudamérica.

En efecto, antes de Pacheco la abstracción local se había caracterizado por su dispersión en el seguimiento de las muy diversas corrientes internacionales y por su falta de una identidad propia. Basta revisar, por ejemplo, los cuadros de la primera muestra de arte abstracto, “Ocho pintores contemporáneos”, de marzo de 1953, o las abstracciones de las primeras versiones del Salón Pedro Domingo Murillo, para corroborar que durante la década de 1950 la abstracción local había sido constituida casi enteramente por obras cubistas sintéticas de referencias semifigurativas indigenistas, o bien, por variaciones o copias de trabajos geométricos, neoplasticistas y gestuales de artistas europeos ya algo pasados de moda como Vasili Kandisky, Piet Mondrían o Joan Miró.

En este contexto, la obra de Pacheco determinó la irrupción de formas y procedimientos que serían adoptados por numerosos artistas abstractos y figurativos posteriores. En el ámbito sintáctico, por ejemplo, la utilización predominante de ocres y grises, texturas pétreas y minerales, formas angulosas duras y perspectivas bajas que serían comunes a partir de los 60s en abstracciones de artistas como Alfredo La Placa y Enrique Arnal y en obras semifigurativas de Humberto Jaimes y Alberto Medina y tantos otros. En el ámbito formal, Pacheco impuso el uso constante de técnicas no tradicionales como el collage y el ensamble de materiales diversos que puede verse en la obra de Óscar Pantoja, Inés Córdova, Alfredo da Silva y muchos otros.

Además, desde un punto de vista historiográfico la obra de Pacheco también resultó sumamente importante para la legitimación de la abstracción en un contexto en el cual, durante las décadas de 1950 y 1960, esta había sido mayoritariamente tenida como una impostura o una alienación internacionalista contraria al arte social impulsado como “oficial”. Que Pacheco hubiese logrado proyectar un arte “nacional” precisamente en este lenguaje exponiendo su obra en importantes museos y galerías de América y Europa por sobre manifestaciones discursivamente “nacionalistas” como el muralismo social o los resabios del indigenismo seguramente determinó decisivamente el replanteamiento de los posicionamientos iniciales en torno a este lenguaje plástico.

Cabe apuntar como dato final que Pacheco asumió explícitamente la renovación del arte boliviano como uno de los principales objetivos de su arte como queda explicitado en numerosos testimonios que dejó en entrevistas, pero también a través de sus labores como directora artística de las 3 Bienales INBO realizadas en La Paz en 1975, 1977 y 1981, habiendo sido este evento acaso la más importante plataforma para el surgimiento de toda una nueva generación de artistas y de nuevas propuestas.

VÉASE TAMBIÉN

Visitas: 77

Deja una respuesta