Por Fátima Lazarte

“Y los ángeles pálidos y exangües

ya de pie, ya sin velos, manifiestan

que el drama es el del “Hombre”, y que es su héroe

el Vencedor Gusano”

Edgar Allan Poe, Ligeia

El Occiso, de María Virginia Estenssoro (1937), fue el primer libro de la autora, tuvo un gran éxito de ventas por el escándalo que causó en la sociedad paceña de la época, pues toca temas impropios: la vida de un cadáver, el amor fuera de la institución del matrimonio y el aborto; problemáticas que no podían ser tratadas en público y menos por una mujer.

Estenssoro es una escritora que “ha sufrido de un olvido imperdonable” (Prada, 2011:1). Nacida en La Paz en 1903 y fallecida en São Paulo en 1970, “Estenssoro osó transitar por el sendero de extremos por los que deambula la experiencia femenina no regimentada o domada, acosada siempre por el ojo vigilante y castigador de la sociedad patriarcal” (Prada, 2011:7), ella, en su escritura (en el único libro que publicó en vida), recorre estos temas prohibidos, tabúes, de la sociedad paceña en la primera parte del siglo XX y que aún hoy en día tienen sus repercusiones, por lo cual no se le ha dado la importancia que merece por su trabajo literario.

En la biografía que Miriam Quiroga (1997:14) escribe sobre ella nos dice: “personificó sin duda la antítesis de las mujeres de su época”, tanto en lo social como en su intimidad. Ella caminaba de manera segura sin el sigilo de sus pares, fumaba en público y tuvo una vida liberal, de la que deja huella hasta su escritura, en Ego Inútil se describe a sí misma como: “Yo fui libre, libérrima, hija de señores y no de siervos ni de esclavos” (Estenssoro,1971:7), así, su paradigma de vida fue esta búsqueda de la libertad, pese a las restricciones sociales de su tiempo, y transgresión de lo establecido tanto en su vida como en su obra literaria.

El breve contexto de su vida que presentamos, nos hace pensar en la tradición literaria femenina llamada gótica, donde a pesar de la distancia y del momento histórico hay ciertas cosas comunes: imágenes de encierro y liberación, sobre todo por estar en un medio que aísla a las mujeres que no encarnan el ideal femenino construido desde el patriarcado.

Este es el caso de Estenssoro, quien por el escándalo que suscitó con su primer libro, no volvió a publicar en vida, sin que esto implique que hubiera dejado la escritura. Así, en su obra vemos, desde el inicio, la pregunta por la libertad, que va más a allá de lo corporal, incluso de las dicotomías marcadas por la sociedad. Siguiendo a Gilbert y Gubar, “la literatura escrita por mujeres podía explicarse por un impulso femenino común hacia la lucha para liberarse del encierro social y literario mediante redefiniciones estratégicas del yo, el arte y la sociedad” (Gilbert y Gubar, 1984:12). En este caso el texto explora mediante la escritura, la transgresión de este mundo dicotómico, de este mundo que está representado de una manera univoca, en el recorrido que hace con el personaje: cuerpo sin vida, fantasma, ser en esencia, nos muestra sus diferentes acercamientos al fin del sufrimiento, al fin de la angustia, y como su proyecto creativo sería una salida ante esta represión cultural.

El aislamiento y el olvido a los que se somete esta escritora también tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivió donde existían algunas temáticas permitidas para la escritura femenina y otras que, como la de Estenssoro, estaban vedadas; eran consideradas incluso “inmorales” y, obviamente, este texto excedía los límites permitidos por las normas sociales del momento. Estenssoro se niega a fijarse como musa, como mujer ideal, representando el arquetipo de escritora rebelde, mostrando una autonomía “monstruosa”, pues ella gobierna en su vida y en su escritura.

Este libro contiene tres cuentos: “El occiso”, “El cascote” y” El hijo que nunca fue”. En este trabajo nos dedicaremos al análisis del primer cuento, que lleva el mismo nombre que el libro. Es una obra de difícil adscripción genérica y ha sido denominada por Eduardo Mitre como un “poema en prosa” (2012); consta de tres fragmentos: el primero se publicó en 1937 y los dos siguientes fueron añadidos en la segunda edición realizada por los hijos de la autora, en 1971. En este trabajo incluiremos el estudio de las tres partes.

El primer fragmento narra la historia de un cuerpo que, mediante el pensamiento, se reconoce como muerto; esto lo angustia, lo hace sufrir, pero a la vez lo purifica y lo lleva a un nuevo estado que es del orden de lo espiritual. El segundo aborda el devenir de ese espíritu en “el ser en esencia” y cómo éste realiza un desplazamiento en una búsqueda por calmar su angustia, encontrando, a través de la música, algo del orden de lo celestial. El tercer fragmento relata cómo la angustia que aún permanece, lleva a este “ser” a un movimiento in crescendo para calmarla, precipitando un desenlace donde se muestra un encuentro con lo divino como génesis y como creación.

En este trabajo se realizará un análisis detallado del texto a la luz de la teoría gótica en la literatura y posteriormente su relación con el gótico femenino desde el texto de Gilbert y Gubar La loca del desván (1984). Este análisis nos llevará pensar en la escritura de la autora como una construcción, una respuesta ante la represión simbólica.

La literatura femenina tiene dos características importantes que mencionan Gilbert y Gubar: han creado significados sumergidos, ocultos y su escritura parece “rara”, inclasificable. El texto que ocupa nuestra atención, si bien tiene el segundo y tercer cuento que son bastante explícitos en el abordaje temático, presenta a la crítica un enigma con “El occiso”, el cual también ha sido calificado como “inclasificable”.

Es preciso señalar que la escritura de Estenssoro retoma la pregunta sobre ¿Qué sucede después de morir? Al igual que otros escritores en cuya tradición podemos inscribirla, se encuentran Edgar Allan Poe que aborda esta problemática mostrando oscuridades en la relación vida-muerte, en “El entierro prematuro”(1844) refiere: “Los límites que separan la Vida de la Muerte, son en el mejor de los casos, vagos e indefinidos” (Poe, 1992:194), asimismo lo hace el escritor Sheridan Le Fanu en Carmilla que apunta “Sin embargo la vida y la muerte son estados misteriosos y sabemos poco de los recursos de ambos”(Le Fanu, 2014 : 43).

Le Fanu, en “La habitación del Dragón Volador” se acerca al misterio también desde una óptica racionalista pero donde el enigma de la muerte produce terror: “No puedo referir con palabras, ni siquiera recordar para mí solo, el espantoso terror que se apoderó de mí. Piensen ustedes en la típica pesadilla; es decir en un sueño en el que los objetos y el peligro son reales y la inminencia de la muerte corporal se aplaza al antojo de quienes deciden sobre nuestros tormentos inhumanos.” (Le Fanu, 1998:434)

Poe, se acerca a la muerte con figuraciones desde la perspectiva del detective, un punto de vista indagatorio y deductivo matizado por un corte científico-racionalista: que en “El retrato del Señor Valdemar” (1845), y en “Revelación mesmérica” (1844) quieren dar cuenta del pasaje entre vida y muerte: “Estuve durmiendo…y ahora…ahora…estoy muerto” (Poe, 1992:124) “Mientras el hipnotizado pronunciaba estas últimas palabras…me indujo a despertarlo en seguida. Parecía haber sufrido una ´presión de la mano de Azrael… ¿se habría dirigido a mi desde la región de las sombras? (Poe, 1992:349).

Esta pregunta por la muerte también se presenta claramente en La Amortajada (1938)de María Luisa Bombal donde se inicia la novela con el velorio de la protagonista: “A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron, entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban, sin saber que Ella los veía. Porque Ella veía, sentía.” (1941:5), Bombal elabora el relato del funeral, y figura, siempre desde la perspectiva de la protagonista, el momento entierro: “Y he aquí que, sumida en profunda oscuridad, ella se siente precipitada hacia abajo, precipitada vertiginosamente durante un tiempo ilimitado hacia abajo; como si hubieran cavado el fondo de la cripta y pretendieran sepultarla en las entrañas mismas de la tierra” (1941:89), posteriormente se narra el proceso que pasa el cuerpo: “Descendía lenta, lenta, esquivando flores de hueso y extraños seres, de cuerpo viscoso, que miraban por dos estrechas hendiduras tocadas de rocío. Topando esqueletos humanos, maravillosamente blancos e intactos, cuyas orillas se encogían, como otrora en el vientre de la madre” (1941:89-90), hasta el ulterior encuentro con el silencio, el vacío que ella llama la muerte de los muertos: “Lo juro. No tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola, podría, al fin, descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte: la muerte de los muertos” (1941:91).

Este ulterior pasaje nos enlaza con el último escritor latinoamericano que comentaré, Horacio Quiroga, quien también tendrá una serie de cuentos sobre el momento de morir narrados en primera persona, pero que se silencian cuando la muerte ocurre. Hay una coincidencia con Bombal en el cuento “Más allá” (1935) donde dos jóvenes que se suicidan viven un idilio por tres meses dándose cuenta que hay otra muerte “Cuando se ha muerto una vez de amor, se debe morir de nuevo” (Quiroga:14).

Al igual que Poe y Le Fanu, su enfoque parte de un corte racionalista-científico que presenta sobre la muerte, en el cuento del “Vampiro” acercándonos al momento de la llegada de la muerte: “En la penumbra sepulcral el silencio sin límites de la vasta sala, yazgo inmóvil, con los ojos cerrados, muerto. Pero dentro de mi todo mi ser está al acecho. Mi ser todo, mi colapso y mi agonía son un ansia blanca y extenuada hasta la muerte, que debe sobrevenir en breve.” (Quiroga, 1935:15).

Lo notable es que Estenssoro hace hablar al cadáver o cuerpo muerto, de manera que lo va despojando de las categorías humanas: género, pensamiento y sensaciones, para producir y modular la pregunta por el vacío: “Ya no había Vida ni Muerte… no existía ni el Tiempo, ni los Límites, ni la libertad” (Estenssoro, 1971: 35). que posteriormente convertirá en una pregunta por el Ser y por la creación: “Y la angustia del ser flotaba, se sumergía, salía a la superficie de esas aguas buscando el Espíritu del Génesis” (Estenssoro 1971:37).

Las teorías feministas han estudiado al género gótico por encontrar en él una subversión a la literatura masculina. Ellen Moers, en su libro Literary Women (1977), establece el término “gótico femenino”, donde la ficción que trabajan las escritoras es un ataque contra el orden patriarcal simbólico establecido y señala que la escritura gótica no se caracteriza por circunscribirse a un período histórico concreto, sino que lo que más define a este género son les efectos perturbadores que provoca en el lector.

Gilbert y Gubar proponen al confinamiento y liberación como elementos funcionales a la explicación de las ansiedades femeninas: las protagonistas suelen considerarse capturadas, encadenadas, atrapadas, incluso enterradas vivas. Así, en nuestro texto, el occiso está preso, primero, en su cuerpo que actúa como prisión corporal, luego, está atrapado en su cripta, “amurallado en el ataúd” (Estenssoro,1971:21) y, al final, el mismo produce un movimiento que lo captura en masas de agua que tienen una “ululación horrísona” y que le causa pavor, pues aún no se ha podido liberar de la angustia. Este deseo de liberación es uno de los puntos más importantes en relación al gótico femenino y su representación de reclusión y liberación.

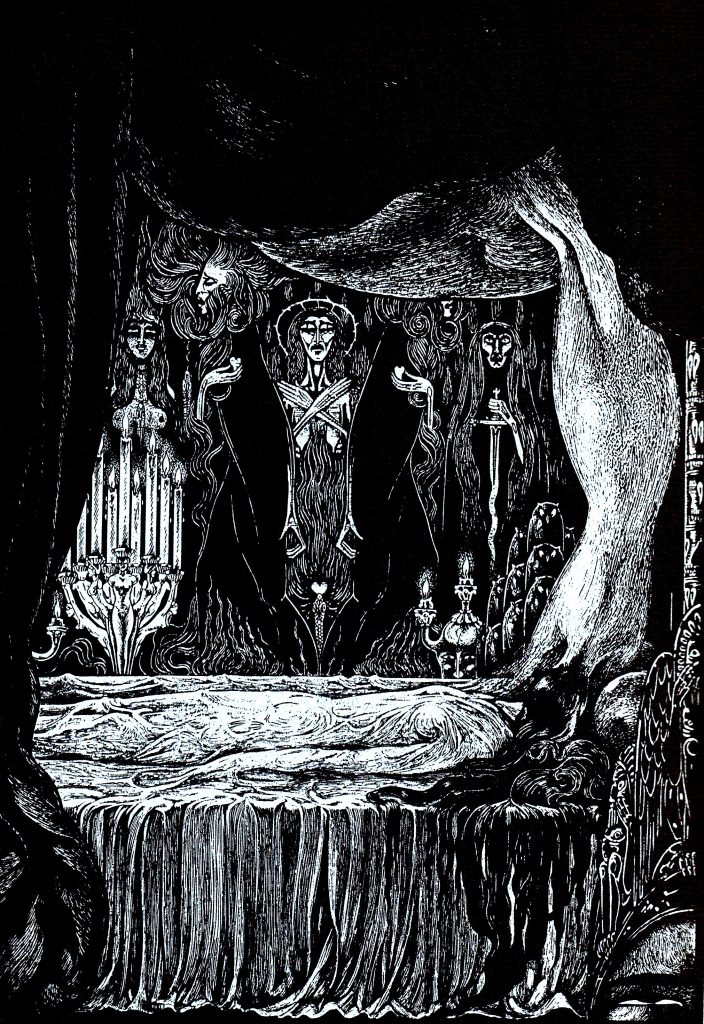

Respecto a “El occiso”, el segundo fragmento -el “ser en esencia”- está despojado ya de la dicotomía razón-naturaleza que lo aquejaba en el primero: encuentra una música celestial interpretada por criaturas con características angelicales y demoniacas a la vez. Recurriendo a Gilbert y Gubar, se da la transgresión de la construcción patriarcal, de esta dicotomía excluyente de ángel o monstruo, mostrando que ambas características son parte de una sola imagen y ésta es capaz de realizar algo bello, algo del orden artístico. Esta metáfora rompe con el imaginario de un todo homogéneo, y nos da una posibilidad de pensar en lo otro, en la alteridad, que es misteriosa, fuera de la cultura y atemorizadora. Este oxímoron rompe con las ideas de un ser todo ángel o todo demonio, inventa un cuerpo que rompe con estos ideales estéticos y de fuerte carga ideológica.

Estas criaturas de doble naturaleza no tienen un sexo definido y producen una música celestial que se escucha “sin oídos y sin alma”, recalcando con esto que están por fuera de la simbolización.

El personaje principal, el occiso propiamente, es ambiguo, no tiene una definición sexual y, es más: se lo construye del lado del cuerpo, de lo emocional, de lo natural, cuando en el primer fragmento lo atormenta el pensamiento y quiere liberarse de él, incluso llega a decir que el pensamiento es lo que causa su angustia, poniendo al lado racional y cultural del lado del sufrimiento. Este paso del mundo racional al mundo que es desconocido -sobrenatural- es el causante del miedo, pues lo racional, el pensamiento, ya no es suficiente para dar cuenta de esto otro que sucede, por eso se recurre al cuerpo y a explicaciones que nos llevan por el límite entre palabra y sensación.

Llamar al muerto el occiso, el fantasma o el espíritu, es despojarlo de esta categoría preestablecida del género y de la determinación que esto conllevaría, para poder elevarlo a la categoría de “Ser” simplemente: “fantasma que se eleva al infinito… es una forma sin forma” (Estenssoro,1971:22). Esta caracterización, es un modo en que en el texto se aborda el problema de la palabra como significante que define, que marca; tratando justamente de diluir esta determinación, de despersonalizar al personaje principal.

Finalmente, la liberación está en relación con el sufrimiento, en un primer momento, el sufrimiento consistía en estar en este estado de transición donde el occiso aún tenía el pensamiento de hombre y no se transformaba en fantasma; superando este “in pace”, podría “volar”. Después de liberarse de este pensamiento, se da cuenta de que no se ha liberado de la angustia y que aún debe recorrer distancias y países antes de encontrar el Fin.

El espíritu viaja por “climas envenenados y estériles”, hasta llegar a una “catedral de mármol negro”, donde ya la voz narrativa trastoca el significado de negro, lo que, por su color, podría pertenecer al lugar de tormento, pertenece al lugar de paz (esto es un tópico de la literatura gótica, el convento y el castillo). De este lugar se desprendía una música dulce y triste; esta pertenece a un orden superior, no de los sentidos, y se presenta sin los elementos de la música terrenal “no tenía arpegios, ni acordes, ni armonía”; esta música que claramente pertenece a otro orden, nos remite a pensar que existe algo que las palabras no alcanzan a nombrar.

Desde otra perspectiva, Juliann Fleenor, en su introducción al libro The Female Gothic (1983); señala que una característica primordial de la escritura gótica femenina es el cuestionamiento de la narración y su subsecuente fragmentación. El occiso, cuenta con una narración fragmentaria y la utiliza para romper ciertas dicotomías culturales como vida y muerte, libertad y opresión, bordeando el límite entre lo conocido y desconocido.

El relato continúa con la pérdida del ser, de las sensaciones y las ideas, el “ser”, es despojado aún más de cualquier referente, ya que no “había vida ni muerte… no existía ni el tiempo, ni los límites, ni la libertad”. En este último fragmento, se construye un lugar más allá del imaginario de la libertad, no como contraria a la opresión, sino con esta desfamiliarización. Este límite que rompe con los pares antagónicos que se han creado en el mundo patriarcal: “Solo la extensión se llenaba de espacio y eternidad” -este “más allá del tiempo y del espacio”, que son las coordenadas humanas por excelencia, donde la razón, el entendimiento, el mismo lenguaje ya no tienen lugar. Pero aun en este nuevo estadio, perdura la angustia.

Así, en este texto, vemos que Estenssoro nos propone un proyecto de escritura utilizando recursos mediante los cuales nos hace transitar por los límites de la palabra, dando cuenta que hay cosas que escapan al lenguaje, que no pertenecen al orden de la razón, causando una tensión entre los elementos estáticos de un mundo preestablecido y los de su propia creación. Buscando esta resolución final que estaría del lado de la creación, como liberación ultima de la represión sufrida.

En este sentido es que la música cobra una gran importancia; ella se inscribe en un orden alterno al del mundo simbólico, presentifica algo que escapa incluso al mundo de los sentidos y que estaría en relación con lo divino haciendo así el primer lazo entre lo divino y la creación. Otro recurso que muestra esta tensión es el uso del tiempo y del espacio, éstos, por ser indefinidos, evidencian una fractura con la palabra, no están cercados por la misma, están esbozados de un modo onírico y nos llevan a pensar en cómo la palabra no puede aprehenderlo todo, no puede describirlo todo, no puede abarcarlo todo.

El relato nos introduce en la experiencia de la corrupción del cuerpo. El cuerpo real está constituido y sometido por lo simbólico de modo que en el texto mientras ocurre la desintegración del mismo. Se produce, a la vez, la desintegración de esta simbolización, de este orden cultural; orden que también construye una identidad que aparentemente debe permanecer fija e invariable, pero el texto, una vez más, resquebraja y socava esta idea, cuestionando estos modos establecidos y permitiendo que aparezca la singularidad, la subjetividad.

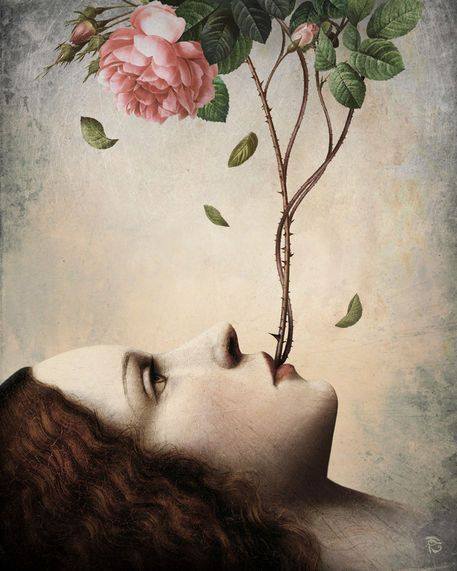

Esta deconstrucción de la identidad esta trabajada desde la metáfora del cuerpo que se desintegra, fragmentando esta predominancia simbólica e identitaria rígida, despersonalizándola, y evidenciando la ruptura con los constructos cultural y socialmente establecidos sobre el cuerpo.

El cuerpo muerto, que está en descomposición, rompe con los ideales de belleza que se han construido sobre la muerte, y como punto de partida permite el recorrido de la palabra alrededor de un vacío, -un cuerpo, un cadáver-, vacío de significación simbólica, que permite un recorrido por el borde mediante la palabra, para crear, para ficcionalizar una narración.

Hay una resignificación del cuerpo. Un cuerpo sin vida no es el fin como se pensaría desde el mundo cultural, sino el inicio de un relato y de un proyecto de escritura que tiene que ver con la libertad de exploración, con la transgresión de lo establecido, de este modo el horror no se encuentra en el cadáver muerto sino en el cadáver “vivo”.

Este texto se nos presenta enigmático pues nos hace cuestionar nuestras propias ideas ya establecidas de la realidad, ideas promovidas por un discurso que normativiza y desea homogeneizar, que impide la aparición de la alteridad y que pretende relegar la experiencia subjetiva.

El Occiso y su relación con la literatura gótica

La literatura llamada gótica tiene su origen en Inglaterra, alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII y los críticos ubican su duración hasta principios del siglo XIX. La novela gótica inicia con la publicación de la obra: El castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole. Más allá de esta delimitación temporal, su estética, elementos y estructura han trascendido en obras literarias modernas y contemporáneas. Este es el caso de El occiso, texto que, a pesar de haber sido publicado en la primera mitad del siglo XX, está configurado a partir de varios elementos que son propios de lo gótico.

Un primer elemento que podemos analizar es la lógica narrativa de la novela gótica: “Está construida como una sucesión de enigmas a los que el protagonista está obligado a enfrentarse…desde el comienzo sabemos que hay algo misterioso, ininteligible, algo que se manifiesta fundamental, pero que se nos presenta como desconocido” (López Santos, 2010:3). Así, en El occiso, vemos al protagonista -un cadáver- enfrentado a tres situaciones que son enigmáticas para él: en el primer fragmento, este cuerpo no sabe lo que le está sucediendo, y poco a poco nos relatará su experiencia sobre el “despertar” a la muerte. El segundo fragmento, nos revela un enigma aún mayor al primero, pues el espíritu pasa a convertirse en “el ser en esencia”, que se desplaza hasta encontrar una música “celestial” pero interpretada por criaturas que son caracterizadas como angelicales y demoniacas a la vez. En el tercer fragmento, este “ser” pierde la conciencia de sí mismo y continúa en su búsqueda por el “Fin”.

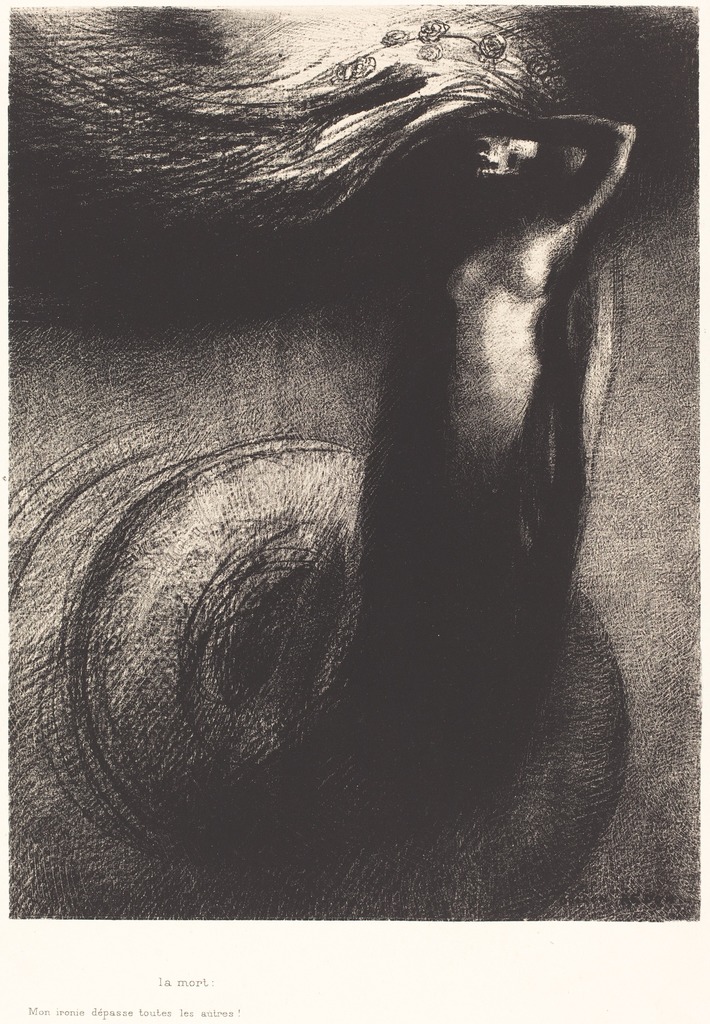

La muerte es la que se nos presenta como desconocida y está elaborada de un modo que causa cierto miedo y asombro, pues no tiene la tradicional concepción de final, sino que es el inicio de varios acontecimientos. El tratamiento de este tema permite un juego psicológico (propio de lo gótico), donde la voz narrativa nos lleva por situaciones que causan curiosidad, asombro y una cierta ambigüedad: este cuerpo que causa horror, causa también un deseo por saber lo que le acontecerá.

Otra característica de la lógica narrativa de la literatura gótica “consiste en retrasar la revelación última que pondrá fin a la aventura del protagonista y al texto” (López Santos, 2010:3). En estos fragmentos la narración nos lleva hacia una resolución ambigua, pues el hilo conductor del relato, que es la angustia del personaje principal, promete ceder al final de cada fragmento, pero solo se vislumbramos una posible resolución en el fragmento final mediante una metáfora de la creación.

El miedo que nos acerca a lo sobrenatural es un componente indispensable para poder pensar este relato a la luz de lo gótico; éste “debe estar provocado por el dolor y la muerte” (López Santos, 2010:5), proposición que encontramos en el texto: “Y el pensamiento se le rompió de pánico, se le quebró de espanto, se le trizó de miedo. Si hubiera estado vivo, se le habrían erizado los cabellos mojados de sudor…” (Estenssoro,1971:20). Este miedo es provocado por el saberse muerto, por la corrupción del cuerpo, por el viaje que debe realizar y por el final que nos conduce a este paroxismo donde hay una: “ululación horrísona y un frío…cada vez más pavoroso”. (Estenssoro,1971:36)

El dolor está presente, asociado, en primera instancia, con el resto de sensaciones físicas que quedan: “Era un dolor tan enorme que fue haciéndose palpable y consistente” (Estenssoro,1971:21). En el relato, el miedo es producido mediante el recorrido que hace la voz narrativa para contar la angustia y sufrimiento de este cuerpo, en su búsqueda del Fin.

Hay un dolor físico y una angustia psíquica: en la primera parte del texto –donde aún se ve esta dicotomía cuerpo y pensamiento-; podemos ubicar el sufrimiento: “y el muerto el fantasma sufría tan horriblemente, tan espantosamente, como nunca pudieron sufrir todos los vivos” (Estenssoro,1971:21).

La angustia parece ser causada, en un inicio, por el pensamiento, por la duda que lo atormenta, duda sobre si será posible su liberación: “Saldría…y podría expandirse, esparcirse, volar!… Pero, después como a un hombre le retornaba la duda y comprendía que se quedaría allá” (Estenssoro,1971:22). Esta angustia va en aumento en el relato y la encontramos en diferentes momentos: en los que: “lo comían como pulpos ávidos, como vampiros…” (Estenssoro,1971:23), (recurre a un motivo gótico por excelencia: el vampiro), cuando viaja por “países de alas de murciélago” (Estenssoro,1971:30) e incluso, en el momento en que parece liberarse de las categorías humanas (sensaciones e ideas), “…como en la vida y en la muerte perduraba la angustia” (Estenssoro,1971:35).

El horror que causa este relato es justamente por esta angustia que permanece a lo largo de los tres fragmentos, en el final de cada uno ensaya una resolución a modo de boceto, que resulta siendo una vana esperanza de conclusión del sufrimiento. Sólo en el último fragmento encuentra una promesa de resolución en la creación: “Y la angustia del ser flotaba, se sumergía, salía a la superficie de esas aguas buscando el Espíritu del Génesis” (Estenssoro,1971:37).

El manejo del espacio y el tiempo también nos dan pistas de esta clave gótica, ya que el relato se desarrolla en “coordenadas espacio temporales que tienden al fragmento y a la deformación” (López Santos, 2010:17) , el espacio, en El occiso, está construido de un modo indefinido, no nos remite a ningún lugar conocido, es ambiguo, al igual que el tiempo está dado fuera de la vida cotidiana: “y los Siglos se sucedían a los Siglos y el ruido crecía más” (Estenssoro,1971:36), además se caracteriza por ser subjetivo, “Había despertado de un sueño clorofórmico, con una lentitud de siglos” (Estenssoro,1971:19). Ambos están trabajados fragmentariamente, plasmando una idea que nos conduce dentro de un plano de lo extraordinario.

Finalmente, Botting nos dice: “El gótico devino parte de un mundo de culpa internalizada, ansiedad, desesperación, un mundo de transgresión individual que interroga los bordes inciertos de la libertad imaginativa y del conocimiento humano”.(Goicochea, 2013:10).Esta reflexión nos permite pasar a trabajar el tema del gótico femenino, donde este mundo descrito atañe a la mujer escritora, quien, a través de su proyecto de escritura, puede realizar un recorrido por estos lugares propios de su subjetividad, de su lugar en el mundo y cuestionar el orden establecido.

Por último, la obra nos conduce a reflexionar sobre la creación como un acto que está en relación a lo divino, que no es del orden puramente de lo simbólico cultural y que es una salida posible ante la angustia de la vida. La angustia, elemento que recorre el relato, evidencia la necesidad de liberación que solo promete ceder mediante el acto creativo, revelando una reflexión no solo estética sino ontológica y metafísica en la escritura.

La represión simbólica a la que se ve sometida una mujer escritora está presente, de algún modo, en su obra creativa, la respuesta de Estenssoro a esta represión social está dada en su proyecto de escritura que busca y explora la libertad a partir del uso del uso del lenguaje, retándonos con un texto de difícil clasificación genérica y que trabaja con imágenes que no son cotidianas y responden a una reflexión incluso filosófica del ser.

Bibliografía

Aries, Philippe (2000): Historia de la muerte en occidente. Acantilado, Barcelona

Ayllón, Virginia (1998): “Dolor e ironía: quimeras de María Virginia Estenssoro e Hilda Mundy”. En Ana Rebeca Prada, Virginia Ayllón y Pilar Contreras (comp. ed.), Diálogos sobre escritura de mujeres. Memoria. Sierpe Publicaciones, La Paz.

Ayllón, Virginia y Cecilia Olivares (2002): “Las suicidas: Lindaura Anzoátegui de Campero, Adela Zamudio, María Virginia Estenssoro, Hilda Mundy”. En Alba María Paz Soldán (ed.), Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Tomo II. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, La Paz.

Ayllón, Virginia (2015) “Literatura regional: María Virginia Estenssoro y Lorgio Serrate Una reflexión sobre las intenciones en la literatura, a partir de dos libros de escritores bolivianos”. En suplemento “Letra siete”, Pagina siete, 21 de noviembre de 2015.

Blanco, Elías (2005): “María Virginia Estenssoro”. En Elías Blanco, Enciclopedia Gesta de autores de la literatura boliviana. Plural, La Paz.

Bombal, María Luisa (1934): La amortajada, Nascimento, Santiago de Chile.

Cortázar, Julio “Notas sobre lo gótico en la literatura del Rio de la Plata” In: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°25, 1975. pp.145-151.

http://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1975_num_25_1_1993

Estenssoro, María (1937): El Occiso, ABNB Editorial Boliviana Primera edición, La Paz

Estenssoro, María (1971): El Occiso, Los amigos del libro Segunda edición, La Paz

Estenssoro, María (1971): Ego inútil, Los amigos del libro, La Paz

Garcia Iborra, Juan “La representación cultural del sur en la novela gótica inglesa (1764-1820). Otredad política y religiosa”, Tesis de doctorado, Univesitat Autonoma de Barcelona

Gilbert Sandra, Gubar Susan (1984), La Loca del desván Ediciones Catedra (1998) Madrid

Goicochea, Adriana (2013) “El modo gótico de la literatura: Resistencia a la razón” Revista Lindes Buenos Aires

Goicochea, Adriana (2014) “El modo gótico y una literatura sin fronteras” Revista de literaturas modernas Vol 44 No2

Le Fanu, Sheridan (1998): La habitación del Dragón Volador y otros cuentos del terror y misterio. Valdemar: Gótica, Epub.

López Santos, Miriam: (2010) “Teoría de la novela Gótica” Universidad de León, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Mitre, Eduardo (1998): “La canción de la distancia. Notas sobre la obra de María Virginia Estenssoro”. En Ana Rebeca Prada, Virginia Ayllón y Pilar Contreras (comp. ed.), Diálogos sobre escritura de mujeres. Memoria. Sierpe Publicaciones, La Paz.

Mitre, Eduardo (2012): “Notas sobre la poesía de María Virginia Estenssoro”. En suplemento “Tendencias”, La Razón, 16 de septiembre de 2012.

Molina, Mary Carmen “Introducción a María Virginia Estenssoro” Inédito

Munckel Alfaro, G. (2011): “Sobre María Virginia Estenssoro”. Disponible en: http://bluelotusreveries.blogspot.com/2011/04/sobre-maria-virginia-estenssoro.html

Piñero, Eulalia (1999) “Las poetas canadienses y el gótico femenino” en Estudios ingleses de la Universidad Complutense No 7. Universidad autónoma de Madrid

Poe, Edgar. (1992): Cuentos 1. Traducción Julio Cortázar. Alianza Editorial, México.

Prada, Ana Rebeca (2011): “Nuestra caníbal”. En Ana Rebeca Prada, Salto de eje. Escritos sobre mujeres y literatura. Instituto de Estudios Boliviano, Carrera de Literatura y Sierpe Publicaciones; La Paz. Primera edición: 2004.

Prada, Ana Rebeca (2015): “Apuntes sobre vanguardia y mujeres en la Bolivia de los años 30” Telar

Quiroga, Horacio (1935): Mas allá y otros cuentos. Epub.

Vivero, Candida Elizabeth (2008): “El cuerpo como paradigma teórico en la literatura”, en La ventana, Revista de estudios de género Vol. 3 No28. Guadalajara

VÉASE TAMBIÉN

Visitas: 323

Deja una respuesta