Reynaldo J. González

Investigador en artes y artista

(Texto publicado en el periódico Opinión dentro del suplemento La Ramona Cultural)

- Artista abstracto de vanguardia en la década de 1950, era indígena y había nacido en el seno de una familia campesina en la comunidad de San Andrés de Machaca. Su obra forma parte de importantes colecciones, pero se sabe muy poco sobre su breve vida y su carrera.

- El contexto

El abstraccionismo comenzó a practicarse en Bolivia a mediados del siglo XX, con la llegada de lo que la historiografía del arte ha denominado Generación del 52. Su ejercicio irrumpió en un medio artístico conservador en el que durante 3 décadas había prevalecido el Indigenismo y en un contexto sociopolítico en el que se promovía el ejercicio de un arte social cuyos contenidos coincidieran con los ideales de la Revolución Nacional de 1952. Acaso por ello, desde su inicio el halló resistencia por parte de diversos sectores locales, siendo denostado como un arte importado que nada tenía que ver con la realidad nacional.

Los argumentos contra el arte abstracto en el contexto local hallan su sustento en la adscripción a un paradigma tradicional de lo artístico y una concepción marxista sobre su función. A saber, que el arte es esencialmente técnica y que debería tener una función social en beneficio de las grandes mayorías, es decir, que debería ser comunicativo y didáctico. Así se entiende, por ejemplo, que un detractor declarado del abstraccionismo como Carlos Salazar Mostajo haya tenido como epítome del arte en Bolivia al “pintor de la revolución”, Miguel Alandia Pantoja, y que haya calificado a la abstracción boliviana como un ejercicio carente de originalidad, valor e imaginación.

No obstante, también es plausible que una contraposición tan marcada en nuestro país entre arte social y arte abstracto se deba, además, a la conformación hacia mediados del siglo XX de diversos grupos de artistas no solo divergentes en sus paradigmas de lo qué es el arte y su función, sino también en las características socioculturales de sus integrantes. Después de todo, no puede refutarse que los artistas que habían iniciado la abstracción provenían de grupos de clase alta o media y que, en la mayoría de los casos, habían tenido la oportunidad de formarse en EEUU o Europa, mientras que el grupo de los sociales estaba conformado, en su mayoría, por artistas de clases medias, populares u obreras e, incluso, rurales. Asimismo, mientras los artistas abstractos defendían “la apertura al país a las corrientes internacionales y al arte de vanguardia” (Querejazu), los sociales se reafirmaban en su apego al terruño al punto que algunos de sus representantes más importantes se agrupasen bajo el nombre de “Anteo”, un personaje de la mitología clásica que encontraba su fuerza en el contacto con la tierra.

En este contexto, el caso del pintor Antonio Llanque Huanca, activo entre 1954 y 1965, adquiere particular importancia al tratarse acaso del primer artista abstracto de procedencia indígena en nuestro país. Su figura y su obra rompen algunos de los esquemas expuestos anteriormente y ponen en cuestión cualquier relacionamiento determinista que vincule clase o cultura de origen con el ejercicio de un tipo particular de arte. Llanque fue un aymara nacido en 1930 en la comunidad de San Andrés de Machaca que logró migrar a la sede de Gobierno para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tras formarse en los lenguajes academicistas bajo los influjos del indigenismo prevaleciente, desarrolló una pintura que puede clasificarse como abstracción informalista. En una carrera artística que duró poco más de una década, llegó a crear pinturas que figuran en lo más destacado del arte boliviano del siglo XX, siendo parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte (MNA) y del Museo Antonio Paredes Candia, entre otras. Poco más se sabe de esta curiosa figura.

2. El artista

El nombre de Llanque figura en los dos libros que en 1989 Pedro Querejazu y Carlos Salazar, dedicaron desde miradas enfrentadas (o completarías) al arte boliviano del siglo XX: “Pintura en Bolivia en el siglo XX” y “La pintura contemporánea en Bolivia”, respectivamente. Querejazu inscribe a Llanque entre los artistas abstractos de mediados del siglo pasado- junto a María Luisa Pacheco, Armando Pacheco, Herminio Forno, Alfredo La Placa y otros- destacando una obra cuya abstracción alude a “paisajes simbólicos y subjetivos” y una “fuerte expresividad por el uso de la materia”. Salazar Mostajo, por su parte, inscribe a Llanque en el “nuevo figurativismo” surgido en la Escuela de Bellas Artes a instancias del arte social de Alandia Pantoja, y lo describe como un “cultor ferviente de los valores de la tierra, tratados con gran lirismo, con ternura y cariño”. En el párrafo que dedica a Llanque, dice además que “su fuerte es el paisaje”, al que incorpora “elementos subjetivos que daban a su obra un gran frescor espontáneo y dulce”.

Una reseña periodística de José de Mesa y Teresa Gisbert a una exposición de Llanque efectuada en 1962 consigna que el artista practicaba simultáneamente la abstracción y la figuración con resultados favorables. Publicada en el matutino Presencia, la nota da cuenta de una producción pictórica en acuarela con ejercicios de figura humana y paisajes. No obstante, fungiendo como críticos, los historiadores del arte implican que este arte es de mediana calidad que muestra a un artista “en proceso de evolución”. “Sus últimas obras, anteriores a esta exposición, explotaron el campo de lo abstracto con bastante acierto. Hoy en cambio, se nos muestra figurativo. Ojalá esa decisión se defina”, apuntan.

La reseña de Mesa y Gisbert también da cuenta que Llanque había sido hasta entonces un artista conocido en el medio local, aunque al parecer no se afanó demasiado en buscar la fama. Dicen que su labor fue “silenciosa”, pero no por ello “menos tenaz y constante”. Refieren asimismo el hecho de que Llanque había sido merecedor de algún premio en el X Salón Anual Pedro Domingo Murillo, el más importante de la época, por un paisaje de la ciudad. Una nota sin firmar de 1963 publicada en el mismo diario informaría de la entrega de una mención de honor a la obra de Llanque en el Salón Nacional de Artes Plásticas, certamen organizado por el Gobierno central . Sobre el reconocimiento público de la obra de Llanque hacía los primeros años de 1960 también debe señarse que la crítica de Mesa y Gisbert hace referencia a una exposición conjunta de Llanque y Moíses Chire Barrientos, una figura del arte boliviano tenida hoy como modelo del artista de origen popular cuya destreza técnica le permite visitar acaso con intencionalidad comercial cuantos lenguajes plásticos desease, de la figuración indigenista al abstraccionismo.

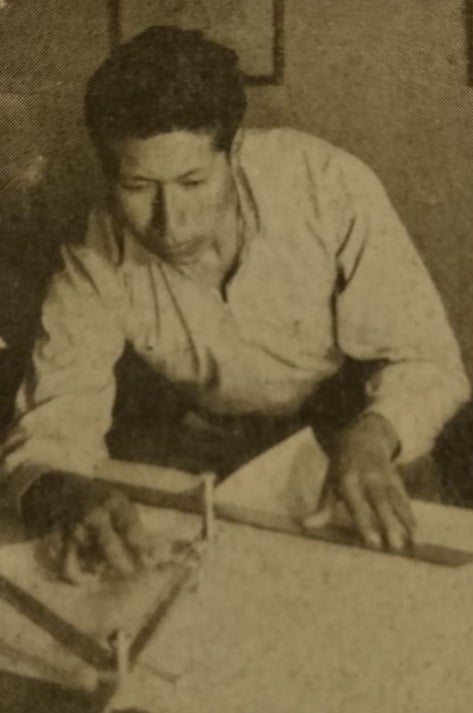

La siguiente nota sobre Llanque aparecida en el matutino católico data del 15 de junio de 1965 y anuncia su deceso en “circunstancias verdaderamente dramáticas” tras una larga convalecencia causada por un asalto que había sufrido cerca del Cementerio General. Acompañada por una fotografía del artista trabajando sobre un escritorio, la nota complementa: “Llanque, 30 años, de extracción campesina se perfilaba como un destacado pintor. Próximamente debía exponer en el Brasil”. El reporte da cuenta, además, que sus restos fueron velados en la famosa Peña Naira ubicada en la calle Sagárnaga de La Paz, importante centro de reunión del medio cultural popular, dando cuenta de la fama que había alcanzado y de sus afiliaciones personales. Décadas después, una de las salas del Museo Antonio Paredes Candia de la ciudad de El Alto será bautiza con su nombre.

3. Anotaciones sobre la obra de Llanque

Las tres fuentes citadas refieren la obra de Llanque estuvo relacionada con el paisaje andino, una característica no poco significativa si se considera el vínculo que identifican diversos estudiosos entre lo telúrico y la abstracción boliviana. Es decir, como otros pintores abstractos de mediados del siglo XX, Llanque inició su carrera en la corriente telúrica, para transitar, posteriormente, a una abstracción en la que la monumentalidad de las montañas, sus angulosas cimas y sus sinuosidades, sus oscuridades ocres, verdes y azules y sus ásperas texturas de tierra y roca, perviven como marca identitaria.

Sobre este tránsito del paisajismo a la abstracción es muy curioso notar la datación de dos sus pinturas abstractas conocidas, “Óptica” y “Pintura No. 3” asignadas a 1954. Estos lienzos al óleo- pertenecientes a la colección del MNA e incluidos en la segunda edición del libro “Pintura en Bolivia en el siglo XX”- resultan apenas un año posteriores a la primera muestra de arte abstracto efectuada en Bolivia, “Ocho pintores contemporáneos” que reunió eclécticas pinturas de artistas como Armando Pacheco, María Luisa Pacheco, María Esther Ballivián y Jorge Carrasco. Esta datación debería llamar la atención por el grado de abstracción presente en la obra de Llanque, expresado en una pintura casi enteramente informalista sin referencias figurativas en las que prevalecen cualidades como la expresividad de lo matérico y una paleta ocre más bien sucia y texturada, un tipo de arte que recuerda mucho al que décadas después desarrollarían artistas como Oscar Pantoja, Hermino Forno y David Pringle. Efectivamente, el arte de Llanque es muy distinto al de los “ocho contemporáneos” del 53, quienes propusieron una abstracción aún en transición desde lo figurativo, ya sea mediante la inclusión de formas reconocibles, o el ejercicio de una estética cubista. Esto no quiere más que, si la datación de las obras del MNA es correcta, Llanque, a la edad 24 años, se encontró a la vanguardia del abstraccionismo boliviano (y latinoamericano), no solamente por una obra en la que se había superado casi por entero cualquier referencia figurativa, sino también por el ejercicio de un abstraccionismo cuyos lenguajes son paralelos y contemporáneos a los efectuados por los Expresionistas Abstractos de Nueva York y los Informalistas europeos. Este hecho, demandaría ubicar a Llanque como primer pintor plenamente abstracto del arte boliviano.

4. Certezas y dudas

El caso de Llanque es extraordinario. Con una carrera de apenas una década de duración logró situarse entre los más destacados pintores bolivianos de la segunda mitad del siglo XX. Aunque gozó de cierta fama en vida, y alcanzó a ganar galardones en los concursos de la época, su efigie fue rescatada recién un cuarto de siglo después de su deceso en la obra de los principales historiadores de la pintura boliviana del siglo XX. Las circunstancias de su vida y de su obra, empero, permanecen desconocidas.

Ante lo hasta aquí expuesto permanecen abiertas grandes preguntas relativas a la biografía del artista como al contexto del arte boliviano a mediados del siglo XX: ¿Cómo llegó un pintor indígena de procedencia rural a plantear, a tan temprana edad, una abstracción de vanguardia para la época? ¿Cómo se produjo su contacto con las corrientes abstraccionistas vigentes en el resto del mundo? ¿Tuvo algún maestro o sus obras fueron fruto de exploraciones individuales? ¿Estableció algún tipo de relación con los “ocho contemporáneos”? ¿Dónde se encuentra el resto de su obra? ¿Cuál fue la influencia que tuvo sobre los artistas abstractos posteriores?

Ante la contemplación de su magistral legado, y desde una perspectiva histórica, la pregunta más importante continúa siendo, sin embargo, si Antonio Llanque Huanca fue, efectivamente, el primer artista plenamente abstracto del arte boliviano.

VÉASE TAMBIÉN

Visitas: 319

Deja una respuesta