di Fabrizio Catalano

Ho scritto quest’articolo nel 2016, di ritorno da un viaggio in Belgio e nel Nord della Francia, e in occasione del centenario della morte di Émile Verhaeren: uno dei più vigorosi, passionali, tormentati poeti vissuti fra il XIX e il XX secolo. E anche uno dei più ritratti. Simbolista più che mai engagé, la sua scomparsa è una delle tante tragedie di quella che, con un’ampollosa retorica che rimuove il rimorso, viene denominata la grande guerra. Quattro anni di conflitto folle e sanguinoso che hanno ucciso – fino ad oggi, irrimediabilmente – il concetto stesso di essere umano. Dal termine della Belle Époque, tutto infatti è diventato inseguimento di bisogni materiali, di beni superflui e stupidi capricci, fino a straripare nell’assurda mistificazione della realtà in cui siamo immersi da alcuni anni. E oggi quasi non esistono poeti. O le loro voci si perdono nel terribile sbraitare della società contemporanea.

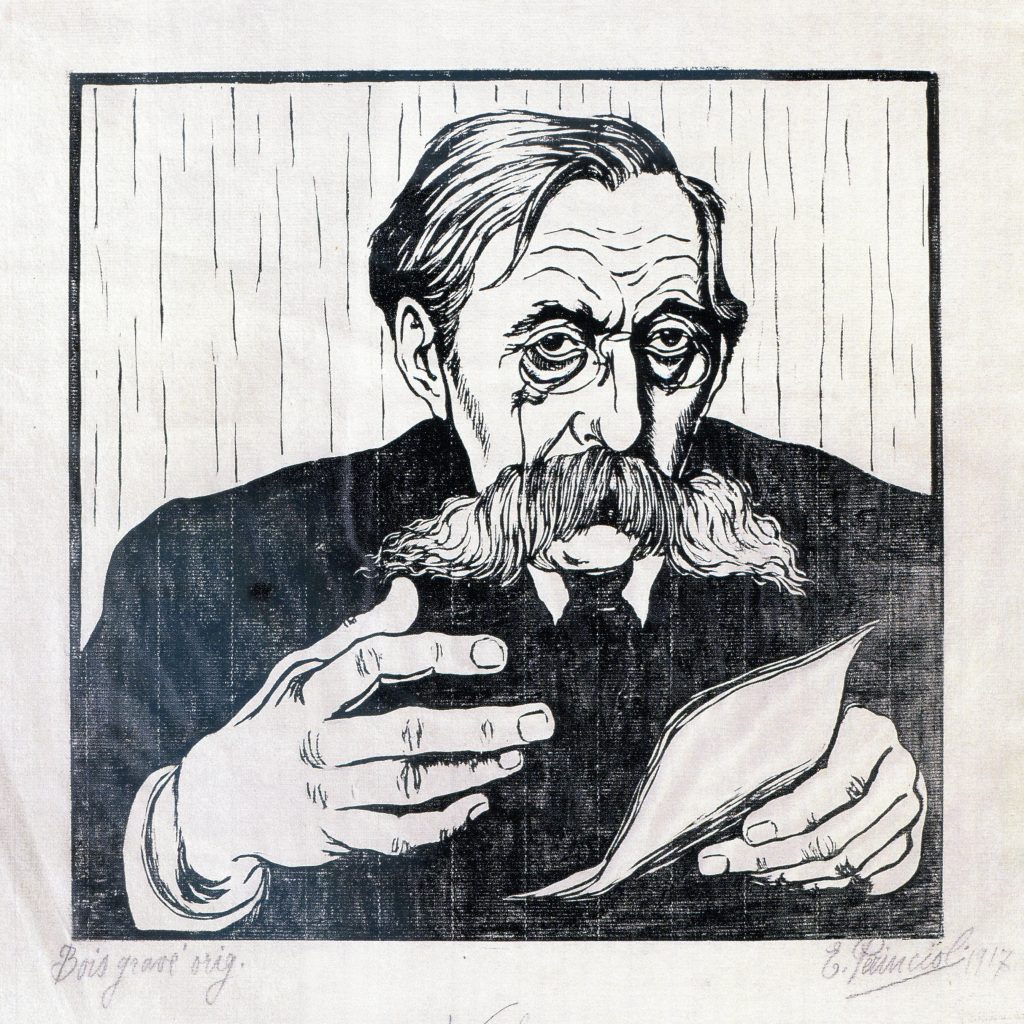

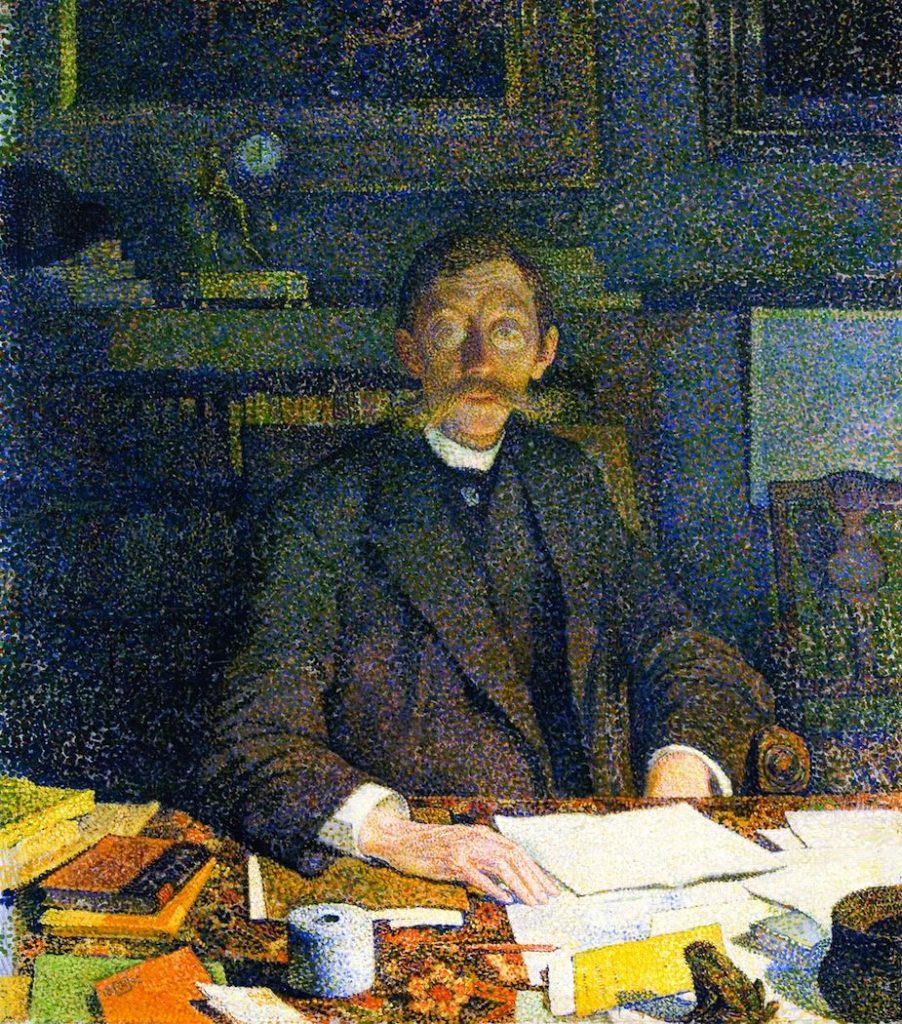

Fin dalla mia più tenera infanzia, ho avuto davanti agli occhi un ritratto del poeta belga Émile Verhaeren: un piccolo pastello celeste, opera di Maximilien Luce, incorniciato accanto alla porta che, nella casa dei miei nonni materni, dall’ingresso, si apriva sul corridoio. La guancia appoggiata sulla mano possente, gli occhi socchiusi, i lunghi baffi spioventi e barbari: forse, i più maestosi della storia della letteratura. Era una delle tante figure, provenienti dal passato e dalla passione, che, in quella casa, mute sono state testimoni della mia fanciullezza: con lui, Stendhal, Voltaire, Hugo, France, Gide, Zola, Apollinaire, Pirandello, Tolstoj e tanti altri. Volti e corpi – disegni, dipinti, fotografie o stampe – al contempo familiari e misteriosi. Allora, infatti, di loro non sapevo nulla…

Verhaeren è stato, insieme a Georges Rodenbach, autore del romanzo Bruges la morta, il primo letterato belga ad imporsi sulla scena europea ed internazionale. Nato a Sint-Amands, vicino ad Anversa, il 20 maggio 1855, conseguì il diploma presso il collegio di Sint-Barbara, a Gent, gestito dai gesuiti, e dove si sarebbero formati alcuni fra i più grandi scrittori belgi. Come spesso accadeva, Verhaeren si laureò in giurisprudenza ma abbandonò ben presto la professione di avvocato per dedicarsi alla letteratura. Nel 1883, pubblicò la sua prima raccolta di poesie: Le fiamminghe. Raccontò il mondo contadino che svaniva ne Le campagne allucinate e, in seguito, cantò e denunciò il subdolo fascino e l’efferata brutalità de Le città tentacolari. Scrisse per il teatro, fu critico d’arte sempre pronto a sostenere le avanguardie ed autore di novelle pervase dall’incanto della pianura infinita in cui era cresciuto. Denunciò con forza e con sdegno l’invasione tedesca della prima guerra mondiale. Chi ha letto Verhaeren non potrà più udire il vento che ulula in una buia e solitaria serata di campagna, viaggiare nelle Fiandre, specchiarsi nei canali, ammirare la torre municipale di Ypres o visitare il beghinaggio di Diksmuide senza ripensare alle sue parole.

Verhaeren fu un uomo onesto e un letterato indipendente. Tra le tante vittime della guerra del 1914-‘18, lui non dev’essere dimenticato.

È il 27 novembre del 1916. Circa due anni prima, il Belgio è stato invaso dalla Germania: il governo e il re si sono rifiutati di far passare l’esercito tedesco, che è stato bloccato a pochi chilometri dal confine con la Francia. La pianura fiamminga si è trasformata in un campo di battaglia, in una distesa di ceneri e di rovine, di morte e di oppressione.

Siamo a Rouen, in Normandia, dove, la sera precedente, Verhaeren ha tenuto una conferenza, nella speranza di raccogliere dei fondi per sovvenzionare la resistenza belga. Alle 8:55, lo scrittore telegrafa alla moglie, la pittrice Marthe Massin, per comunicarle che arriverà in serata, intorno alle 11, a meno che un ritardo del treno non lo costringa a pernottare a Parigi. I lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Rouen sono iniziati da tre anni e si protrarranno fino al 1928. Ancora oggi, la stazione è un aggraziato edificio in stile art nouveau: nella piazza antistante all’ingresso ci sono un paio di bistrot, un alberghetto piuttosto squallido e gruppi di ragazzi schiamazzanti, prevalentemente d’origine araba o africana. Dentro, è pressoché impossibile scorgere i binari, se non affacciandosi dal parcheggio. Ma tutto – le rotaie, le rocce, la cornice della galleria che si staglia pochi metri più in là – ha il colore della ruggine: non è difficile rappresentarsi mentalmente la scena di cento anni fa.

Il treno è appena entrato nella stazione. Verhaeren tenta di salire prima che si sia fermato? La calca preme e lui perde l’equilibrio? Viene spinto? Possibile – anche in un mondo sconvolto dalla guerra ed in cui la fotografia non è ancora così diffusa – che nessuno lo riconosca? Cade volontariamente in preda alla sconforto, all’angoscia che ciclicamente lo attanagliava? La dinamica dell’incidente, ovviamente, non è chiara. Il macchinista non riesce ad arrestare la corsa del treno, Verhaeren scivola e piomba sui binari e le sue gambe vengono maciullate. La morte del poeta è orribile: ucciso nella confusione provocata da una folla che non sapeva, che non capiva. Il suo urlo, forse, si sarà levato: più forte dello stridio di ferraglia e del tumulto, come in una delle sue poesie più struggenti. Questo grido…

Il dit les pauvres morts et les pauvres trépas:

La mort des fleurs, la morts des insectes, la douce

Mort des ailes et des tiges et des parfums;

Il dit les vols lointains et clairs qui sont défunts

Et reposent, cassés, dans l’herbe et dans la mousse.

Ad Émile Verhaeren, un altro poeta belga, Charles Van Lerberghe, dedicò un lungo poema, che viene considerato il suo capolavoro: La canzone di Eva. Van Lerberghe ha cantato i fremiti dello stupore e di un sentimento invano inseguito per tutta la sua breve esistenza forse più suggestivamente di chiunque altro, ed è morto di sifilide all’età di quarantasei anni. Prima di lui, la stessa malattia aveva falciato, in maniera impietosa, Baudelaire, Maupassant e Verlaine. Questo destino comune a molti letterati non ci suggerisce – unicamente e banalmente – che essi frequentavano le prostitute e che non vivevano soltanto di visioni, ma ci rivela l’inquieta emarginazione di questi uomini: e noi amiamo, oggi, grazie ai versi di persone che non hanno forse mai ricevuto l’amore che avrebbero meritato, che hanno disperatamente tentato di inserirsi in una società che, in fondo, li rifiutava, e che, come tutti, avevano bisogno di carezze. Ingiusta solitudine del poeta: incompreso da quella che un tempo si sarebbe chiamata borghesia e che oggi ci appare come un’immane muraglia umana di ricchi e di poveri schiavi del denaro virtuale e dei giochi sul computer, indifeso contro la mancanza di idee, ineludibilmente disadattato. Come, per l’appunto, nella famosa poesia di Baudelaire, un albatros: maestoso padrone dei cieli, oggetto di scherno di vili marinai sulla terra. Destinato a condividere piacere e disdette, felicità e infelicità, con poche altre creature dal piumaggio candido e soffice.

Lungo il cammino della sua esistenza al contempo pacata ed impavida, invece, Émile Verhaeren aveva incontrato Marthe Massin: una pittrice, di cinque anni più giovane, tanto bruna da sembrare quasi una siciliana, di cui si era innamorato e che aveva sposato nel 1891. Tra inevitabili malintesi, gioie e dolori, intimità e piccolezze, Marthe è stata per Émile la compagna necessaria. L’amore ed il fervore – parola che gli era tanto cara – del poeta avevano trovato la musa ideale. E, a questa musa, Verhaeren ha dedicato una delle sue liriche più toccanti. Quattro strofe intrise di dolcezza e di passione. Lei chiude gli occhi del suo uomo, appena morto; e nell’iride rimane impressa una definitiva, suprema immagine: quella del viso della donna amata. Le dita s’intrecciano un’ultima volta, le guance si sfiorano ancora, prima che la bara sia inchiodata.

Et qu’après je m’en aille au loin avec mon coeur,

Qui te conservera une flamme si forte

Que même à travers la terre compacte et morte

Les autres morts en sentiront l’ardeur!

Versi che ogni fidanzato, amante, marito o moglie dovrebbe conoscere e tenere presenti: per una sorta di esame di coscienza: e qualora, sinceramente, non sentisse di dedicarli alla persona con cui ha scelto di condividere il viaggio della vita, avere il coraggio di restare da solo! A questo serve l’arte, a questo serve il confronto con le persone migliori: a farci capire che non bisogna accontentarsi, che i sentimenti e gli ideali ci rendono liberi, e che dobbiamo pretendere sempre il massimo, soprattutto da noi stessi.

Alla vicende della storia è sopravvissuto un altro telegramma: Verhaeren vittima spaventoso incidente – vogliate preparare Madame Verhaeren.

Forse la moglie, dopo aver appreso la notizia, avrà pensato a quella poesia del marito. Marthe Massin non ha potuto, con un gesto quieto, soave, intriso di grazia e di dignità, richiudere gli occhi di Émile Verhaeren, né intrecciare le sue dita vive di pittrice a quelle morte del suo uomo. Sofferenza su sofferenza, avrà pianto e pianto ancora. E tuttavia, fiduciosa, avrà aspettato di ricongiungersi alla fiamma che il suo poeta le aveva conservato. Alla fiamma che l’indifferenza non era riuscita a spegnere.

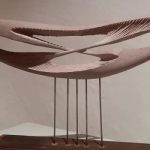

In uno dei giardini pubblici di Rouen, oggi, c’è un bellissimo busto di Verhaeren. Un altro si trova, seminascosto nel cortile di una chiesa, a Parigi, nel quartiere latino. Altri ancora in Francia e in Belgio. Sopravvive, apparentemente, la memoria di quest’uomo sensibile e straordinario. Ma ciò non toglie che non sia letto e conosciuto come meriterebbe. E che è morto atrocemente. Anche lui come un albatros. Anche lui da solo.

VÉASE TAMBIÉN

Visitas: 176

Deja una respuesta