Reynaldo J. González

Investigador en artes y artista

(Texto publicado en el periódico Opinión dentro del suplemento La Ramona Cultural)

- A mediados de la década de 1960 la obra del artista y escritor fallecido en 1953 no figuraba en ninguna colección pública y había sido apenas referida en los estudios sobre arte boliviano. La reemergencia de su efigie y de su obra constituiría un prodigio propiciado por los historiadores José de Mesa y Teresa Gisbert.

La importancia y vigencia de la obra artística y literaria de Arturo Borda (1883-1953) en la cultura boliviana se deben, en gran medida, a los trabajos para su recuperación emprendidos en la década de 1960 por José de Mesa (1925-2010) y Teresa Gisbert (1926-2018). Fueron ellos quienes posibilitaron el resurgimiento de su plástica y, a partir de ello, la edición póstuma de su más importante obra literaria, “El Loco” (1966). Los historiadores del arte y arquitectos también fueron quienes fundaron su mito de artista maldito, conformante hoy del imaginario social boliviano y determinante en la lectura de su obra.

Las relaciones entre la obra y la imagen de Borda y el trabajo de estos historiadores del arte son, sin embargo, problemáticas. Si las acciones de los Mesa-Gisbert en la vindicación de la pintura y la literatura de Borda son incuestionables (aunque poco conocidas) y se hallan bien documentadas, la imagen que proyectaron de él como un personaje desconocido en su propio tiempo es incorrecta, al menos así lo demostraron trabajos biográficos de rigor como los emprendidos en las últimas décadas por investigadores como Ronald Roa y Pedro Querejazu que más bien lo muestran como una figura relacionada con elites intelectuales y literarias y que consignan diversos textos dedicados a su biografía y su obra publicados a mediados del siglo pasado.

La cuestión, sin embargo, no pasa por contraponer distintas versiones sobre la gravedad de Borda, o por señalar en el trabajo de Mesa Gisbert supuestos sesgos de clase o una agenda oculta (como sugiriesen autores como Carlos Salazar o Ronald Roa) sino en reestablecer la relación entre el artista y su historiografía. El trabajo de Mesa y Gisbert sobre Borda solamente erró al consignarlo como un personaje marginal y desconocido para sus coetáneos, pero la presentación que hacen de él como una persona sumida en el alcoholismo y la vida bohemia entre las décadas de 1920 y 1940 no solamente coincide con la realidad histórica, sino que se ajusta estrictamente a la naturaleza testimonial de su escritura. Al menos así lo han visto análisis literarios académicos que ven en “El Loco” una escritura autorreferencial determinada por el caos y la iconoclastia y por tópicos como la indigencia, la abyección y, por supuesto, la locura.

En ese sentido, la relación entre el artista y los investigadores que lo rescataron del olvido más de una década después de su deceso constituye un tema que demanda una revisión historiográfica sin apasionamientos ni supuestos infundados. Esta tarea no solo trata de determinar el rol de Mesa y Gisbert en la consagración de Borda como uno de los pilares del arte boliviano del siglo XX así como sus gestiones para lograr la edición de “El Loco”, sino que apunta a dilucidar aspectos relacionados con la construcción de una efigie que, como señala un historiador del arte local, tiene una inclinación particular por los mitos.

Crónica de una resurrección

A inicios de 1965 arribó a Bolivia el historiador del arte norteamericano Stanton L. Catlin con la misión de escoger obras que representaran a nuestro país en la exposición “Art of Latin America Since Independence, 1800-1965” (Arte de Latinoamérica desde la Independencia, 1800-1965) organizada por la Universidad de Yale y la Universidad de Texas y agendada para recorrer museos y galerías de los estados de Connecticut, Texas, San Francisco, New Orleans y California durante todo 1966. Se trataba de la primera muestra holística del arte latinoamericano desde perspectivas historicistas, e iba a ser conformada por total de 395 obras de artistas de 15 países. Según explica Catlin en el Prefacio del catálogo de la exposición, su objetivo era brindar un panorama de la “evolución artística y cultural” de la región dirigido principalmente a un público académico para incentivar el estudio sobre la materia. La exposición fue organizada en un contexto geopolítico en el que – como señala la historia del arte Jacqueline Barnitz en su estudio sobre la artista María Luisa Pacheco – EEUU alentaba y promocionaba el intercambio cultural como forma de controlar la comunidad intelectual y artística de la región.

En La Paz, Catlin fue recibido oficialmente por el Ministerio de Educación del Gobierno Militar, seguramente con el compromiso obligado por las relaciones internacionales de brindarle la asistencia que fuese necesaria. Para este fin, se conformó una Comisión Nacional ad hoc integrada por expertos en arte boliviano con las tareas de asesorarlo en la escogencia de obras e introducirlo en la historia del arte nacional. En ese grupo figuraban, por supuesto, José de Mesa y Teresa Gisbert, entonces ya renombrados historiadores del arte de fama internacional por sus estudios sobre la pintura virreinal y sobre el llamado estilo mestizo arquitectónico, catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés y arquitectos asesores de los trabajos de restauración de la Casona Diez de Medina para el funcionamiento del Museo Nacional de Arte (MNA).

La tarea seguramente implicó una responsabilidad de peso por varios motivos: la importancia que tenía el indigenismo en la plástica nacional de la primera mitad del siglo XX pero su caducidad para la década 1960; la diversificación que había sufrido la producción artística local desde la comienzos de la década de 1950 que incluía la práctica de corrientes artísticas variadas dentro del figurativismo y la abstracción; el estado formativo o precario de las pinacotecas modernas públicas de la época; la trascendencia internacional que gozaban artistas como Marina Nuñez del Prado y María Luisa Pacheco, entre otros, quienes habían generado una imagen del arte boliviano vinculada casi exclusivamente al habitante indígena campesino. ¿Qué obras, de qué periodo, de qué estilo, de qué artista, habrían de recomendar al curador norteamericano? ¿Qué imagen del país quería las universidades norteamericanas mostrar en la exposición? ¿Cuánto conocía Catlin del arte boliviano y hasta qué punto iba a considerar los criterios de los expertos locales? ¿De qué colecciones de arte se disponía para la selección de obras? Con todo, tras varias jornadas de un trabajo que incluyo viajes a Sucre y Potosí, se terminó conformando una selección de pintura moderna de ecos indigenistas que incluía la obra de artistas vigentes activos en la época como Enrique Arnal, Gil Imaná, Alfredo La Placa y Hugo Lara. (Según relatan Mesa y Gisbert, inicialmente se habían incluido también pinturas religiosas del siglo XIX y alguna obra indigenista de Guzmán de Rojas, pero complicaciones administrativas impidieron su traslado a EEUU).

II.

En este contexto resulta curiosa la decisión de Mesa y Gisbert de llevar al historiador y curador norteamericano a una casa particular en el barrio de Sopocachi para que pudiese apreciar la obra de un pintor que había fallecido poco más de una década antes del que por entonces no se sabía ni hablaba mucho: Arturo Calixto Borda Gozálvez. La decisión resulta aún más curiosa si, además, se considera la misma imagen que pervivía en los sesentas de este artista, que, a decir de la misma Teresa Gisbert, era la de un alcohólico que se había pasado las tres últimas décadas de su vida (de 1920 a 1950) deambulando “hecho un desastre” por las calles de la ciudad “de manera que cualquier persona lo hubiese tomado por un mendigo”. Aún más curiosa resulta esta decisión si se considera que, por entonces, la obra de Borda no figuraba en ninguna colección pública del país y que había sido apenas referida en la escasa literatura referida al arte boliviano y que, ciertamente, ninguno de quienes lo habían conocido personalmente (como Carlos Salazar) se había dado a la tarea de recuperar su legado.

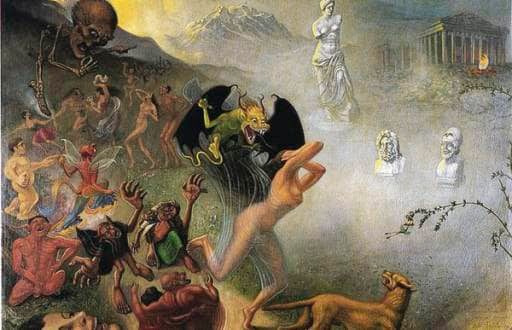

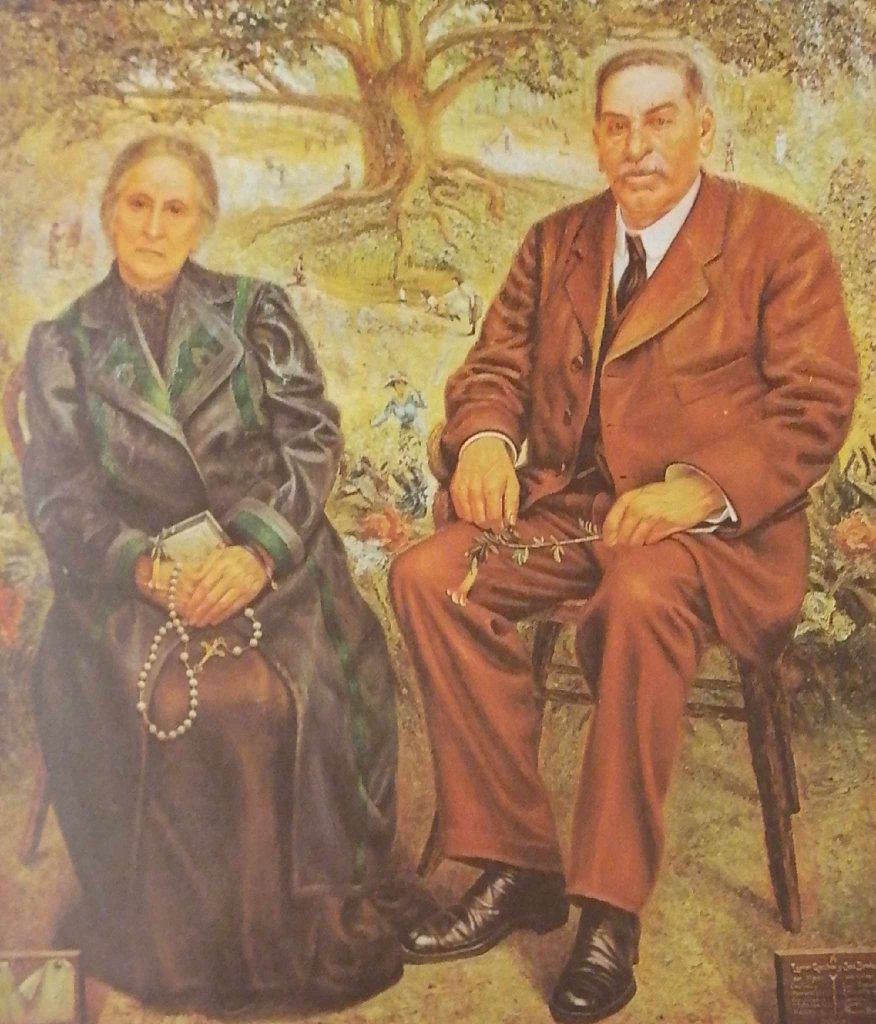

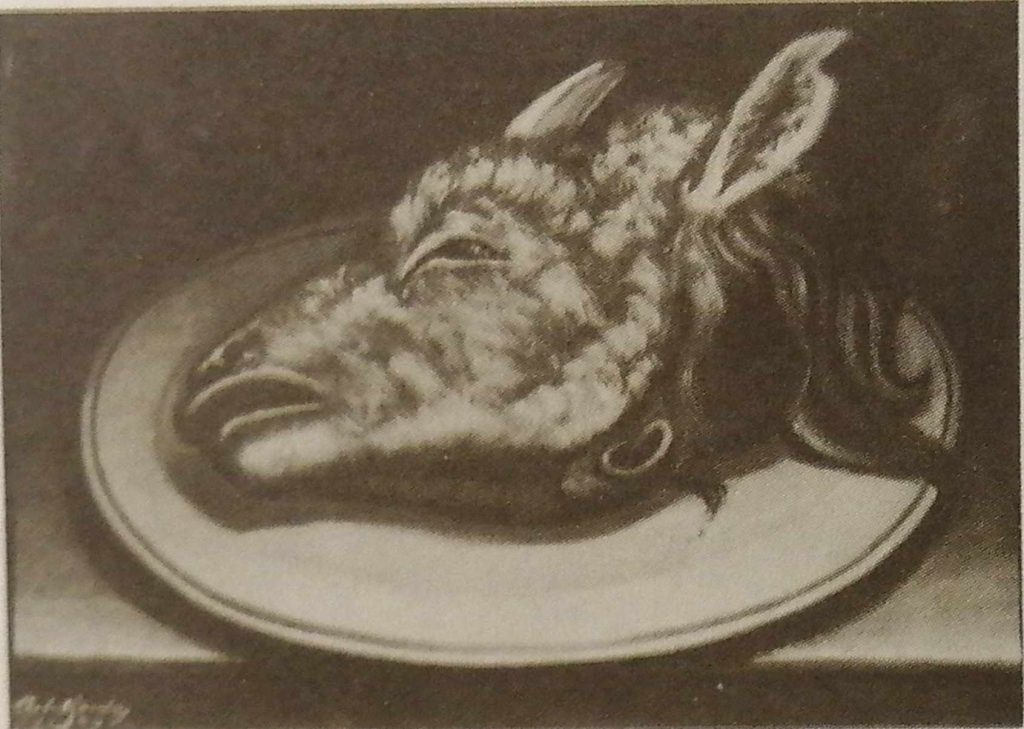

En esta visita a la casa del hermano del artista, Héctor, se produce el hecho determinante para la resurrección de Arturo Borda: Catlin y sus asesores deciden incluir en la representación boliviana para la muestra un retrato de los padres del artista, Leonor Gozálvez y José Borda. La obra datada en 1943 (que podemos imaginar colgada en el salón principal de la casa familiar) es una pintura al óleo sobre lienzo de gran formato (150 x 133 cm) un tanto extraña para representar la plástica boliviana en una muestra antológica e historiográfica continental, tanto por su temática personal como por no poder ser inscrita en ninguna de las corrientes artísticas “representativas” del arte boliviano del siglo XX, como el indigenismo y el arte “nacional” mediados de siglo. Al contrario, según Querejazu, el retrato destaca por sus vínculos con el hiperrealismo y el simbolismo, cuya tradición en el país es mucho menos evidente.

Según explicaría Teresa Gisbert en una entrevista concedida en 1999 a Blanca Wiethüchter, Rosario Rodríguez y Alba María Paz Soldán, la razón por la que habían llevado al curador norteamericano a ver la obra de Borda fue la amistad del padre de su esposo, José Mesa, con la familia Borda. No obstante, una razón mucho más determinante parece ser el hecho de que, para inicios de la década de 1960, los esposos Mesa-Gisbert ya se encontraban familiarizados con la pintura del artista paceño gracias a que Héctor Borda se las había mostrado con la intención de organizar una muestra retrospectiva, seguramente desde la institucionalidad de la alcaldía donde trabajaba Mesa o con miras a la próxima inauguración del MNA. (Al respecto, resulta curioso que en sus textos sobre arte del siglo XX publicados hasta mediados de los sesentas, Mesa y Gisbert no hayan mencionado en absoluto a Borda, pese a su inmersión en el tema y sus vínculos con la comunidad artística local. Aunque la obra de Borda si fuese consignada en la obra señera del crítico e historiador de arte Rigoberto Villarroel, “Arte contemporáneo”, de 1952, es muy probable que para la época su nombre se haya olvidado entre ciertos grupos sociales y que el contacto de los historiadores con su obra haya significado efectivamente un descubrimiento para éstos).

El resto de esta historia es un poco más conocido: De los 395 cuadros que conformaron la exposición de arte latinoamericano la obra del Borda recibió elogios especiales por parte de un historiador y crítico del arte de renombre en EEUU como John Canaday, quien en su famoso texto “Debajo del Río Grande en New Heaven”, publicado con una fotografía en blanco y negro del cuadro de Borda en la edición del New York Times del 27 de febrero de 1966, diría que se trata de “la pintura más interesante” de la exposición, tratándose de “una obra de arte de primera clase” de un “artista de grandes dotes interpretativas y técnicas”.

Contrariamente a lo que se cree, el comentario de Canaday sobre la obra de Borda no tuvo repercusión inmediata en Bolivia, no consignándose noticias sobre el mismo en los tres principales diarios de la época: Presencia, El Diario y Ultima Hora. Éstos, sin embargo, si difundieron la noticia de la exposición sin llamar mucho la atención sobre la representación boliviana. Quienes sí incidirán en este tema y, particularmente, en la figura de Borda (cuyo nombre no había aparecido en los periódicos locales por varios años) serían nuevamente los esposos Mesa-Gisbert en su rol de colaboradores regulares del suplemento dominical Presencia Literaria. En dos textos publicados el primer trimestre de 1966 consignarán, primero, una versión temprana de la biografía sintética del artista y otro referente al arte boliviano en la exposición, en el que señalan que Borda, a pesar de ser un “desconocido en el país”, tiene una pintura “llena de valores humanos” que es “producto de una gran sensibilidad estética”.

Como consecuencia del impacto que el retrato de Leonor Gozálvez y José Borda tuvo en EEUU y de lo que se supo en Bolivia, para el mes de junio de ese mismo año la Alcaldía Municipal de La Paz y la Embajada de EEUU organizaron una muestra retrospectiva de 105 cuadros de Borda en el MNA, quizás la primera en 12 años (Se sabe que la alcaldía de La Paz había hecho una en vida del artista, en 1951, a la que, según un obituario de Ultima Hora de junio de 1953, habrían acudido más de 10 mil personas), pero, más importante, auspició la publicación en tres tomos de “El Loco”.

Según rememoró Gisbert en 1999, como consecuencia del éxito de la obra de Borda en EEUU y de su reemergencia en Bolivia, la familia del artista se encontraba muy entusiasmada por los precios que sus cuadros alcanzarían en el mercado, al punto que pedían “el valor de una casita en San Pedro” por el famoso retrato de sus padres. Seguramente durante esta época se produjo la adquisición de otras obras del artista paceño por parte de instituciones gubernamentales como la alcaldía de La Paz y el MNA, y la distribución de otra parte remanente entre sus herederos entre colecciones privadas.

Por su parte, en EEUU, John Canaday, había vuelto a manifestar su interés por el artista paceño en un texto titulado “Borda, as promised” (“Borda, como fue prometido”) publicado en el 19 de junio de 1966 en el New York Times, en el que resalta la “vitalidad e individualidad cautivantes” del artista a tiempo que refiere algunos datos biográficos difundidos por Mesa y Gisbert. Más de 15 años después, en Bolivia la figura de Borda ya había sido consolidada como se demuestra con la realización por parte del MNA en 1983 de la exposición conmemorativa a su centenario “Borda, el desconocido” que además de pinturas incluía bocetos, escritos y documentos del artista y, un par de años después, de un encuentro de investigadores en torno a su obra. A finales de la década de 1980, la obra de Borda aparece ya como una de las dos más importantes de la plástica nacional del siglo XX, siendo equiparada en calidad e importancia – pero no en influencia – a la indigenista de Guzmán de Rojas en los dos libros dedicados a la historia del arte del siglo XX publicados sendamente por Pedro Querejazu y Carlos Salazar. Los numerosos trabajos y los estudios académicos publicados en las últimas décadas en torno a la figura de Borda, así como la reedición de “El Loco” realizada este año por el municipio paceño, no hacen más que mostrar la vigencia actual de esta figura principal en la cultura boliviana contemporánea.

Lo hasta aquí relatado pone énfasis en el hecho de que Gisbert y Mesa aparecen desde el principio como promotores de la obra de Borda no solamente a través de su gravitante accionar para la inclusión de una pintura suya en la exposición de Arte Latinoamericano de las universidades de Yale y Texas, sino también en la difusión de informaciones sobre la misma en Bolivia y EEUU, así como en la organización de muestras retrospectivas de su legado pictórico y, quizás, más importante, en sus gestiones para conseguir la publicación de “El Loco”. Ante esta evidencia fría y puntual, cualquier alusión de Salazar y Roa a una supuesta intencionalidad de invisibilizar al artista por parte del matrimonio de historiadores resulta por demás irrisoria y, peor aún, deshonesta.

José de Mesa y “El Loco”

Una mención especial en la resurrección de la figura de Borda merece, por su parte, el trabajo de José de Mesa en la edición de “El Loco” de 1966. Como se destacó antes, la inclusión de un cuadro del artista en la representación boliviana de la muestra “Art of Latin America Since Independence, 1800-1965” había sido gestionada por el historiador y arquitecto paceño junto a Teresa Gisbert, lo cual seguramente propició una mayor cercanía y confianza con la familia heredera del artista. Como consecuencia, en 1965, Héctor confió a Mesa y Gisbert los originales de “El Loco”, una obra que Arturo Borda -en una versión temprana – había intentado publicar infructuosamente desde la década de 1920 a cuyas páginas muy escasas personas habían tenido acceso (entre ellos el escritor Carlos Medinaceli), publicándose únicamente breves fragmentos en la prensa de la época. Según explican Mesa y Gisbert en el prólogo que harían de la publicación editada por la Alcaldía de La Paz, los originales de esta obra se encontraban compuestos por 1.300 páginas “dactilografiadas y corregidas” en cuyos textos primaba un sentido de “desorden y de desigualdad en la calidad”.

En la entrevista concedida al equipo liderado por Wiethüchter en 1999, Gisbert relata que fue su esposo, José de Mesa, quien se entusiasmó por la publicación de este trabajo, tarea que tuvo que realizarse de manera rápida y “sin mayor análisis”, aprovechando la fama repentina que la figura de Borda había alcanzado tras la exposición de 1966. La tarea se vio enormemente facilitada por el hecho de que por entonces Mesa se encontraba trabajando en la Alcaldía de La Paz, junto al intelectual Jacobo Libermann (con quien ya había dirigido trabajos editoriales para los más de diez tomos de la colección “Arte y Cultura Boliviana” de 1962) y la poeta Alcira Cardona, quien asumiría las tareas de edición y corrección del manuscrito.

La historiadora y arquitecta confiesa asimismo que como historiadores del arte por entonces no tenían interés particular en valor literario de este trabajo – lo cual se entiende, dada la formación clacisista de Mesa, la afición por la literatura virreinal y decimonónica de Gisbert en contraste con el carácter vanguardista e irreverente de la escritura bordina – sino que lo que buscaban con la edición de “El Loco” era más bien promover la figura de Borda y “que su obra (pictórica) pueda salir a Estados Unidos”. Esto se ve quizás reflejado en el texto introductorio que redactaron para el libro, en el que ciertamente no manifiestan simpatía particular por su valor literario, describiendo la obra más bien como un “un fluir constante de temas, episodios y formas” y “un experimento logrado solo en parte” imposible de ser inscrito en ningún género literario tradicional. “El título “El Loco” es una muestra de lo que es el trabajo”, escribirán.

La edición del texto como tal, atribuida a Cardona y Mesa, enfrenta hoy interrogantes de diversa índole, siendo las más comunes si la obra se publicó integra– los mismos Mesa y Gisbert señalan que la familia del autor sospechaba sobre el extravío de dos capítulos del manuscrito original– y si el trabajo editorial incluyó la realización de modificaciones de contenido para la versión impresa (como sugiere, sin ningún tipo de sustento, Roa), no pudiéndose verificar esta última debido a la pérdida definitiva de los originales. Roa consigna que en 1966 se publicaron 50 ejemplares de la obra con fondos públicos, no conociéndose cómo éstos fueron distribuidos ni consignando documentación oficial al respecto. Al campo literario correspondería determinar cuál fue la recepción pública y crítica de la primera edición de “El Loco” (¿Cómo la leyeron el crítico literario más importante – y conservador – de la época, Juan Quirós, su séquito y otros analistas literarios y escritores?), siendo en la actualidad aceptado que la obra recién cobró importancia en la literatura boliviana tras el trabajo de revisión historicista efectuado por Wiethüchter, Paz Soldán, Rodolfo Ortiz y Omar Rocha en su obra “Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia”, de 2000, cuyas lecturas interpretativas han permanecido en las revisiones subsecuentes de la obra efectuadas desde los ámbitos académicos.

VÉASE TAMBIÉN

Views: 271

Deja una respuesta