Por Fátima Lazarte

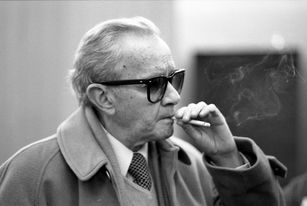

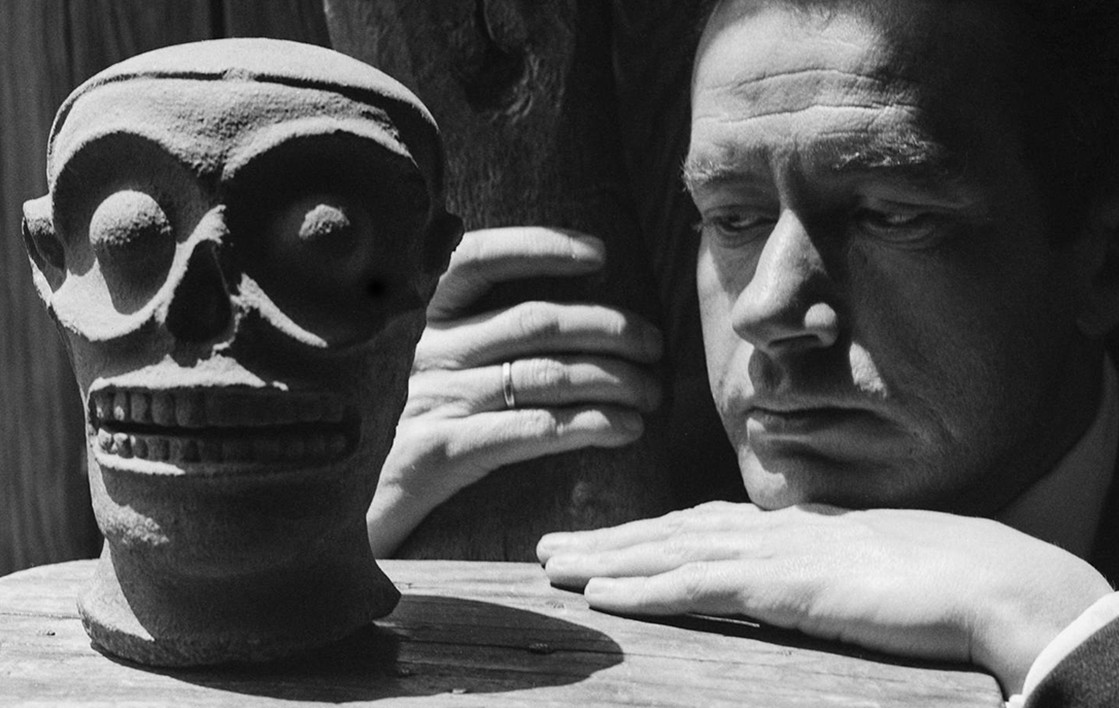

Juan Rulfo es uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX, como un representante de la “nueva narrativa hispanoamericana” trabajará innovando en las técnicas narrativas por lo cual su obra es precursora de lo que después se llamaría el “Boom Latinoamericano”.

La vida no es muy seria en sus cosas

Es el primer cuento publicado de Rulfo, sobre él se ha suscitado una discusión que está centrada en el lugar de publicación, algunos investigadores sostienen que lo apareció por primera vez en la Revista América No. 40, el 30 de junio de 1945, y otros sostienen que se publicó en la Revista Pan de Guadalajara en 1942.

La revista Pan de Guadalajara fue fundada por Antonio Alatorre y Juan José Arreola, según Oscar Brando, Arreola y Alatorre, mostraron a Rulfo el primer número de Pan, y él colaboró con ellos publicando el cuento “Nos han dado la tierra” en el segundo número de esta revista, incluso figura como responsable de la publicación en el número 6, en noviembre de 1945, cuando también publica “Macario”, pues Alatorre le solicita su colaboración porque Arreola había viajado a Europa.

Por otro lado Rulfo Trabajaba en la Secretaría de la Gobernación con Efrén Hernández en esta oficina del gobierno, Hernández fue amigo, mentor y lector de sus borradores, Hernández estaba vinculado a la revista América, de este modo se entiende como Rulfo pública en esta revista y llega a ser miembro del consejo de colaboradores.

Dentro de la Enciclopedia de Revista literarias de México se encuentra que Pan se fundó el año 1945, con esto se desbarataría la tesis de la publicación del cuento en Pan el año 1942. De todos modos una revisión bibliográfica exhaustiva podría despejar mejor esta discusión.

Los cuentos publicados en Pan y en América, fueron editados en el libro “El llano en llamas”, el único que quedó excluido fue “La vida no es muy seria en sus cosas”, Rosser, designa a este cuento como el cuento olvidado de Rulfo, por ser su primer escrito, también señala que no fue publicado más hasta la antología personal que Rulfo realiza en 1978, donde es vuelto a la luz.

Brando, al respecto propone que nunca se ha incluido este cuento en las muchas ediciones de El llano en llamas porque tienen poco que ver con el Rulfo que el lector de este libro reconoce; presuponiendo que quizá ese es el motivo por el que Rulfo no lo incluyó, marca que reaparece en la obra completa que reunió Jorge Ruffinelli en 1977.

El cuento

“La vida no es muy seria en sus cosas” trata de una mujer embarazada de ocho meses, el hijo que supone varón y nombra como Crispín está a punto de nacer. En este trance ella teme que algo suceda, pues ya antes experimentó la pérdida del hijo y de la pareja, ambos también llamados Crispín. El cuento también plantea la vida del niño y las sensaciones que tiene dentro del vientre, como un lugar intermedio entre el mundo de los vivos y de los muertos. El final es enigmático, la mujer se propone ir al cementerio, pidiendo la aprobación del niño, al salir siente frio y debe regresar por un abrigo, trepa al ropero y luego preocupada por como el esfuerzo puede afectar al niño baja “bajó muy hondo” dice el cuento. Y concluye: “Algo la empujaba. Debajo de ella, el suelo estaba muy lejos, sin alcance…”.

Esta propuesta está orientada a poder descubrir algunas entradas a este perturbador cuento de Rulfo, esta lectura trabajará desde una aproximación interpretativa psicoanalítica, algunos de los nudos teóricos propuestos en este breve texto.

La muerte

Este texto mirado desde la teoría del cuento de Piglia, nos propone dos historias paralelas, la historia de la vida que se cuenta a través de lo que sucede cotidianamente con una mujer embarazada y la historia que se revela al final la de la muerte, pero la pregunta es ¿de quién?, del niño de la madre, de ambos?, aparentemente la historia es la de un niño que va a nacer y finalmente el desenlace nos lleva a un enigma donde no se logra nombrar la muerte, solo bosquejarla, pues ella escapa a la palabra.

La gran protagonista del cuento es la muerte sin decirlo, sin nombrarla, con alusiones, construyendo su forma con indicios, pistas, dibujándola poco a poco. Ahí vemos la genialidad de Rulfo, la muerte aparece como un real imposible de asir y es bordeado por la palabra en un intento de simbolizarla. En este cuento la muerte es ficcionalizada de una manera muy particular aparece en tres planos: en un inicio retratada en la historia personal de una mujer que ha sufrido dos perdidas, un hijo anterior, y el padre de quien va a nacer; en un segundo momento la protagonista nos presenta su propias ideas al respecto y finalmente la muerte irrumpe en la narración de modo enigmático e inesperado. De la Fuente señala sobre la obra de Rulfo “El paso de la vida a la muerte no es traumático; es decir cualquier motivo por nimio que sea puede desencadenar la tragedia. La vida carece de valor para estos personajes. Esto significa que viven en la periferia de la vida, a un paso solo de la muerte” (de la Fuente: 87), esta idea refleja lo que sucede con nuestra protagonista.

El cuento parte con la figura de la mujer embarazada, este embarazo es simbolizado como consuelo por las pérdidas que ella ha sufrido, de modo que implícitamente se propone que se desarrollará lo que acontece con esa vida, aunque en la narración explícitamente se marca que ella “Tiene un miedo muy grande de que algo le sucediera a su hijo”, en ese miedo encontramos un indicio de la muerte.

El modo en que ella simboliza la muerte se tensiona con su historia personal: “Ella no se la imaginaba si no de un modo tranquilo: tal como un rio que va creciendo paso a paso, y va empujando las aguas viejas y las cubre lentamente; mas sin precipitarse como lo haría un arroyo nuevo”, este rio que nos acerca al devenir de Heráclito, es una metáfora del paso del tiempo y de la vida donde ocurre la muerte después de transcurrido un periodo determinado, ahí entra un elemento que conflictúa esta aproximación “sin precipitarse como lo haría un arroyo nuevo”, este elemento aparece de modo que constituye una negación del personaje sobre la verdadera naturaleza de la muerte, que dentro del cuento llegado el desenlace final, recién es revelado. Esta negación del personaje principal respecto a la muerte se desarrolla en todo el cuento “…la vida no es muy seria en sus cosas, es de suponerse que ella ya sabía esto pues la había visto jugar con Crispín el mayor…La había visto también en Crispín su esposo, y aunque al principio no le fue posible reconocerla” pese a tener la experiencia de la muerte esta no aparece claramente ante los ojos de la protagonista hasta que sucede, de modo que la idea de muerte que se trabaja en el cuento es la que está relacionada con su irrupción y con su naturaleza oscura, enigmática y más allá de la posible simbolización.

La obra de Rulfo está orientada a trabajar una concepción muy particular respecto a la muerte, esta sucede inevitablemente siempre, está presente en pequeñas pistas o indicios y finalmente ocurre. El lector siempre espera que esta no ocurra, de modo que su irrupción es sorpresiva, pero al mismo tiempo estaba anunciada. Esta idea muerte está dentro de su concepción de mundo en este cuento, como germen de lo que vendrá luego en su obra narrativa.

La vida

Más allá de esta simbolización ocurre en el cuento algo aún más perturbador, la vida que debería aparecer desde el orden de la esperanza, con el bebé que nacerá, se triza, es de este modo que se evidencia una construcción de la vida en el relato del lado del vacío; en ella no sucede nada significativo, más que la certeza de la muerte que ya sucedió y que volverá a suceder, de manera inesperada en diferentes formas, que la hacen atemorizante. Estas formas en el texto son los dos encuentros previos que la mujer tiene con la muerte: la muerte aparece jugando con el hijo “Crispín el mayor”, escondiéndose hasta llevárselo, y con el padre aparece de modo irreconocible primero, hasta que su presencia se hace visible cuando maltrata su cuerpo y ya no se puede dudar de su presencia. La vida está construida en este cuento como una tendencia a la muerte, como sin sentido, ahí es que apuesta la escritura de Rulfo.

El título del cuento ya nos da un panorama de esta idea, “la vida no es muy seria en sus cosas” nos previene de lo que pasara sin focalizarlo completamente, pues ser serio es ser formal, cumplir lo que se promete, hacer cosas, y en el cuento pasa lo contrario, no sucede nada más que la muerte, desplazando el valor que se le atribuye a la vida.

Hay un acercamiento irónico y conflictivo a lo divino, como ordenador, como dador de sentido de la vida, pues la mujer al simbolizar al niño como esperanza y consuelo refiere que reclamaría a Dios si esto no ocurriera, en la narración no sucede esto esperado, de modo que se presenta en el texto la ruptura de esta idea de compensación o de sentido de la vida, para abrir más bien la idea del sin sentido de la misma.

El niño no nacido, mediador entre vida y muerte

El cuento inicia con la imagen de Crispín dentro de una cuna enorme, que es el cuerpo de su madre, y posteriormente establece dos personajes más, el padre y el hermano.

El niño está a punto de nacer, el tiempo del embarazo es de ocho meses, de este modo el niño fluctúa entre el estadio de la vida representado en la madre y el estadio de la muerte representados por el padre y el hermano, es así que se problematizan los distintos niveles que se dan entre estos dos aparentes opuestos vida y muerte. Estos personajes están figurados en planos distintos de la existencia, el niño no nacido tiene una doble naturaleza, pues no está muerto y tampoco vivo. Está en un espacio límite entre ambos, es promesa de vida y esperanza, pero a la vez instala la idea del vientre materno como cuna y tumba simultáneamente, es la madre, quien encierra en su cuerpo el secreto de la vida y de la muerte.

Se trabaja en el cuento como al niño que aún no ha nacido, lo precede una marca simbólica, la madre lo presupone varón y lo nombra como Crispín, este niño llevará este significante que es una repetición del nombre del padre y del hermano muertos, por lo que encierra el destino que ellos han tenido, pero a la vez determina el destino de la madre por compartir el mismo cuerpo.

Esta simbolización que precede al nacimiento del niño, lo inscribe en la cultura, pero como no ha nacido se marca también su naturaleza real, del lado del órgano, pues la madre piensa en “…el modo de cuidar sus manos, alisándolas, con el fin de no lastimar mucho aquella carne casi quebradiza que pasearía hecha un nudo sobre sus brazos”, de esto modo se ubica al niño como el sujeto mítico que esta fuera aun de la cultura, como diría Lacan “libra de carne” del lado de lo real que debe pasar mediante el lenguaje al mundo de la cultura. Es por esto que el no-nato circula entre la vida y la muerte, sin estar definido su estado, causando angustia pues revela que en él se encarnan y se tensionan ambos polos.

Dentro de ella el niño está en la oscuridad, y aun no abre los ojos, ambos se comunican por los sentidos, se marca que ella no puede verlo, de este modo la certeza de la vida se centra en el latido, que ella siente de él, y el de ella. La imposibilidad de ver la niño, conflictúa a la madre, pues no sabe qué hacer; el niño que lleva adentro se construye como un enigma, solo si nace, ella podrá interpretarlo, antes es un significante que aun circula entre la vida y la muerte, si nace se podrá significar su vida y se podrá constituir en un sujeto. Esta idea del enigma de la vida y la mujer como cuna y tumba ha sido trabajada en la literatura universal por Rilke y en la literatura boliviana por María Virginia Estenssoro y por Yolanda Bedregal.

También se tensiona en el cuento el lugar de la madre como ideal, pues ella escapa de cuando en cuando a sus ensoñaciones, llora por el hijo perdido, se olvida del hijo, para luego pedirle perdón y reprocharse a sí misma “el haberse ido tan lejos y haberlo dejado solo”.

Algunos rasgos de su escritura

Rooser, señala la importancia de este cuento por sus rasgos precursores, donde encontramos la fijación temática de Rulfo por la muerte y la paternidad, pues el padre muerto determina el destino del niño.

La escritura de Rulfo presenta rasgos particulares, David Albarracín señala como uno de ellos la figura de la elipsis, donde el lector debe completar los vacíos, para encontrar un sentido, en este cuento es importante subrayar el cómo Rulfo aborda la muerte, desde la elipsis, que permite como recurso que el lector complete desde su propia subjetividad el texto.

Es uno de los pocos cuentos que tiene por protagonista a un personaje femenino, pero al igual que sus demás personajes, ella es una mujer común, en el texto se nos relata su subjetividad, mediante la narración de sus pensamientos, sensaciones respecto a su embarazo y los conflictos que este le producen.

El uso de la ironía, dentro de todo el texto, para subrayar esta fragmentación entre la realidad que se propone dentro de la narración y la representación que construyen los personajes sobre la misma, y transgredir los significados establecidos o normalizados desde la cultura, donde la literatura lleva a la producción de nuevos significados e interpela los preceptos establecidos ya sea personal o socialmente.

Un final abierto, ambiguo, que nos lleva a una polisemia de sentidos posibles, presentes bajo la figura del oxímoron, de lo contradictorio, justamente para señalar este límite del lenguaje “Bajo muy hondo. Algo la empujaba. Debajo de ella el suelo estaba lejos sin alcance”. Según Rufinelli el desenlace queda implícito en una imagen pautada en dos o tres sensaciones, sencilla y sugestivamente.

Bibliografía

Albarracín David (2017) Un viaje por la elipsis de Rulfo: su vida y obra como vacío interpretativo disponible en

Alvarez Oscar (2014) la vida no es muy seria en sus cosas disponible en https://cosasquehemosvisto.wordpress.com/2014/02/08/la-vida-no-es-muy-seria-en-sus-cosas-de-juan-rulfo/

Brando Oscar El otro Juan Rulfo El País Cultural Nº 571 disponible en

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/rulfo/otro.htm

De la fuente Jose Luis (1996) Juan Rulfo la narración desde la periferia Estudios de literatura, N.21, pags.85-10 Castilla

Garcia Bonilla Roberto 2003 El llano en llamas una historia de su escritura y de su publicación. UNAM

González Boixo José Carlos (1997) La estética del ruralismo en los cuentos de Juan Rulfo en El cuento hispanoamericano del siglo XX. Teoría y práctica, Eva Valcarcel (ed.). A Coruña: Universidade, p. 201-212.

Rooser Harry (1990) El cuento olvidado de Rulfo Revista Iberoamericana 56 P. 192-202

https://enlibros.com/articulos/narrativa/cuento-de-juan-rulfo

VÉASE TAMBIÉN

Views: 1001

Deja una respuesta