Daniela Franco Pinto

Candidata a doctor del Programa de Doctorado en Historia de la Universidad del Tarapacá, Arica-Chile. Licenciada en Psicología, mención en Psicoanálisis Lacaniano, por la Universidad Católica Boliviana. Egresada de la Carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés. Guía del Museo Nacional de Arte del Estado Plurinacional de Bolivia. danielafrancopinto@hotmail.com

Artículo publicado en Revista Piedra de Agua Año 10 | Nº 27 | ISSN 2789-004X| enero-abril 2022. Fundación del Banco Central de Bolivia

Resumen. En la primera mitad del siglo XX, en Bolivia se dieron distintas luchas que trataron de superar la concepción en torno al indio asociada a una “retrogradación histórica y contraria al progreso”, para convertirlo, más bien, en un sujeto histórico capaz de construir su destino. Al interior del ayllu en el altiplano boliviano se originó el proyecto revolucionario de Warisata, una propuesta antifeudal que denunció el sistema terrateniente de explotación indígena. Desde aquella escuela se gestó una nueva signicación respecto al indio, quien esta vez podía liberarse de la sujeción gamonal que padecía por medio del libro. Sobre el fondo de ese proyecto educativo de revalorización de la indianidad, y no así del mestizaje, surgió la obra de Alejandro Mario Illanes, el maestro de la escuela ayllu, cuyos murales retratan a un indio liberado y digno, que no solo denuncia el sistema de opresión, sino que lo combate y lo supera. Su obra fue más allá del indigenismo de los primeros años del siglo XX y, a pesar de haber bebido de él, proponemos su obra como el fundamento precursor de lo que hoy conocemos como indianismo.

Introducción

La Revolución Nacional de 1952, la misma que trajo al país las transformaciones democráticas más radicales desde la fundación de Bolivia en 1825, fue un proceso que se gestó décadas precedentes desde una diversidad de frentes sociales, todos ellos inconformistas, radicales y antioligárquicos (Stefanoni, 2015; Lorini, 1994). Dentro de ese conglomerado prorrevolucionario destacaron distintos grupos indígenas que se organizaron en defensa de sus derechos. Sin embargo, algunos autores señalan que la historiografía boliviana ocultó sistemáticamente el hecho de que una revolución rural antecediera a la revolución urbana de 1952 (Choque, 2005; Gotkowitz, 2011; Fernández Quisbert, 2014).

En el intento de visibilizar la lucha rural prorrevolucionaria de la primera mitad del siglo XX, en el siguiente artículo se analiza parte de la organización del mundo indígena en las tierras altas de Bolivia, el proyecto educativo socialista de la Escuela Ayllu de Warisata, y, dentro de él, se profundiza en lo referido a la producción artística de uno de sus maestros, Alejandro Mario Illanes. Siguiendo los postulados de Carlos Salazar Mostajo (1989, 2013 [1943]), este trabajo se suscribe en el planteamiento de que el proyecto político de Warisata y la expresión artística de Illanes, dentro y fuera de esa escuela rural, se diferenciaron de otros proyectos socialistas e indigenistas en tanto no solo pensaron y representaron estéticamente al mundo indígena, sino que, sobre todo, cuestionaron el sistema social y económico que oprimía al indio. Además, la propuesta educativa de Warisata no solo se quedó en la enunciación de una denuncia, sino en la construcción de un instrumento pedagógico que revalorizó la indianidad y buscó la autodeterminación india.

Si bien Warisata tuvo una influencia socialista e indigenista, aspecto que fue señalado por sus propios precursores (Pérez, 2021 [1962]; Salazar Mostajo, 2013 [1943]), observando el proceso histórico desde una perspectiva más amplia, aquí se propone que la escuela ayllu, con su producción artística, llegó a asumir una postura más radical que la convirtió en el fundamento precursor de posteriores expresiones políticas, culturales y filosóficas que criticaron el proyecto de homogeneización cultural del mestizaje. Por tanto, la experiencia de Warisata y el arte de Alejandro Mario Illanes son los cimientos que posibilitaron la irrupción del indianismo político aparecido a finales de la década de 1950.

La extinción del ayllu y el medio hostil para el indio

La creación de la República de Bolivia estipuló la necesidad de modernizar al país, superar la organización territorial comunitaria e integrar a los indígenas a la nación mediante el acceso a la propiedad privada y la alfabetización castellana. A pesar de esa concepción, la mayor parte de los ayllus permanecieron vigentes por casi 50 años después de 1825, hecho que se debió a la utilidad que suponía el tributo que los indígenas de las comunidades libres rendían en favor del Estado boliviano, principal contribuyente del tesoro nacional en aquella época (Platt, 2016 [1981]).

Solamente a partir de la emisión de la Ley de Exvinculación de 1874 las comunidades fueron efectivamente privatizadas y parceladas. El contexto en el que emergió la escuela ayllu estuvo marcado por medio siglo de implementación de dicha legislación, cuyas consecuencias sobre el mundo andino fueron catastrócas. Las condiciones de vida en el área rural durante la primera mitad del siglo XX pueden ser observadas en los datos estadísticos ofrecidos por el Tercer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 1954 en la ciudad de La Paz.

Mientras que en 1847 existían 11 mil comunidades indígenas libres, con una población de 478 mil habitantes, para 1930 pervivían apenas 502 comunidades con 50 mil habitantes. Por otra parte, el 70% de la tierra estaba concentrada en un 4% de la población del país, hecho que demuestra que la Ley de Exvinculación, en lugar de democratizar el acceso a la tierra, reinstauró la hacienda. Estas propiedades operaban de un modo cuasi feudal, siendo que 10 mil hacendados controlaban el trabajo de 379 mil colonos, cifra que correspondía al 60% de la población laboral activa de aquel entonces. En cuanto a los niveles de alfabetismo del sector, para 1950 se contaba con una población indígena de 864.327 habitantes, de los cuales un 84% eran reconocidos como analfabetos. La esperanza de vida en esos años corresponde a la información de que solo el 6% de los indígenas llegaba a la edad de 60 años.

Esos datos son desmoralizadores y evidencian una aguda precariedad de vida. Si bien las leyes republicanas sancionaban la integración de los indígenas a la vida moderna, las prácticas laborales de las élites, en realidad, los mantenían en un ostracismo por medio de la sujeción a la forma productiva feudal y cuasi servil de la hacienda.

Al respecto, Tristán Marof (2018 [1926]) planteaba que el sistema feudal boliviano de la década de 1930 fue fundamentado por un Estado gamonal que mantenía en statu quo la explotación económica de los colonos indígenas, quienes con su propia existencia dotaban de valía a las tierras de los hacendados. De ahí que las tierras sin colonos fueran propiedades sin valor.

Está claro que la escuela ayllu emergió en un medio netamente hostil hacia el indio, que lo subsumió a un dolor existencial (Marof, 2018 [1926]; Salazar de la Torre, 2006).

Terratenientes contra la educación indigenal versus las alianzas indígenas

La educación indigenal fue estipulada ya desde los gobiernos liberales y se intensificó con los gobiernos tanto del socialismo militar (1936-1939) como por el gobierno de Gualberto Villarroel (1942-1946). Los decretos supremos de 19 de agosto de 1936 y de 15 de mayo de 1945 exigieron a los propietarios de las haciendas establecer y sostener núcleos escolares. Dichas normativas ocasionaron el rechazo de las élites terratenientes, cohesionadas en la Sociedad Rural Boliviana, que señalaban que la tuición sobre la educación era de exclusividad plena del Estado y que ellos, como sector social, no podían usurpar tales funciones.

Además de ese argumento, los terratenientes armaban que la educación generaba una especie de desarraigo en los indígenas, siendo que, al adquirir ciertas habilidades en la escuela, abandonaban las actividades agrarias y el espacio rural para convertirse en burócratas o en funcionarios públicos en las ciudades. Para esos sectores, la educación indigenal debía preservar la condición agraria del indio, garantizar el alimento en los centros urbanos y ser principalmente técnica y no académica.

Como es posible apreciar, la posibilidad de movilidad social del sector indígena horrorizaba a las élites. Así, por ejemplo, Nicanor Arana, delegado de la Sociedad Rural Chuquisaqueña durante la Tercera Conferencia Agraria Nacional de 1945, rechazó el proyecto educativo indígena del gobierno de Gualberto Villarroel para priorizar el suministro alimentario en las ciudades:

[…] las escuelas indigenales […] son factores que contribuyen a la inadaptación del indígena […] de enseñarle al indio a leer y escribir en castellano, se le abren horizontes hacia la vida burocrática […] lo fundamental es proteger la agricultura […] para alimentar los centros urbanos (Arana, 1945, p. 48).

Además, las élites consideraban inverosímil que distintos gobiernos apuntaran a convertir a los indígenas en dueños de la tierra. De hecho, planteaban que los indios eran incapaces de lograr el progreso, siendo más proclives a los vicios como el alcohol y la coca. Para los terratenientes, los gobiernos que proponían mejoras laborales para el sector indígena en realidad trasplantaban ideas foráneas y exóticas no ajustables a nuestro contexto. Sin embargo, tales ideas no solamente circulaban entre los indígenas, sino también alrededor de ciertos núcleos de intelectuales y de políticos de la época. De ese modo, por ejemplo, el socialista chuquisaqueño Gustavo Navarro, más conocido como Tristán Marof, el temprano año de 1926 exigió la entrega de minas al Estado y tierras al indio (2018 [1926]).

Bajo un panorama poco favorable para la integración de los indígenas a la vida nacional en Bolivia, ellos se organizaron y generaron acciones colectivas de presión para que las élites gobernantes cumplieran con los mandatos legales establecidos a su favor. Ese margen de lucha indígena eclosionó un proceso de formación política que osciló entre dos caminos: el primero, construir alianzas y espacios de diálogo en defensa de la justicia para los originarios, y el segundo, cuando el anterior fallaba, recurrir recurría a la rebelión o a la insurgencia, que las más de las veces se trató de una excepción.

Es importante remarcar que las alianzas de los indígenas con sectores antioligárquicos fortalecieron sus bases sociales y ampliaron el eco de sus demandas hacia los centros urbanos. Fueron distintas las colaboraciones de ese tipo surgidas a lo largo de los siglos XIX y XX. Solo por citar un ejemplo, en 1927, durante el primer encuentro obrero con presencia de una delegación indígena, se forjó una colaboración entre socialistas, trabajadores y líderes de comunidad (Hylton, 2003).

Asimismo, en las primeras cuatro décadas de 1900 se perló una lucha común entre anarquistas miembros de las federaciones artesanales de Bolivia y aymaras del altiplano que luchaban contra el latifundio (Lehm y Rivera Cusicanqui, 1988). Esta relación entre indígenas y anarquistas artesanos tuvo experiencias pedagógicas libertarias (Maldonado Rocha, 2017).

Por otra parte, la primera mitad del siglo XX se caracterizó por encuentros entre intelectuales o políticos antioligárquicos, sean de izquierda, marxistas o nacionalistas, con indígenas de diversas regiones (Lorini, 1994; Stefanoni, 2015; Schelchkov y Stefanoni, 2016; Rodríguez et al., 2017; Mendieta y Bridikhina, 2018). Esas alianzas marcaron un mismo horizonte reivindicatorio: la preservación de las tierras comunitarias aún existentes, la devolución de aquellas extintas, el n del sistema de servidumbre o pongueaje en las haciendas y el acceso a la educación indigenal en el área rural, tanto en las comunidades como en las haciendas.

La demanda de educación entre los indígenas no fue periférica, sino central. La mayor parte de ellos concibió la lectoescritura como una necesidad para la defensa legal de las comunidades, aunque no dejaron de existir casos que rechazaban la adquisición del lenguaje dominante (Rodríguez García, 2021a). Ese imaginario, que veía como ventaja la adquisición de la lengua castellana, impulsó las experiencias de educación indígena autoorganizada (Mamani Cordori, 1991).

Igualmente, fueron usuales las denuncias formales por parte de los colonos de haciendas contra los propietarios que se negaban a abrir escuelas indigenales dentro de sus propiedades. No obstante, hasta la primera mitad del siglo XX, gestionar la apertura de centros de enseñanza rural suponía ser víctima de persecución o de encarcelamiento, hecho por el que la organización de escuelas operó en una especie de clandestinidad subversiva.

Warisata y su paradigma cultural indio con posicionamiento antifeudal

En medio de ese panorama hostil aparecieron algunas iniciativas que trajeron esperanza de mejores días para los indios, entre ellas la fundación de la Escuela Ayllu de Warisata (1931). Esta vez, el sector originario realizaba una alianza con maestros de tendencias socialistas. El encuentro entre el maestro mestizo Elizardo Pérez y el aymara Avelino Siñani marcaría el inicio de un proyecto pedagógico centrado en el paradigma cultural indio y no mestizo, el cual se diferenció de posiciones que no cuestionaban el sistema de explotación feudal que oprimía al indio:

[…] nosotros empezábamos a reconocer el derecho del indio a la igualdad social, cimentada en sus reivindicaciones económicas […] reconocíamos la hipocresía de todo lo que se había hecho hasta entonces por el indio. […] se empieza por armar la necesidad de liquidar el sistema feudal que lo esclaviza y explota (Salazar Mostajo, 2013 [1943], p. 23).

Elizardo Pérez, un maestro salido de las primeras promociones de la Escuela Normal de Maestros de Sucre, tuvo el deseo férreo de contribuir a la educación indígena. Asimismo, fue crítico con implementar escuelas indigenales en las ciudades o en los barrios acomodados, pues planteó que, si verdaderamente se quería contribuir con el desarrollo pedagógico del indio, la escuela debía asentarse en el medio donde el indio vivía:

[…] la escuela del indio debe estar ubicada en el ambiente del indio, allá donde él lucha por no desaparecer […] la escuela debe irradiar su acción a la vida de la comunidad […] yo buscaba el ayllu donde tendría palpitante la realidad indígena […] sabía que fundando la escuela en la aldea […] la aprovecharán únicamente los hijos de la localidad y otros pueblos mestizos (Pérez, 2021 [1962], pp. 136-137).

Con ese propósito, Pérez buscó el ayllu y se insertó en él; se indianizó y, junto a las comunidades del altiplano, desarrolló una educación para potenciar al indígena (Rodríguez García, 2021b). Su primer colaborador fue Avelino Siñani, un hombre aymara al que conocía desde 1917 y quien había promovido durante décadas la educación en las comunidades próximas al lago Titicaca. Solamente la indianización de un mestizo como Pérez y el apoyo de un indígena pedagogo con reconocimiento social como Siñani garantizarían el apoyo de las comunidades al proyecto de la escuela ayllu:

Los indios que al principio me miraban con recelo, empezaron a cobrar confianza poco apoco […]. Siñani había realizado la más eficaz propaganda, de casa en casa, para avisar a los indios que “el profesor no era como los otros y que había razones para confiar en él, porque trabajaba como un indio” (Pérez, 2021 [1962], pp. 142-143).

Desde su fundación, el ideario de Warisata fue contrario a los intereses de la feudal burguesía, hecho por el cual los sectores oligárquicos ligados a las haciendas emprendieron contra ella una guerra sistemática que causó su desmoronamiento al cabo de casi 10 años. De igual modo, la burocracia estatal que implementó la educación indigenal en Bolivia fue proclive al proyecto de mestizaje y descalicó el ideario educativo warisateño, que se centraba en la revalorización de la indianidad. Incluso se llegó a denunciar que Pérez y sus colaboradores eran “racistas”, en tanto pretendían ensimismar al mundo indígena en la comunidad e impedir su integración al mundo civilizado y moderno. Esa concepción institucional desterró a la comunidad india del ideario de nación.

Indigenismo contestatario y el lugar de Illanes en la historia artística boliviana

Entre las décadas de 1920 y 1940, en América Latina se extendió todo un movimiento ideológico, artístico y político que propuso el renacimiento de un mundo indígena que había sido subyugado por el dominio colonial y republicano. Ese despertar coincidía con tendencias internacionales artísticas que aparecieron en Europa al comenzar el siglo XX. Se trataba de posturas modernistas combatientes del estilo clásico español que rechazaron el arte académico e hilvanaron redes estéticas de interés en torno a las culturas olvidadas (Clemente, 1992).

En esta misma época, en Bolivia aparecieron tendencias radicales y contestarías al régimen estatal oligárquico. Antes de la contienda bélica contra Paraguay, los posicionamientos de ese tipo con mayor resonancia fueron el socialismo, el anarquismo y el indigenismo. Para la posguerra del Chaco (1932-1935), las izquierdas y los nacionalismos cobraron mayor ímpetu (Mendieta y Bridikhina, 2018; Schelchkov y Stefanoni, 2016).

En el terreno artístico fue el indigenismo el que mostró a los artistas emergentes la ruta para transformar la plástica nacional. El primero de sus exponentes fue Cecilio Guzmán de Rojas (1900-1950), aunque existen posicionamientos que señalan que David Crespo Gastelú habría sido el primero en diseñar un boceto sobre el mundo indígena (L. Siles Crespo, entrevista 27 de abril de 2022). En una entrevista para el periódico La Razón (25 de abril de 1993), Carlos Salazar Mostajo señaló que Guzmán de Rojas fue el primero en poner al indio en la escena artística boliviana y, a pesar de que lo hiciera de manera decorativa, se trató de un paso reivindicativo y contestario.

A partir de la aparición de los primeros bocetos indigenistas y de la fundación de la Academia Nacional de Bellas Artes en La Paz, en 1926, el arte comenzó a adquirir una personalidad propia, perfilando un estilo pictórico boliviano independiente que puso sobre los lienzos artísticos la realidad cultural y social india, así como el paisaje andino. Guzmán de Rojas asignó dentro del sistema educativo artístico nacional un lugar a la nueva tendencia indigenista. Desde entonces, los artistas fueron alentados a dejarse influenciar por el medio rural boliviano y a estudiar la naturaleza y el paisaje local. Ese contexto propició que Bolivia ocupara un lugar dentro de la tendencia pictórica indoamericana (Clemente, 1992).

Según Salazar Mostajo, la evolución del arte en Bolivia entre 1930 a 1952 está marcada por la producción de artistas que intentaron diferenciarse de la propuesta de Guzmán de Rojas (La Razón, 25 de abril de 1993). Tal argumento fue compartido por el periódico Batalla (18 de julio de 1943), donde se remarca que Alejandro Mario Illanes, David Crespo Gastelú, Arcadio Ortiz y Manuel Fuentes Lira compartían el sendero de la diferenciación de la obra de Guzmán de Rojas.

Siendo que el indigenismo era un campo heterogéneo, donde coexistían desde posicionamientos conservadores hasta otros más contestarios (Rodríguez García, 2021b), en el presente artículo nos centramos en el análisis de la gura de Alejandro Mario Illanes, porque fue quien recorrió un indigenismo revolucionario que denunció el sistema que oprimía a los indígenas y porque, además, se diferenció de los indigenismos proclives al mestizaje, priorizando más bien la matriz sociocultural india:

Aunque se sabe poco de las actividades políticas de Illanes […] su obra lo identica claramente como un simpatizante del movimiento indigenista, un intelectual pan-latino-americano cuyos objetivos declarados eran defender las masas indias y construir […] culturas políticas nacionalistas sobre la base de las formas culturales indias (Clemente, 1992, p. 33).

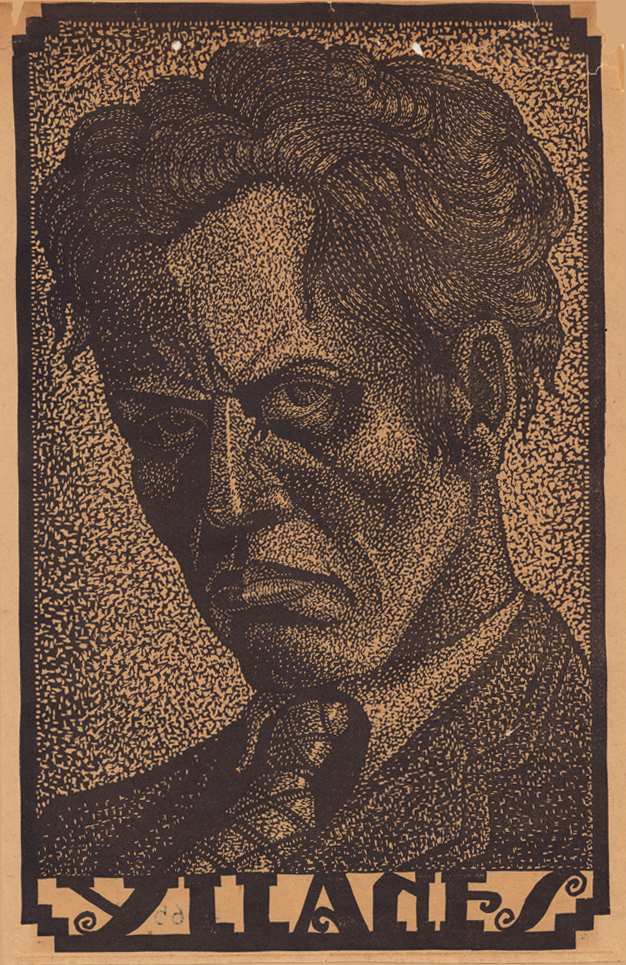

Illanes se diferenció de Guzmán de Rojas no solo porque probablemente no recibió la formación de este último, siendo que se dice que fue autodidacta y careció de entrenamiento técnico en sus años de juventud, sino también porque pertenecía a una nueva generación, al haber nacido en 1913, y además porque bebió ideológicamente no solo del indigenismo inmerso en el arte, sino también del proyecto socialista de Warisata, inmerso en el área rural y alentado por educadores e ideólogos radicales.

Salazar Mostajo propuso que la plástica boliviana podía ser dividida en dos corrientes. La primera, llamada “indianista”, pero no en el sentido en el que conocemos el término en la actualidad, sino entendido como nativismo, costumbrismo o localismo. Bajo esa tendencia aparecía una estetización y objetivación del indio; los artistas representantes de esa tendencia serían, para el mencionado autor, Cecilio Guzmán de Rojas, Jorge de la Reza y David Crespo Gastelú. La segunda corriente es, para Salazar, la propiamente indigenista y la asumiría Alejandro Mario Illanes al concebir al indio como dueño de su propio destino.

Desde la perspectiva de Cecilia Salazar de la Torre (2021), la obra de Illanes supone el nacimiento de la “pintura aymara”, en la cual el indio ya no es un objeto de inspiración a retratar, sino un sujeto de acción. Con Illanes, el indio deja de ser un ente de “retrogradación histórica”[1] , asociado al pongo servil bajo el dominio gamonal, y cobra entonces capacidad para construir su propio destino y convertirse en el protagonista de la historia nacional, como también en el meollo del porvenir de América.

Breves datos biográficos y cuatro aspectos revolucionarios de la obra de Illanes

Alejandro Mario Illanes nació en Oruro en 1913, de una madre que se identificaba como aymara y un padre que se asumía como mestizo. Él y sus hermanos quedaron huérfanos a una temprana edad, creciendo así en un orfanato. En su adolescencia, Alejandro Mario dejó los estudios escolares para trabajar en una mina de estaño, desempeñándose como listero y barretero, oficios que lo acercaron a la realidad de los trabajadores bolivianos. En 1930 tuvo una exhibición personal de sus obras en el Club Oruro. A la edad de 19 se convirtió en profesor de Warisata, donde montó un taller en el que enseñó artes plásticas a los niños del área rural. En su paso por la escuela ayllu, entre 1932 a 1934, pintó ocho murales que intentaron retratar a los indígenas como guras empoderadas y dueñas de su propio destino (Clemente, 1992; Schroeder, s. f.; Salazar Mostajo, 2013 [1943]).

Una vez que dejó su labor como profesor rural, en 1935, realizó dos masivas exposiciones por las cuales terminó siendo perseguido y enviado al exilio. En 1936, escandalizado por el tono revolucionario de su producción artística, el presidente David Toro mandó a quemar sus obras y envió a Illanes a una estadía forzosa en la Amazonía boliviana. En 1941, durante el gobierno del general Enrique Peñaranda, una exposición de Illanes desató protestas de trabajadores indígenas en contra de su propia opresión. En esa oportunidad, este artista fue nuevamente sancionado y tratado como un traidor del gobierno.

Aquel contexto poco favorable para el desarrollo de su obra empujó al artista a migrar. Primero a México, donde mejoró su técnica y se convirtió en asistente de los precursores muralistas, entre ellos Diego Rivera. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde vivió hasta la década de 1960. De acuerdo con reportes sobre su fallecimiento, habría muerto en 1961 (Clemente, 1992).

Cabe en este punto preguntarnos por cuáles son las características de la obra de Illanes que la enmarcaron en el camino revolucionario ya señalado. Para responder a esa pregunta apelamos a cuatro aspectos de su producción.

Un primer aspecto está referido al hecho de que en los murales de Warisata se observa a los indios erguidos, realizando sus labores en total libertad y con un dominio visible sobre la tierra, como si se tratara de un acto político que niega la disociación más trágica que históricamente se dio entre el indio y la carencia de tierra. Esa característica reivindicatoria de la indianidad en los murales de Illanes acontece porque el personaje indio que el artista retrata es aquel ya liberado por la escuela. Ese acto de revalorización indígena se generó a pesar de que sus murales no llegaron a ser concluidos debido a que fue obligado a salir al exilio por el gobierno de David Toro.

En el libro La pintura contemporánea en Bolivia (Salazar Mostajo, 1989) se retrata el proyecto artístico warisateño en su totalidad. Los ocho murales que llegaron a término retratan al indio labrando la tierra, empujando el arado, el indio viajero, el indio que descansa, la pareja india, la merienda, mostrando con ello la agencia y la fuerza del indio liberado. Al contrario, la serie inconclusa, cuyos bocetos se perdieron, proseguía con la denuncia del sistema gamonalista y vaticinaba el accionar liberador del indio mediante la guerra y la educación:

El conjunto muralístico debía formar una serie acerca de la vida rural y culminaría, según los planes de Illanes, en la lucha contra la feudalidad circundante. Pero el pintor no pudo terminar la obra, quedando los temas apenas esbozados en los muros o dibujados en papeles y cartulinas que luego se perdieron (Salazar Mostajo, 1989, p. 82).

El segundo aspecto de la obra del maestro de Warisata a destacar tiene que ver con la forma artística que utilizó, siendo que destacó el muralismo entre otras técnicas que también manejó. Muchas de sus obras tenían dimensiones considerables y requerían de grandes espacios para ser expuestas. Si bien sabemos que la escuela mexicana fue pionera en el muralismo en la década de 1920, Illanes señaló haber realizado la técnica en paralelo y no por la influencia del país centroamericano. En una entrevista dijo: “Comencé a pintar mis propios murales cuando aún no sabía sobre ellos”, refiriéndose a los muralistas mexicanos (Hoy, 13 de julio de 1946). Solo años más tarde, cuando los exilios sistemáticos llevan al artista orureño a México, conocerá a Diego Rivera, quien en una nota firmada el 7 de junio de 1946 dedicará unas palabras de solidaridad al artista, señalando que “Los artistas y obreros de México deben acoger con los brazos abiertos al camarada boliviano Illanes”[2] .

El tercer aspecto de la obra de Illanes es su carácter revolucionario. El artista es el primero en democratizar su obra y en des-elitizarla para que acceda y pueda ser apreciada por diversos sectores populares, entre ellos los indios, las cholas, los comerciantes, los estudiantes, los maestros y todos aquellos que estuviesen privados de la apreciación artística. En la época, ese hecho molestó a los sectores considerados “cultos” (Salazar Mostajo, 1989).

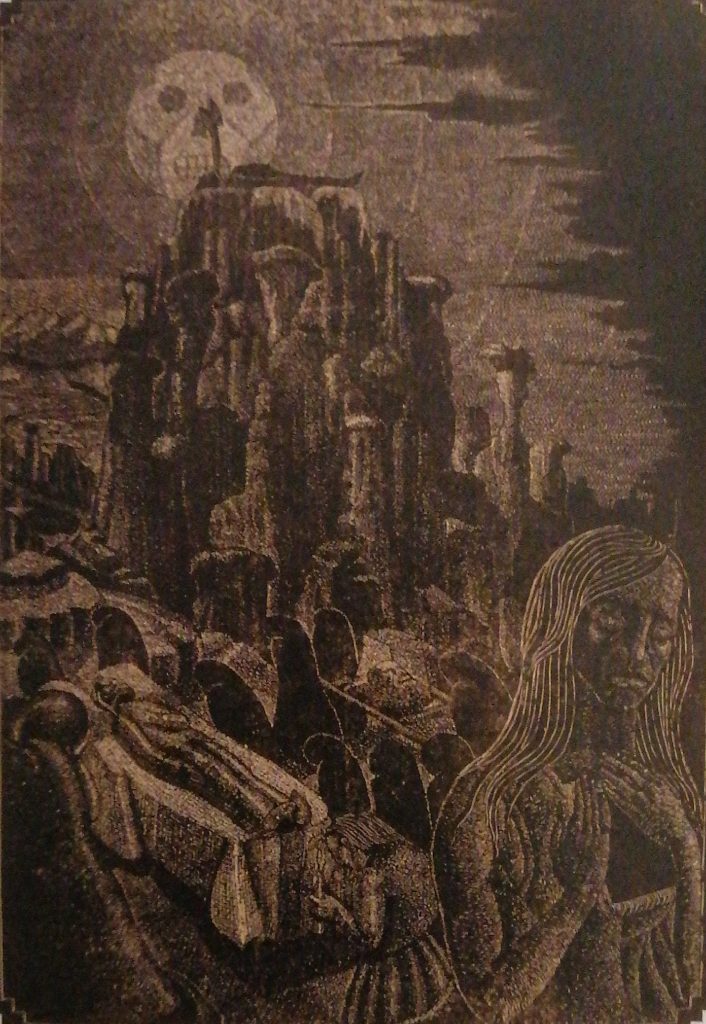

La cuarta característica que sobresale en la obra de Illanes es citada brevemente, pero requiere una mayor profundización en el futuro. Illanes generó obras que cubren vacíos plásticos y artísticos de la historia política y social del mundo indígena. Lamentablemente no contamos con esas obras en los repositorios nacionales y solo sabemos de ellas por una exposición curatorial que se realizó en Nueva York, en 1993, en el Instituto de Arte Edith C. Blum (Clemente, 1992).

Esa muestra estuvo basada en la recopilación de óleos de Illanes que habían pertenecido a una colección privada de cierta familia estadounidense apellidada Ford. Una vez más, es Carlos Salazar Mostajo quien se encargó de generar una recopilación de los datos difundidos por el mencionado instituto acerca de la producción de Illanes. En una entrevista publicada en el periódico La Razón (25 de abril de 1993), Salazar Mostajo habla de la necesidad de que el Estado boliviano recupere esas obras y les otorgue un lugar de importancia dentro del Museo Nacional de Arte.

Entre algunas de las obras de Illanes que remarcamos como trascendentales para retratar la historia política y social del mundo indígena tenemos: La tragedia del pongo (1932), donde el artista retrata la estrangulación del último inca en manos de Francisco Pizarro; Anchanchu (1935), en la que el artista plasma a un indio que fue forzado por los colonizadores a oprimir a su propio pueblo; Estaño maldito (1935), que muestra la opresión de los obreros en manos de los grandes capitalistas; Viva la guerra (1936), que será analizada con detenimiento posteriormente; Muerte de Willka (1941), donde está representada la traición que el mundo mestizo hiciera contra el líder indígena Pablo Zárate Willka; Alcohol (1944), óleo en el que se plasma el alcoholismo como una consecuencia de la frustración causada por la opresión colonial republicana; y, finalmente, Pongo (1944), obra que retrata a indios revolucionarios que se liberan de la esclavitud.

¡Cuán revolucionario fue el desempeño artístico de Illanes al decidir observar y plasmar en sus lienzos la historia subalterna de Bolivia! Contar con sus obras en algún repositorio nacional significaría llenar los vacíos de producción artística para poder resignificar la historia del mundo indígena. El consejo dado por Salazar Mostajo al Estado boliviano en la década de 1990 está vigente hoy en día: ¡Es necesario recuperar la obra física de Alejandro Mario Illanes!

Del indigenismo a los cimientos del indianismo

El proceso de mestizaje fue el proyecto “civilizador” que triunfó después de la revolución de 1952. Sin embargo, años más tarde, la corriente del indianismo denunciaría los vicios de ese proceso que desalojó de su ideario la indianidad. Sobre ese punto, en el presente análisis se propone que la experiencia de Warisata y la propuesta artística de Alejandro Mario Illanes funcionaron como antecedentes precursores de la propuesta política indianista desarrollada por Fausto Reinaga y, más tarde, por quienes fundaron los primeros partidos indios.

Warisata fue la primera manifestación cultural, pedagógica y artística que puso en el centro de su planteamiento un ideario indio y no mestizo. En ese sentido, se diferenció de los indigenismos de principios del siglo que XX, que se basaron en el proyecto de homogeneización cultural mestiza.

Tal como se mencionó, es curioso, visto claramente desde el presente, que Carlos Salazar Mostajo situara el significante del “indianismo” en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas y, más bien, asociara la obra de Illanes al indigenismo:

[…] el indianismo es decorativo, idealizado, falso […] su personaje es sumiso, manso, bello pero indiferente […]. El indigenismo ofrece una imagen amarga, agresiva de un indio que se levanta y reclama justicia […]. Su versión de la sociedad corresponde a la exigencia de cambio (Salazar Mostajo, 1989, p. 83).

Haciendo un ejercicio de resignificación del pasado, apostamos por revertir el planteamiento terminológico de Salazar Mostajo, evidentemente sin trastocar el sentido que el autor otorga con mucha justicia a la obra de Illanes. Empero, apostamos por enunciar que la producción de Illanes es el fundamento de aquello que luego se llamó “indianismo”, siendo además que se alejó de tendencias indigenistas más proclives a la homogenización cultural.

Dicho en otras palabras, la obra de Illanes y la propuesta pedagógica de Warisata fueron el estandarte del proyecto político indio en el ayllu boliviano. A raíz de esa particularidad, se convirtieron en fundamentos precursores de la corriente ideológica del indianismo que recién fue desarrollada teóricamente a finales de la década de 1950.

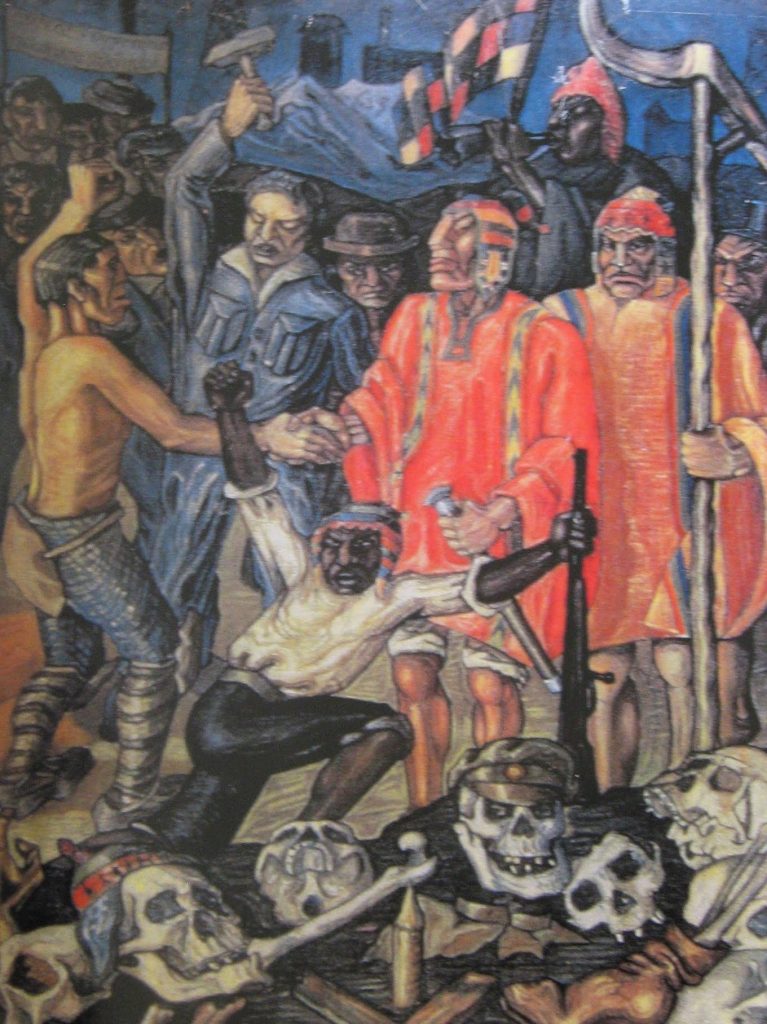

Viva la guerra (1936), una obra de Illanes que perfila el futuro

Si tratamos de comprender la experiencia artística del pintor, maestro y muralista de Warisata, Alejandro Mario Illanes, observando su producción plástica, nos deleita la capacidad que tuvo para plasmar en su obra el anhelo de la población indígena de aquel tiempo, como también su capacidad para predecir el futuro, adelantándose no solo a la Revolución Nacional de 1952, sino también al planteamiento teórico del indianismo y al advenimiento de una nueva narrativa en torno a Bolivia.

Esa suerte de premonición en una obra quizá sea la virtud que tiene el arte para captar las ideas del entorno antes que estas puedan ser planteadas en palabras. La creación artística, como símbolo, antecede a la propuesta teórica. En Viva la guerra, obra que se ejecutó en 1936, como acto central flamea una wiphala; su movimiento descubre hacia el fondo los picos nevados del Illimani. En el suelo yacen cadáveres, algunos de ellos con indumentaria indígena, otros con vestimenta militar; todos parecen rememorar la contienda contra Paraguay y aludir al hecho de que sobre los cimientos de vidas perdidas es posible construir algo nuevo. En el centro dos indígenas con llamativos ponchos rojos y rostros orgullosos sostienen sus armas; uno de ellos sella un pacto, estrechando la mano de un obrero, y al lado otro trabajador enfunda su martillo. Por detrás y por delante aparecen nuevos indígenas luciendo sus vistosos ll’uchus. Esta vez, la tez afrodescendiente se evidencia, mostrando la pluralidad de la identidad india; uno de ellos parece festejar alguna victoria, mientras sostiene su fusil, y otro, por detrás, toca el pututo haciendo flamear la wiphala.

En la parte del fondo varios personajes yacen en actitud de protesta, entre ellos aparece una chola con su típico sombrero borsalino.

Esa representación no deja de sorprender, pues, por una parte, se anticipa al pacto entre obreros e indígenas en el tiempo de la Revolución Nacional de 1952; por otra, parece vaticinar, 50 años antes, el indianismo revolucionario tupaj katarista que exaltó la guerra, aquella que había sido transmitida por el cerco sistemático de Julián Apaza para posibilitar libertad y autodeterminación al sector indio. En suma, la obra muestra al actor principal del devenir histórico como un indio concebido desde su pluralidad, proyectando entonces una Bolivia plurinacional.

Al observar la creación de Illanes, el muralista y maestro de Warisata, y al visualizar el proyecto político-artístico de la escuela ayllu, advertimos en ellos un más allá del indigenismo que se convierte en los cimientos de la ideología del indianismo. Illanes y Warisata plantearon osadamente que el indio era el autor de su propio destino, que podía combatir al sistema que lo dominaba y que era capaz de eclosionar un devenir histórico con matriz cultural india. Desde el presente saludamos con un jallalla la magnánima obra de Illanes y de quienes dieron vida a Warisata, entre otros, principalmente a Elizardo Pérez, Avelino Siñani y Carlos Salazar Mostajo.

Archivos consultados

Archivo de La Paz.

Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad Mayor de San Andrés.

Bibliografía

Arana, N. (1945). Prólogo. En R. Araujo Sánchez, Breves aspectos de la cuestión agraria en Bolivia. Imprenta El Labáro.

Araujo Sánchez, R. (1945). Breves aspectos de la cuestión agraria en Bolivia. Imprenta El Labáro.

Choque, R. (2005). Historia de una lucha desigual. Unidad de Investigaciones Históricas (UNIH)-PAKAXA.

Clemente, N. (1992). Being Discovered. e Spanish Conquest From e Amer-Indian Point of View Alejandro Mario Illanes. Edith C. Blum Art Institute College Bard.

Fernández Quisbert, R. (2014). La guerra indígena contra el Estado oligárquico en el departamento de La Paz en su IV centenario de fundación 1946-1948 [Tesis de maestría no publicada, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Historia].

Gotkowitz, L. (2011). Histories of Race and Racisme. The Andes and Mesoamerica from Colonial Times to the Present. University Press.

Hylton, F. (2003). Tierra común: caciques, artesanos e intelectuales radicales y la rebelión de Chayanta (1927). En F. Hylton, F. Patzi, S. Serulnikovy S. Thomson, Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena (pp. 134-198). Muela del Diablo Editores.

Lehm, A. y Rivera Cusicanqui, S. (1988). Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. THOA.

Lorini, I. (1994). El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia 1920-1939. Entre nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional. Los Amigos del Libro.

Maldonado Rocha, M. (2017). Esbozos de la pedagogía libertaria del altiplano. Plural editores.

Mamani Cordori, C. (1991). Taraqu 1866-1935.Masacre, guerra y “Renovación” en la biografía de Eduardo l. Nina Quispi. Ediciones Aruwiyiri.

Marof, T. (2018 [1926]). La Justicia del Inca. En P.M endieta Parada y E. Bridikhina, Amanecer en rojo. Marxismo, socialismo y comunismo en Bolivia (1880-1932). Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Mendieta, P. y Bridikhina, E. (2018). Amanecer enrojo. Marxismo, socialismo y comunismo en Bolivia (1880-1932). Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Pérez, E. (2021 [1962]). Warisata. La Escuela Ayllu. Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Platt, T. (2016 [1981]). Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potosí. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Rodríguez García, H. (2021a). Estudio introductorio. En E. Pérez, Warisata. La Escuela Ayllu. Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Rodríguez García, H. (2021b). Warisata. El indigenismo político y estético de una escuela andina. Miradas Indígena Originario Campesinas (pp. 82-96).

Rodríguez, H.; Reyes, R.; Soria Galvarro, C. y Rodríguez, G. (2017). Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920-1977. Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Salazar de la Torre, C. (2006). Estética y política en la escuela ayllu de Warisata. Una aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illlánes. CIDES-UMSA y CLACSO.

Salazar de la Torre, C. (2021). Del indio como objeto al indio como sujeto. La Plástica Boliviana del Siglo XX. Miradas Indígena Originario Campesinas (pp. 66-81).

Salazar Mostajo, C. (1989). La pintura contemporánea en Bolivia. Librería Editorial Juventud.

Salazar Mostajo, C. (2013 [1943]). Warisata mía. Librería Editorial G.U.M.

Schelchkov, A. y Stefanoni, P. (2016). Historia de las izquierdas bolivianas. Archivos y documentos (1920-1940). Centro de Investigaciones Sociales (CIS) Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Schroeder, J. (s. f.). La pedagogía hecha edificio en Warisata. (Inédito).

Society of New York (1982). Alejandro Mario Illanes Biography. [Catálogo]

Stefanoni, P. (2015). Los inconformistas del centenario. Intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939). Plural editores.

Decretos Supremos

República de Bolivia, Decreto Supremo de 19 de agosto de 1946.

República de Bolivia, Decreto Supremo de 15 de mayo de 1945.

Hemerografía

Batalla (18 de julio de 1943).

Hoy (La Paz, 13 de julio de 1946).

La Razón, (La Paz, 25 de abril de 1993).

Entrevistas

L. Siles Crespo, 27 de abril de 2022

[1] Así nombraron al indio los representantes de la Sociedad Agraria Rural durante la Tercera Conferencia Agraria Nacional de 1945 (Araujo Sánchez, 1945).

[2] La nota, que se encuentra en el Catálogo Diego Rivera del Palacio de Bellas Artes de México, fue extraída de Society New York, 1982

VÉASE TAMBIÉN

Visitas: 1036

Deja una respuesta