Por Daniela Franco Pinto candidata a Doctor en Historia por la Universidad del Tarapacá, Chile. danielafrancopinto@hotmail.com

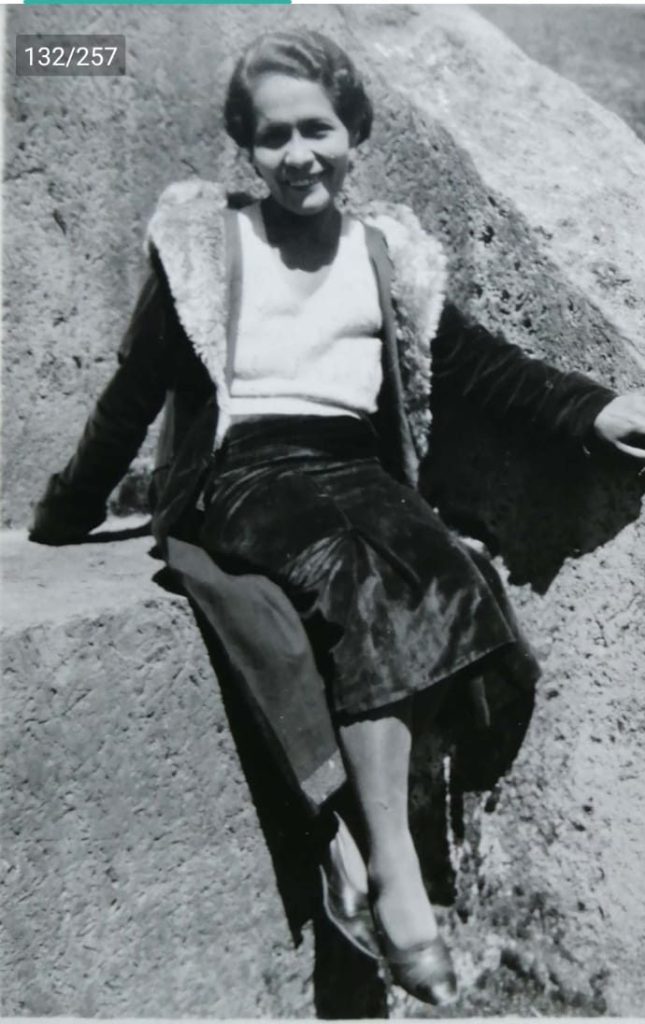

Resumen. Recientemente el Museo Nacional de Arte (MNA) recibió la donación de la obra artística de uno de los principales pintores indigenistas bolivianos de la primera mitad del siglo XX, David Crespo Gastelú. Al momento de generar la catalogación de ese legado se encontró una polvorienta caja cuya fisonomía evidenciaba el trazo antiguo de su andar. En su interior se observó un montón de documentos desordenados, que pudieron haber sido considerados material en desuso. Sin embargo, con mirada crítica y un poco de paciencia para ordenar el hallazgo, se constató que se trataba de los escritos inéditos de María Rosenda Caballero, compañera intelectual y esposa de Gastelú. Nacida en La Paz en 1905, esta escritora, cuyo seudónimo artístico fue Gloria Serrano, construyó una obra intelectual en complementariedad con su compañero. Siendo que la ella realizó distintos viajes para adentrarse en el corazón de la América india, su obra estuvo fundamentada en una etnografía a lo largo de la cual ella desentrañó los secretos y los clamores del mundo indígena y obrero. A pesar del olvido injusto a Serrano, como importante intelectual mujer de su época, este artículo sostiene que fue pionera en la escritura indigenista de izquierda, esencial para retratar la riqueza cultural nativa y obrera de las primeras décadas del siglo XX en Bolivia.

Descriptores Indigenismo revolucionario- Arte indio-Militancia de izquierdo-Escritoras mujeres bolivianos- Gloria Serrano.

La obra escrita de Gloria Serrano en complementariedad con la plástica del pintor David Crespo Gastelú

María Rosenda Caballero nació en La Paz el 17 de enero de 1905, hija del sucrense Rosendo Caballero y de la potosina Felicidad Aramayo, de quienes quedó en orfandad en los albores de su adolescencia. Fue pedagoga y escritora. Como maestra normalista, egresada de la Escuela Normal de Sucre, llegó a ocupar el cargo de directora de la Escuela Modesta Sanjinés. Recientemente se ha descubierto que, a pesar de haber permanecido en las sombras de la historia del pensamiento intelectual en Bolivia, fue precursora del arte vernáculo y de la escritura indigenista, con un posicionamiento político de izquierda desde el cual adquirió la identidad de Gloria Serrano.

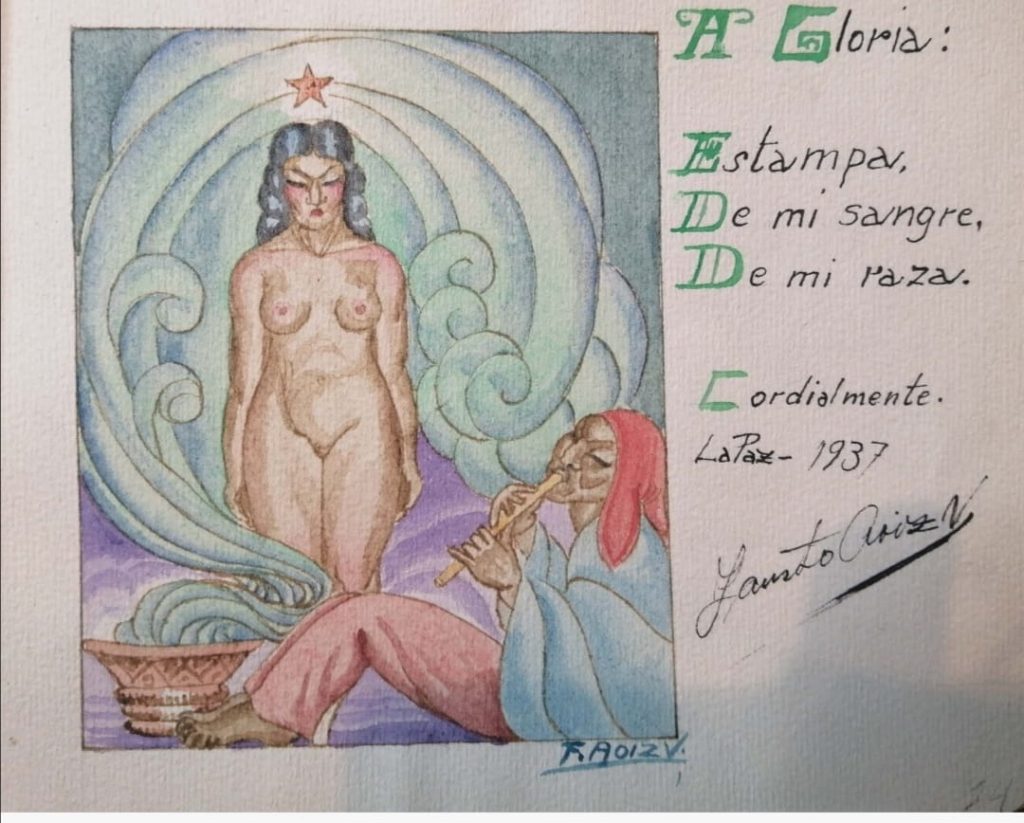

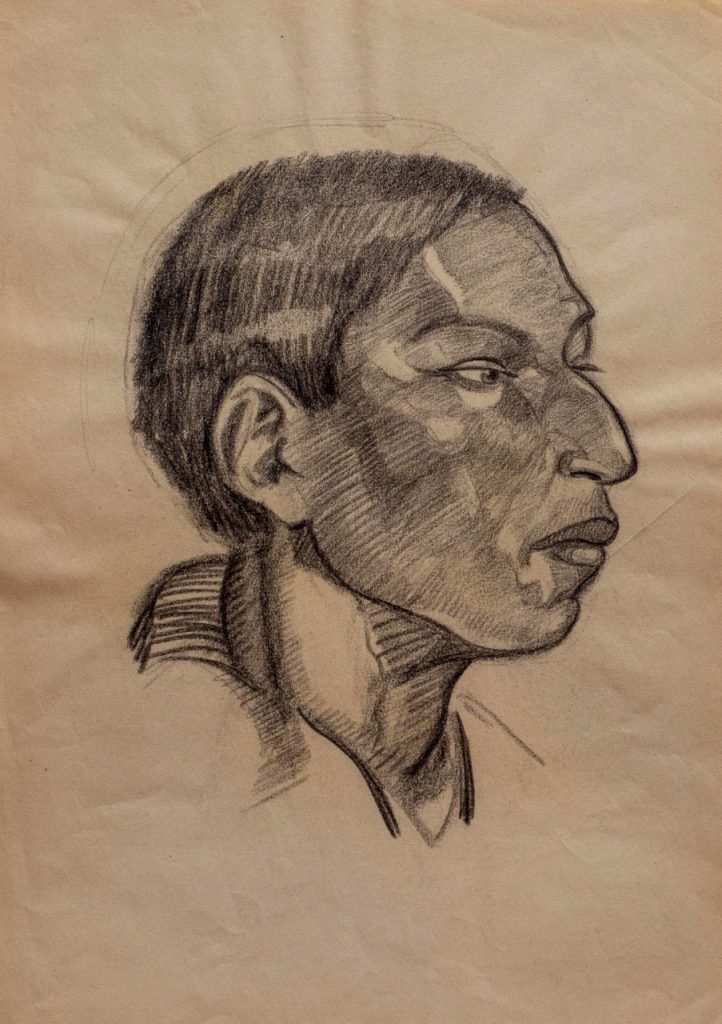

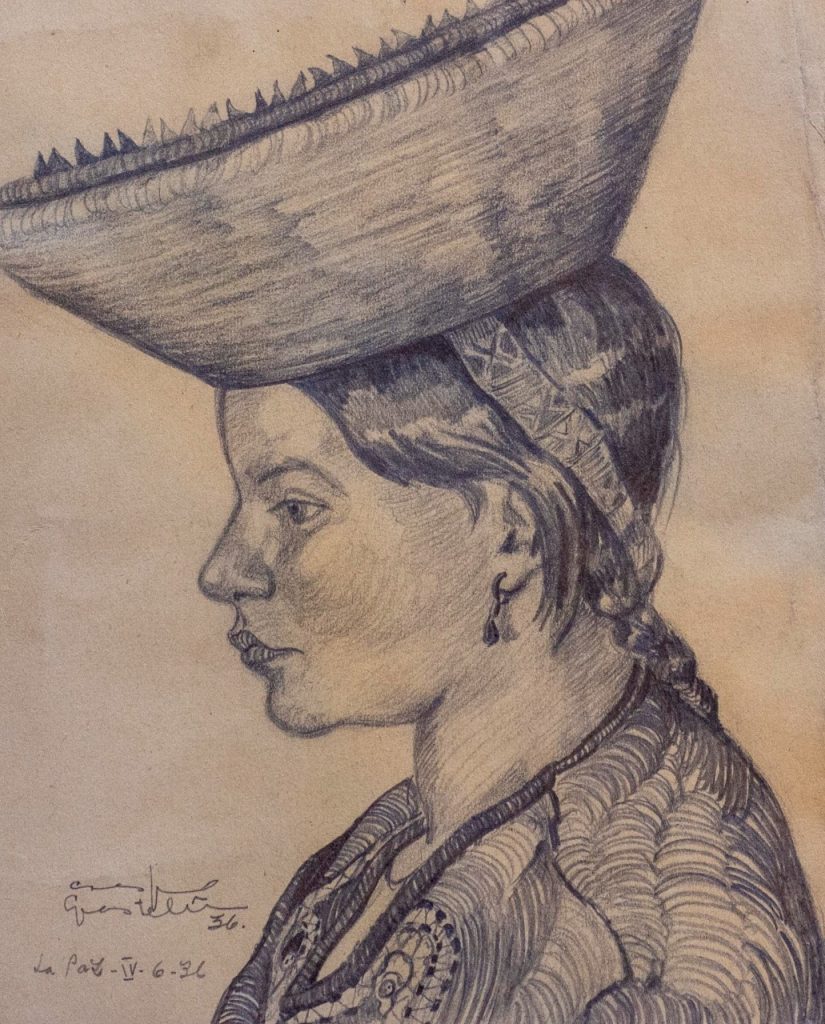

Esta escritora ha dejado una importante producción, la misma que en el momento de su aparición se encaminó a complementar la obra de uno de los más importantes pintores indigenistas de la primera mitad del siglo XX en Bolivia, David Crespo Gastelú, nacido en 1901, quien fue catalogado por un periodista de aquellos años como “El Pintor del Altiplano”.

Gloria Serrano fue la fiel compañera de David Crespo Gastelú en sus inquietudes más sublimes. Juntos realizaron viajes a distintas localidades y poblaciones de América Latina, con el objetivo de representar artísticamente la grandeza de la tierra, de sus mujeres y de sus hombres. En unión y en complementariedad, escudriñaron y registraron la cultura nativa que otorga identidad y valía al continente. Por medio de su producción literaria, ella contribuyó al desarrollo de la plástica de él. Durante toda su vida, incluso en su vejez, cuando Crespo Gastelú ya había desaparecido de esta vida, Serrano preservó la obra de su compañero, siendo que no solamente la conocía en sus aspectos más íntimos, sino que había participado en su propio proceso de creación.

Según María Rosenda Caballero, ella se convirtió en la escritora Gloria Serrano a las pocas semanas de haberse casado con David Crespo Gastelú, cuando publicó en la prensa un trabajo con el señalado seudónimo (Serrano, 1947). Ellos, en una obra conjunta, representaron la tierra nativa que conocieron íntimamente; él en sus pinturas y ella en sus escritos. En la década de 1930, Crespo Gastelú, Serrano y la pequeña hija de ambos, Ada Crespo, fueron conocidos como la “Sagrada Familia del Indigenismo”.

El silencio público de la amplia producción escrita de Gloria Serrano es un hecho que consterna, pues evidencia que la Bolivia republicana fue una sociedad patriarcal que muy difícilmente otorgó valía a la producción de sus escritoras, más aún cuando estas tuvieron la avidez de conocer y de representar el panorama indígena y obrero. Ese injusto ostracismo de la obra de Serrano ha sido quebrado por la voluntad de su nieta, Ligia Siles Crespo, quien con inquebrantable decisión no solamente preservó la creación plástica de su abuelo, sino también la documentación que su abuela conservó.

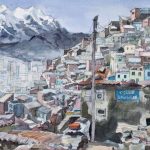

La amplia obra plástica de Crespo Gastelú fue albergada por algunas décadas en el Museo Indigenista David Crespo Gastelú, espacio ubicado en la casa Rosenda Caballero, en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz (Fundación Simón I. Patiño, 2015). El museo fue iniciado y sostenido por la familia del artista desde 1999 hasta 2020, aproximadamente. Ante el esfuerzo económico que suponía su mantenimiento, además de la indiferencia de los usuarios, Ligia Siles Crespo asumió que era tiempo de cerrarlo y de legar la obra de su abuelo a un espacio que pudiera custodiarla y darle el realce necesario (L. Siles Crespo, entrevista, 20 de abril de 2022). Con esa misión, decidió donar los bienes culturales que había heredado al Museo Nacional de Arte (MNA), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), para convertirlos en patrimonio del conjunto de las bolivianas y los bolivianos.

Una vez realizado el acuerdo entre la FC-BCB y la familia Siles Crespo, se inició un proceso de catalogación de la obra a ser legada, que estuvo a cargo del personal del MNA. Grande fue la sorpresa de quienes tienen el gusto por reconstruir el pasado al encontrar una valiosa caja llena de documentación, la cual, para ojos poco habituados a archivos históricos, podría ser calificada como un montón de papeles desordenados e inservibles. Afortunadamente, quienes dan valor al trazo del tiempo sobre el documento reconocieron de inmediato un tesoro: la producción escrita de una mujer pionera de la escritura indigenista y del relato obrero. La apuesta entonces fue dar a conocer a la institución el hallazgo, pues detrás de la valiosa donación de la obra plástica de David Crespo Gastelú se encontraba la amplia producción escrita de Gloria Serrano, hecho por el cual el MNA ahora custodiará tanto los bienes plásticos de Crespo Gastelú como el archivo escrito de Serrano. Con ese accionar institucional se intenta poner en valor a David Crespo Gastelú, artista que se destacó como un importante indigenista de la historia de la plástica boliviana, pero, sobre todo, se pretende remarcar la valía de una mujer pionera de la escritura femenina sobre el mundo indígena y el obrero, María Rosenda Caballero, conocida como Gloria Serrano.

A continuación, se contextualiza la obra escrita de Gloria Serrano en un momento histórico en el que un grupo de mujeres contribuyó al desarrollo del americanismo. La idea es mostrar en qué escenario Gloria Serrano se convirtió en una representante de la intelectualidad de izquierda, comprometida con el desarrollo del arte volcado en su inspiración hacia la indianidad y la tierra.

Localización de la obra de Gloria Serrano en el arte y en la escritura femenina indigenista

A pesar de haber sido precursora del arte vernáculo y de la escritura indigenista con un posicionamiento político de izquierda, Gloria Serrano fue invisibilizada como lo que verdaderamente fue, una importante representante mujer de la intelectualidad boliviana. Hoy se intenta romper, por medio de un contundente esfuerzo institucional, el injusto olvido a esta brillante intelectual, quien transitó su existencia con una delicada sensibilidad que la hizo ver el dolor que vivían los indígenas, los trabajadores y las mujeres en esa Bolivia oligárquica de principios del siglo XX. Serrano fue, además, una mujer que tuvo la convicción para encomendar sus habilidades artísticas y literarias al clamor por una revolución capaz de transformar la injusticia tanto en el país como en el continente.

A lo largo de su carrera intelectual, la esposa de Crespo Gastelú se dio a la tarea de escribir sobre la realidad indígena y el mundo de los trabajadores mineros. Se la puede considerar, entonces, como una de las pocas figuras femeninas que se abocó plenamente a representar el mundo subalterno de los Andes, aunque no fue la única. Dado que Serrano integró un contexto de redes intelectuales y estuvo inmersa en procesos histórico-ideológicos, compartió con otras mujeres la inquietud de representar la cultura nativa por medio del arte.

Marina Núñez del Prado y Yolanda Bedregal, por ejemplo, fueron dos destacadas personalidades bolivianas que también manifestaron una faceta indigenista en su proceso de creación artística, aunque no con exclusividad, sino combinándola con otras inquietudes propias del mundo urbano, la cultura occidental y la expresión de una subjetividad femenina. Durante la década de 1930, esas destacadas artistas compartieron con Gloria Serrano un mismo espacio de convivencia y de reflexión intelectual.

En el archivo personal de la familia Serrano-Crespo Gastelú han sido encontradas algunas fotografías. En una de ellas llama la atención la fuerte presencia de cinco mujeres junto a dos varones: David Crespo Gastelú, el pintor enamorado del paisaje nativo, y Gustavo Navarro, más conocido como Tristán Marof, el intelectual antioligárquico considerado como uno de los más radicales de la época. En dicha imagen la presencia predominante es femenina: al centro, y luciendo la hermosa sonrisa que la caracterizó, está Gloria Serrano; al lado izquierdo de ella están las hermanas Nilda y Marina Núñez del Prado; y a su costado derecho están la esposa de Marof (probablemente) y Yolanda Bedregal, en su temprana juventud.

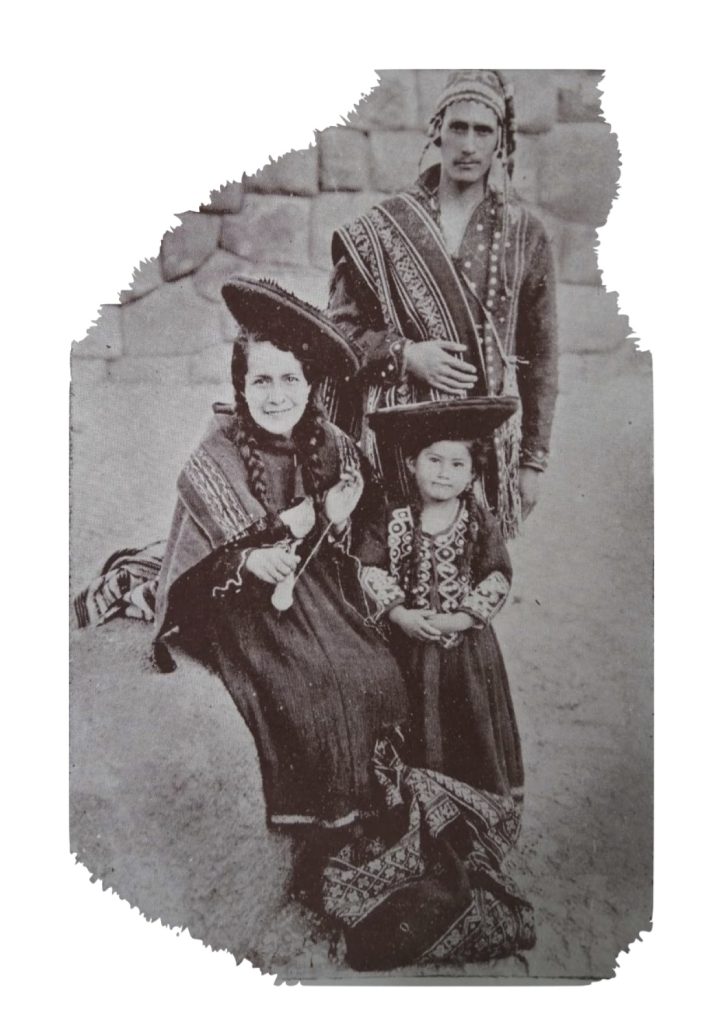

En la década de 1930 Gloria, Marina y Yolanda compartieron un mismo espacio de reflexión y de diálogo, como también experiencias y vida. En 1934 realizaron un viaje a Perú, para participar del IV Centenario de la fundación de Cusco. Un periódico cusqueño remarcó la presencia de una “joven intelectualidad boliviana que se asocia a la conmemoración”, entre quienes estuvieron los personajes de la fotografía citada, a excepción de Marof (El Sol, 6 de abril de 1934).

Marina Núñez del Prado y David Crespo Gastelú, entre otros artistas bolivianos, expusieron en tal ocasión sus creaciones plásticas, las mismas que celebraron la cultura del pasado en Perú y en Bolivia. Paralelamente, en los altos del Teatro Municipal del Cusco, Yolanda Bedregal y Nilda Núñez del Prado recitaron poemas pertinentes al homenaje. Por su parte, Gloria Serrano disertó uno de sus más agitadores discursos, titulado Hacia un arte americano, en el que declaró que los artistas tenían el deber de defender a los oprimidos y de contribuir con la revolución que la América india necesitaba: “El artista tiene en sus manos una gran misión que cumplir. Sus pinceles son armas para defender al pobre y al oprimido, mostrando al mundo el drama de las vidas […]. El arte americano debe ser esencialmente revolucionario” (Serrano, 8 de enero de 1935).

La visita al Cusco, que debió durar apenas unos cuantos días dedicados a charlas y a exposiciones en homenaje al aniversario del lugar, desembocó en una estadía de seis meses, durante los cuales David, Gloria, Yolanda, Nilda y Marina se empaparon del entono cultural cusqueño, gracias a la orientación y a la compañía del intelectual indigenista e izquierdista Roberto Latorre [1] (Serrano, 1938; Siles Crespo, entrevista, 2022). Durante su estadía, tal como señalara Gloria Serrano, la pasaron empapándose del entorno, visitaron las distintas ruinas que servían de templos a “añejos espíritus”, asistieron a la procesión del Cristo Indio, al rito de Viernes Santo y a un tinku celebrado en poblados aledaños, probaron el té piteado[2] y se pasearon por las distintas chicherías de la ciudad, donde Gloria se divirtió bailando con un obrero de camisa roja declarado profesamente comunista (Oporto Ordóñez, 17 de julio de 2022). Esa y muchas otras aventuras más pasaron en conjunto los amigos paceños en tierras incaicas.

Como se puede apreciar, Gloria Serrano compartió un mismo espacio de diálogo y de creación artística con Yolanda Bedregal y con Marina Núñez del Prado; incluso por ser mayor en edad a ellas posiblemente pudo influenciarlas con la radicalidad de su pensamiento. Si bien Marina y Yolanda fueron figuras destacadas en el entorno cultural nacional e internacional, reconocidas por los círculos conservadores y elitistas del mundo académico masculino, no pasó lo mismo con Gloria, quien quedó invisibilizada en la historia del pensamiento boliviano.

Para citar brevemente los logros de las compañeras de Serrano en ese viaje al Cusco, como indica Fátima Lazarte (2021), en 1970 Yolanda Bedregal ganó el Premio Nacional de Novela Erich Gutentag, gracias a su novela Bajo el oscuro sol, hecho que le posibilitó en 1973 su ingreso a la Academia Boliviana de la Lengua, siendo la primera mujer miembro de dicha instancia, llegando así a ser reconocida por los círculos reservados exclusivamente a los hombres.

La obra completa de Yolanda Bedregal, por otra parte, fue publicada en 2009 en cinco tomos, por Plural editores. En la sección “Ensayos y artículos” de esa obra completa aparecen los intereses fundamentales de la escritora en torno a la literatura, la educación, los niños, la ciudad, la tradición, el consumo, los medios de comunicación, los indígenas, etc. Se trata de 193 artículos que han sido sistematizados en un cuadro sinóptico diseñado por Virginia Aillón (2009), donde aparecen 11 ejes temáticos, de los cuales el tópico más abordado es el de literatura, con 97 artículos; respecto a otros temas de nuestro interés, Bedregal dedicó siete escritos a educación y cultura, y otros siete a temas indígenas. Esto demuestra que ella efectivamente escribió acerca del mundo indígena y sobre educación, aunque dichas temáticas fueron combinadas con otras numerosas inquietudes de la autora.

En cuanto a Marina Núñez del Prado, Gabriela Mistral, la afamada escritora chilena, señaló que su obra atestiguó las particularidades del ámbito geográfico al que pertenecía, sin esquivar el rostro de su raza, y que, más bien, con un aire de soltura, esculpió las características de su propia gente. Asimismo, de acuerdo con Mistral, la “boliviana genial”, como llamaba a Marina, tuvo a lo largo de su carrera una lealtad incólume hacia la raza indígena, haciendo que su obra sacara a la luz la desventura secular del indio. El asunto indígena dominó como una obsesión la obra de Núñez del Prado y eso posibilitó el reconocimiento de la artista a nivel continental. Por ello Mistral sostuvo que la obra de Marina Núñez del Prado desbordó su patria natal y la remitió a toda la América india y mestiza (Mistral, 1960).

Raúl Botelho Gosálvez (1960), reconocido escritor boliviano, comprometido con las luchas populares, afirmó también que la obra de Marina Núñez del Prado alcanzó categoría universal, siendo la primera boliviana en adquirir esa condición gracias a la fuerza y a la gracia con la que representó el paisaje y al habitante de los Andes. Notó, además, que la extraordinaria capacidad que detentaba Marina para transformar la piedra en arte la había heredado de sus ancestros americanos. En la obra de Núñez del Prado, Botelho Gosálvez situó cuatro etapas creativas: durante la primera, la escultora tuvo un interés por la danza y por los ritmos musicales; en la segunda, interpretó el tema social boliviano; en la tercera, llamada “periodo maternal”, esculpió madonas aymaras exaltadas por el dolor y el sufrimiento; finalmente, en la cuarta, considerada como “neo abstracta”, la artista generó conexiones con importantes centros culturales del mundo y con personalidades representativas del arte, entre ellos Picasso (Ibidem).

Hasta aquí se expuso cómo Yolanda Bedregal y Marina Núñez del Prado llegaron a ser reconocidas por los círculos académicos y artísticos nacionales e incluso internacionales. Fueron, por tanto, de las pocas mujeres bolivianas que interpelaron la preeminencia masculina al interior de las expresiones culturales. Gloria Serrano, en cambio, no gozó de la misma suerte que sus compañeras. De hecho, llama la atención que Oscar Cerruto, un cercano amigo de David Crespo Gastelú, no le dedicara unas líneas para destacarla como escritora paceña en el libro La Paz en su IV Centenario 1548-1948 (Cerruto, 1948).

Seguidamente se evoca a otras autoras que tuvieron simpatía por ideologías de izquierda y manifestaron un compromiso con el desarrollo de la organización obrera y/o con la implementación de la educación indigenal, tal como lo hizo Serrano. Las escritoras que se citan compartieron con Gloria la formación como maestra en la Escuela Normal de Sucre. Al respecto, la historiografía señala que las reformas liberales de los primeros años del siglo XX dieron paso a la capacitación pedagógica de las mujeres, hecho que hizo que el oficio de la enseñanza se feminizara paulatinamente (Martínez, 1995; Aillón E., 2009).

Una de las mujeres comprometidas con el desarrollo educativo del mundo indígena boliviano fue Natividad Peñaranda, esposa y compañera de Alfredo Guillén Pinto, junto a quien fundó y dirigió la Escuela Indigenal Utama, situada en el Núcleo Campesino de Caquiaviri (provincia Pacajes, departamento de La Paz). Esa maestra, además de poetisa y novelista, dejó significativos trabajos, entre los cuales destaca una novela realista que relata la experiencia pedagógica de esa pareja vivida durante cuatro años en el altiplano paceño. La obra, titulada Utama (1945), ganó en 1942 el Primer Premio Nacional de Novela y en 2021 ha sido reeditada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (Rodríguez, 2021). Junto a su marido, Natividad escribió años más tarde una segunda novela testimonial acerca de su experiencia laboral en las zonas mineras Siglo XX y Catavi; el escrito fue publicado en 1953 con el título Mina. El último trabajo de esta intelectual fue el libro de poesía Espíritu eterno, del año 1974, en el que ella retrató, esta vez en autoría individual, tradiciones aymaras del folclore andino (Rodríguez, 2021).

Cabe mencionar que existió una cercanía intelectual e incluso una amistad entre Gloria y Natividad, aspecto que es rastreable en el texto inédito de Serrano que lleva por título “El Drama Minero”, en el que la autora dedica un acápite entero a hablar sobre los poblados de Pacajes, realizando además un elogio a la escuela que se “alza orgullosa frente al cerro de Caquiaviri” y a la hábil conducción de sus directores Natividad y Alberto, de quienes remarca su “amplia visión y gran espíritu cultivado para cimentar la escuela indigenal” (Serrano, 1935). Esa proximidad con la Escuela Indigenal Utama probablemente se debió al amor que tanto Gloria Serrano como David Crespo Gastelú tuvieron por Corocoro, otro de los poblados de la provincia Pacajes, tierra natal del pintor del altiplano.

Otra de las artistas mujeres involucradas con la izquierda y con el movimiento indígena en Bolivia fue María Frontaura Argandoña, primera esposa del joven muralista de la Escuela Warisata, Alejandro Mario Illanes. Ella, de la misma manera que Gloria, se dedicó a recopilar información sobre la cultura nativa de los Andes. Lo hizo para su libro Mitología aymara khechua (1935), en el que Illanes realizó una serie de dibujos acerca de la riqueza cultural india, tal como lo hizo David Crespo Gastelú con la producción literaria de Gloria Serrano. El compromiso de Frontaura Argandoña con el desarrollo de la educación india es rastreable en su obra Hacia el futuro indio (1932), que comienza con una cita al pensador peruano Haya de la Torre y en el que la autora expone las necesidades políticas y sociales de los sectores indígenas. Es relevante indicar que la obra en cuestión fue prologada por Franz Tamayo (1935), quien hizo un elogio al compromiso político de su autora para la revalorización de la raza indígena.

De lo anterior se constata que Gloria Serrano fue parte de una red de mujeres intelectuales que fue ron movilizadas por un fervor indigenista. No obstante, su versatilidad también la llevó a asociarse con la realidad minera y a verse comprometida con las demandas del sector laboral. En su serie de relatos “El Drama Minero”, ella esbozó una honda crítica contra la miseria existencial a la que estaban sometidos los obreros gracias a un sistema de explotación que se negaba al cambio. El mencionado escrito fue enriquecido con la narración de ciertas figuras mitológicas del entorno minero. Ese hecho hace que en el presente artículo se asocie la obra de Serrano con la actividad de Angélica Ascui, una actriz de las primeras décadas del siglo XX, la cual profesó la ideología marxista y utilizó el teatro para concientizar al interior de los círculos de obreros acerca de la importancia de la revolución, según informara Guillermo Lora en su obra Historia del Movimiento Obrero (1970).

La emergencia artística de Ascui tuvo lugar entre 1920 y 1940, un contexto histórico complejo, pues la sociedad boliviana era aún muy conservadora, por lo que los círculos “cultos” veían de mala manera a las mujeres dedicadas al teatro. Ese clima no fue propicio para Ascui, quien mantuvo una íntima relación con la actuación y el teatro, lo que la condujo a trascender los círculos elitistas y a buscarse un lugar en el medio libertario obrero donde, más bien, su arte fue visto como un instrumento para concientizar a los sectores populares (Ibidem). Lora remarca la labor de Ascui en tanto ella fue parte de la lucha sindical, puso el arte al servicio de la propaganda revolucionaria y fue la primera en enunciar en Bolivia los derechos de “protección” de las mujeres y de los niños explotados en el proceso productivo. Sin ser de origen obrero ni haber padecido de pobreza, al provenir más bien de un medio artesanal y de una familia enriquecida por el comercio, ella se intelectualizó desde la teoría marxista y se convirtió en una de las pocas escritoras de izquierda. Angélica, al igual que Gloria, fue otra de las mujeres comprometidas con una labor artística encomendada a la defensa de los sectores oprimidos.

A continuación, se trazan brevemente la amplia trayectoria intelectual y la producción escrita de María Rosenda Caballero entre 1925 y 1967. La invisibilización de su obra en manos de una sociedad patriarcal se evidencia en la cantidad de escritos inéditos con los que cuenta. A pesar de ello, la grandiosidad de su labor intelectual, traducida en un compromiso con las causas indígena y obrera, marca la necesidad de revisitarla en el presente.

Un esbozo de la producción académica e intelectual de Gloria Serrano

Si bien María Rosenda Caballero planteó que su vocación como escritora nació cuando ella se convirtió en Gloria Serrano, al poco tiempo de haber contraído matrimonio con David Crespo Gastelú, los hallazgos en el archivo personal de esta mujer nos revelaron otros datos. Con tan solo 20 años de edad, ella escribió “La leyenda del Ekhekho” (Serrano, 1925). En ese temprano escrito la autora manifestó precozmente su inclinación vernacular, siendo que retrató las creencias andinas en torno a la deidad de la abundancia y la escasez, y configuró, además, un glosario explicativo de siete voces aymaras. Lo particular de ese primer escrito es que ella firmó como Gabriel Serrano; es decir, camufló su género detrás de un nombre masculino. Es probable que ella haya requerido el aval y el apoyo de David Crespo Gastelú para revelar su identidad femenina.

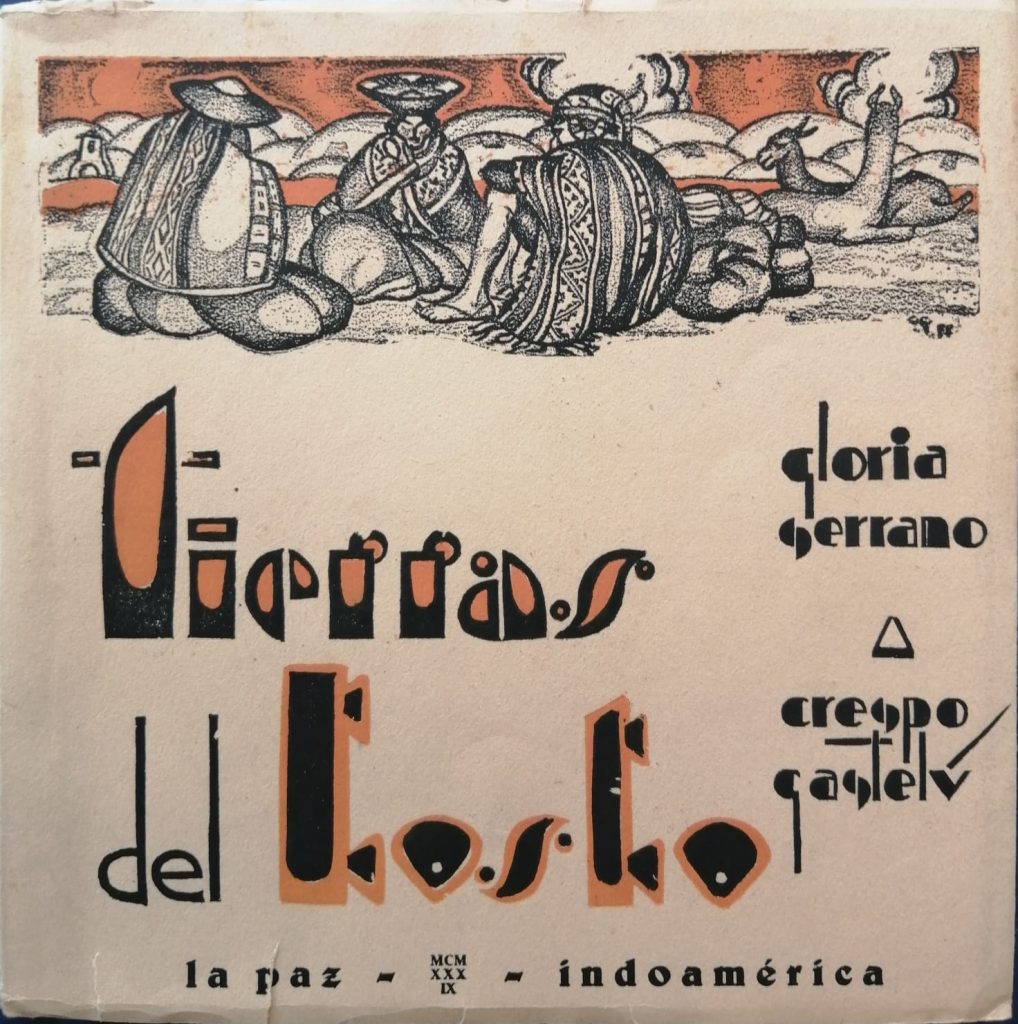

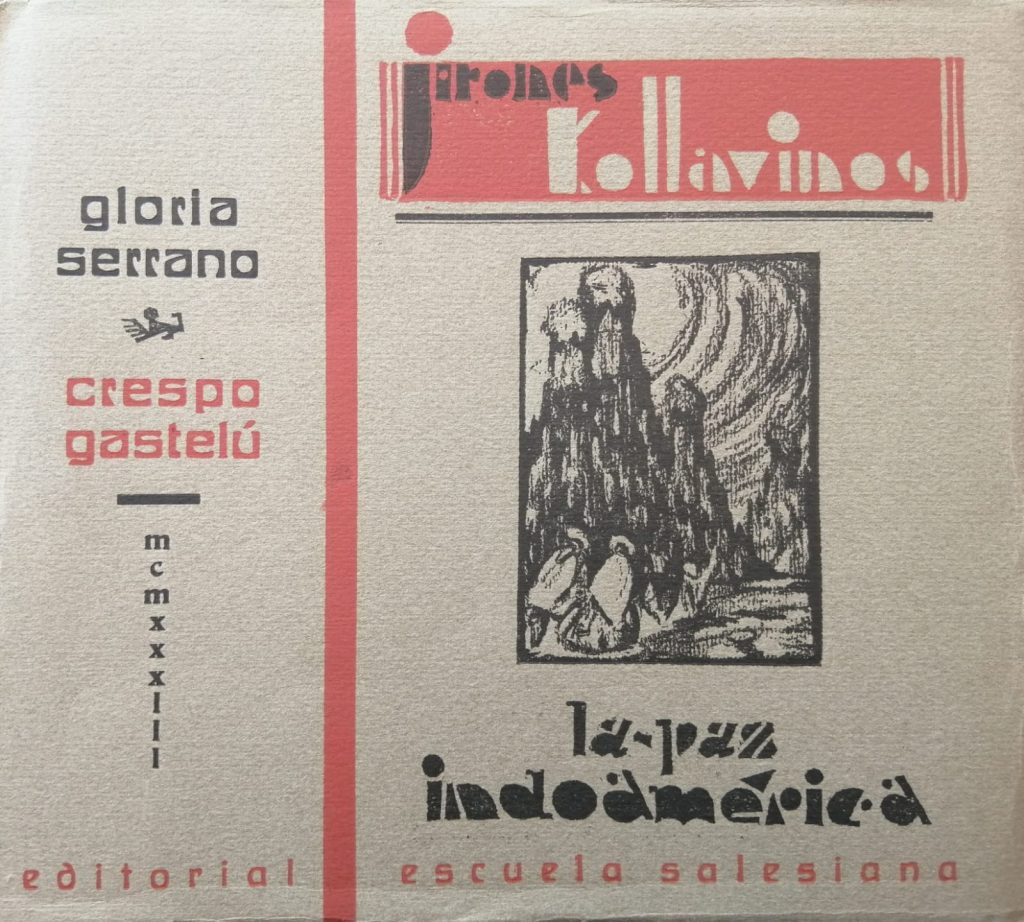

Entre la vasta producción escrita de Caballero, que fue consignada por Arturo Costa de la Torre y Elssa Paredes de Salazar, encontramos dos libros publicados en torno a la reconstrucción de costumbres, rituales y prácticas andinas en la cuenca altiplánica del continente: Jirones Kollavinos (Serrano y Crespo Gastelú, 1933) y Tierras del Kosko (Serrano y Crespo Gastelú, 1938). El primero retrata los diversos recorridos de los esposos por los lugares autóctonos más representativos de las tierras bolivianas y el segundo narra los tránsitos por zonas circundantes al Cusco, Perú (Costa de la Torre, 1968; Paredes de Salazar, 1965). Ambos textos marcaron la obra conjunta entre Gloria Serrano y David Crespo Gastelú; ella escribiendo lo que él retrataba acerca de aquello que les había impactado de los distintos viajes que realizaron por la cuenca andina. La finalidad de sus trabajos apuntó a “exaltar las tendencias nativistas puramente americanas” y tanto a ver como a representar la riqueza cultural del mundo indígena (Serrano, 1947).

Para aquella época, fue remarcable la metodología que utilizaron en ambos libros, siendo que se basaron en una especie de trabajo etnográfico previo a la realización de la escritura y del trazo de los dibujos (Oporto Ordóñez, 31 de julio de 2022). Bajo esa mirada investigativa, los esposos visitaron localidades rurales y ayllus, registrando momentos de realización cultural como procesiones, ferias locales, rituales, fiestas, jirones, etc. De esa especie de trabajo de campo Serrano realizó un meticuloso registro que rotuló con el nombre de “Apuntes de Viaje” (Serrano, 1934a).

Según Gloria Serrano, esa metodología la aprendió de David Crespo Gastelú, quien a su vez la conoció en su adolescencia del músico Luciano Bustios, al que colaboró con la ilustración de un álbum sobre danzas regionales, para lo cual emprendieron un largo viaje por distintas localidades bolivianas. Cuando Crespo Gastelú hizo ese primer desplazamiento aún no contaba ni con 20 años de edad. Sin embargo, tal experiencia signó su vida y definió su trayectoria artística, al igual que su metodología a seguir (Serrano, 1947). La experiencia previa de su esposo marcó en Serrano el senderó que seguiría en su proceso de escritura.

Gloria Serrano realizó una importante cantidad de escritos, que quedaron inéditos, de los cuales un buen número abordó el género biográfico, entre ellos: “Cantos de la Madre-Maestra” (1934b), probablemente un esbozo biográfico de Modesta Sanjinés; “David Crespo Gastelú. El Pintor del Altiplano” (1947), la historia de su compañero de vida; y “Murillo el Genial Mestizo” (1943 y 1967), la biografía de líder independentista paceño.

El escrito “David Crespo Gastelú. El Pintor del Altiplano” es una biografía que fue escrita y finalizada en 1947, y que ha permanecido en las sombras del olvido durante casi 75 años. Próximamente será visibilizada por la FC-BCB y el MNA, siendo que han proyectado su publicación. Gracias a esa obra podremos conocer los detalles de la vida de Crespo Gastelú y visualizar los secretos que solo los allegados conocían. Si bien dicha biografía muestra la trayectoria del pintor, entre líneas evidencia el recorrido de su autora. Serrano escribió ese texto cuando la vida de Crespo Gastelú se vio bruscamente interrumpida, al morir a causa de una enfermedad cardiaca cuando apenas tenía 46 años. Gloria, al perder a su compañero de vida y de creación artística, comenzó a gestar, por medio de sus letras, lo que ella señaló fue un “hijo póstumo” de David Crespo Gastelú; es decir, la biografía de “El Pintor del Altiplano”. Serrano convirtió ese “dolor que la iba a enloquecer”, debido a la muerte prematura de su compañero, en la comprensión escrita de la obra de uno de los más grandes indigenistas de la plástica boliviana.

En cuanto a la biografía “Murillo el Genial Mestizo”, son llamativos dos aspectos. El primero es que el escrito recupera históricamente la sublevación indígena de finales del siglo XVIII, retratando en el capítulo “Prisión y Suplicio de Tupac Catari” al líder indio cargado de un misticismo inmortal que se le revela a Pedro Domingo Murillo en una visión, a partir de la cual el líder mestizo se encomienda a seguir los pasos del primer libertador, el indio Catari. Veamos de cerca la emocionante prosa que alimenta el alma revolucionaria de toda época:

¡El viento! […] si era la voz de los achachilas que rugían coléricos contra los opresores de Túpac-Catari y de sus valerosos secuaces […]. Una fecha tuvo influencia en su futura conducta política, el 11 de noviembre de 1782. Ese día en la plaza soleada de Peñas, al ser descuartizado Túpac-Catari […] Murillo sintió un desgarramiento interior (Serrano, 1943 y 1967).

El segundo aspecto curioso es que, si bien esa biografía fue escrita en 1943, en el archivo personal de María Rosenda Caballero figura una última versión fechada con el año 1967. En ella la autora

firma con un nuevo seudónimo, convirtiéndose de Gloria Serrano en Zoila del Collao. Es posible que la construcción de un nuevo nombre haya significado un intento de esta mujer por restablecerse ante la pérdida de su compañero de creación, quien había fallecido 20 años atrás, y, con ello, reanimar su producción intelectual. Sin embargo, el contexto social patriarcal de aquella época no generó el realce de su labor intelectual, dejando nuevamente su obra en el silencio.

Por otra parte, una serie de contribuciones a la prensa hizo que Elssa Paredes de Salazar catalogara a Serrano como periodista. Al respecto, en una nota encontrada en el archivo Serrano-Crespo Gastelú, Gloria expone de la siguiente manera sus datos biográficos y su trayectoria profesional:

Mis colaboraciones periodísticas comenzaron en 1929 en el semanario “Juventud”, publicando con asiduidad en el suplemento literario de La Razón durante varios meses. Registraron trabajos míos revistas como “Variedades”, “Semana Gráfica”, “Gaceta de Bolivia” (La Paz); “Mundo Uruguayo” de Montevideo; “Mujeres de América” (Buenos Aires), y todos los diarios paceños y muchos del exterior como “El Comercio” y “El Sol” de Cuzco y varios otros de Puno y Arequipa (Serrano, 1938).

En los variados artículos publicados en esos medios impresos, Gloria Serrano retrata el mundo indígena y el mundo obrero, profiere sus opiniones sobre las demandas feministas y emite sus apreciaciones artísticas sobre la plástica boliviana y latinoamericana (Ibidem).

Igualmente se ha encontrado documentación que acredita la participación de Serrano en La Calle, periódico de corte nacionalista que se constituyó en una de las opiniones públicas más contestarías de la década de 1940 en Bolivia y en trinchera de la vanguardia revolucionaria. En efecto, en una carta datada en 1945, firmada por Guillermo Maceda Cáceres, precisamente el secretario general de La Calle, se constata el aprecio y el valor que los sectores antioligárquicos tuvieron acerca de la contribución escrita de Gloria Serrano durante años previos a la Revolución Nacional de 1952: “‘La Calle’ siempre agradecerá toda colaboración literaria que provenga de Gloria Serrano y siempre tendrá un lugar preferente para sus artículos. Así que estará continuamente esperando sus interesantísimos trabajos (Maceda Cáceres, 1945).

En su nota autobiográfica la autora también señala que tenía listos para ser publicados los libros Estampas Puneñas y La Paz Colonial (Serrano, 1938). Además, hace referencia a su vocación como “charlista”; es decir, como conferencista. Entre sus primeras intervenciones Serrano destaca la de 1926, cuando fue convocada por la Federación Obrera del Trabajo en Oruro, Sucre y Potosí, de la que analizó problemáticas sociales muy comentadas por los diarios locales; la de 1929, cuando participó en el Congreso Nacional de Mujeres convocado por el Ateneo Femenino; y las de 1934, cuando ofreció charlas en el Teatro Municipal del Cusco y en la Sociedad de Bellas Artes de esa ciudad. Asimismo, ella recuerda sus discursos en Puno, en Arequipa y en otras poblaciones peruanas.

De su labor docente María Rosenda Caballero también dejó un legado. Siendo que entre 1945 y 1947 viajó a Argentina para recoger experiencias pedagógicas y realizar estudios en materia educativa, realizó su contribución escrita en Charlas para niños, donde manifiesta un claro interés por inculcar en los niños el amor por la nación y por el mundo autóctono (citado en Paredes de Salazar, 1965).

En el archivo aquí citado se halló, como ya se dijo, una zaga de relatos titulada “El Drama Minero”, donde la autora muestra su vena ideológica de izquierda al denunciar la explotación que sufrían los obreros en manos de un sistema capitalista que los utilizaba. En ese texto Serrano demuestra su capacidad de adelantarse intelectualmente a su tiempo, siendo visionaria al momento de exaltar a un sector social poco valorado en aquel entonces. Por ello en este artículo se lo analiza con detenimiento.

Contextualizando históricamente la aparición de “El Drama Minero”, es admirable el nivel de compromiso político que tuvo su autora para apoyar y justificar las demandas de los obreros, siendo que entonces aún carecían de injerencia política. En efecto, recién 17 años después de la creación de dicho texto, poco antes y durante la Revolución Nacional de 1952, los obreros cobraron eco en el panorama social, al haber impulsado las principales transformaciones de Bolivia (Lavaud, 1998; Lorini, 1994).

A lo largo del desarrollo del texto en cuestión la autora plantea poner en escena el drama del minero, y lo hace en dos secciones: en la primera denuncia el sistema de explotación económica imperante en Bolivia y, además, evidencia su compromiso con la izquierda y con el indigenismo; en la segunda retrata las costumbres, la mitología y la cosmovisión del entorno del socavón. Mediante esos dos movimientos ella transita del dolor hacia la revalorización. De hecho, no solo evidencia las injusticias que los obreros padecían, sino que, sobre todo, devela la riqueza cultural y el misterio que rodeaba el espacio minero. El objetivo de Serrano con ese tipo de exposición fue evidenciar que las élites se servían de un contexto social laboral que no valoraban, en tanto lo desconocían:

Corocoro […] Paisaje proletario […] Cerros enrojecidos de sangre y sufrimiento […] La inclemencia del paisaje se acentúa con la gelidez […] su desesperación lo ha hecho irreligioso. En vez de orar blasfema […] su cielo transformado en una inmensa bandera roja lo incita a la rebelión, arde en llamaradas de cólera y protesta (Serrano, 1935).

Gloria Serrano sintió con intensidad la inclemencia del medio sobre el trabajador minero. Pero no solamente se trató de la frialdad altiplánica que laceraba su existencia, sino, principalmente, de la precariedad del ambiente donde trabajaba, un espacio sustentado por las élites que dominaban y se resistían a cualquier transformación y avance hacia la justicia social. En la cita precedente, la autora, constatando ser blasfema, desea mostrar lo irrisorio de profesar alguna religión cuando se padece una opresión. Sin embargo, en el dolor minero ella encuentra el germen de algo nuevo: la revolución.

En esa compilación Serrano revive personajes mitológicos del entorno minero, entre ellos la awicha, que danza junto al tío en el interior de la mina. Se trata de una entidad femenina que yace en el relato mitológico minero de tiempos pasados y que no sabemos por qué ha sido muy poco nombrada en la literatura boliviana, e incluso en la transmisión oral del presente. No ocurrió lo mismo con la representación del tío, figura bastante abordada desde el relato popular y la narrativa contemporánea.

En 1935 Gloria Serrano escribió sobre la existencia de un culto dedicado a la awicha, el cual se remonta, según ella, a tiempos coloniales, cuando el primer mitayo dejó sus huellas de tristeza y de dolor en las entrañas del Cerro Rico de Potosí. En aquel tiempo, cuenta Serrano, ese trabajador ancestral talló en el mejor mineral la égida de la awicha, la cinceló con golpes precisos y decidió darle forma de mujer. La autora afirma que esa fue una elección del artista, que la esculpió con una forma precisa que sea capaz de contener “una psiquis complicada” y “una multiplicidad de afecciones” (Serrano, 1935).

Como se aprecia hasta aquí, la gama de escritos revolucionarios de Gloria Serrano es bastante amplia. Mediante este artículo se convoca a otros escritores para que escudriñen la labor intelectual de esta valiosa mujer que lamentablemente fue invisibilizada. Esta escritora fue crítica, precisa por su lucidez y veraz por su sensibilidad. Su postura ideológica trasciende el tiempo y se extiende en importancia hasta el presente, pues otorga las herramientas para cuestionar las nuevas formas en las que se presentan la inequidad y los abusos de poder. Un ¡Jallalla por Gloria Serrano!

Bibliografía

Aillón, E. (2009). En Miradas retrospectivas a la educación pública en Bolivia. A cien años de la fundación de la Escuela Normal de Sucre (1909). Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés.

Aillón, V. (2009). Introducción. En Y. Bedregal, Obra completa de Yolanda Bedregal. Ensayos y artículos I. Plural editores.

Botelho Gosálvez, R. (1960). Introducción. En Marina Núñez del Prado. Escultura. Ediciones Galería Bonino.

Cerruto, O. (1948). Escritoras paceñas. En R. d.Paz, La Paz en su IV Centenario 1548-1948. Imprenta López.

Costa de la Torre, A. (1968). Catálogo de la Bibliografía Boliviana: Libros y folletos 1900-1963. Editorial Universidad Mayor de San Andrés.

Frontaura Argandoña, M. (1932). Hacia el futuro indio. Editorial América.

Frontaura Argandoña, M. (1935). Mitología aymara khechua. Editorial América.

Fundación Simón I. Patiño. (2015). Catálogo del Museo Indigenista David Crespo Gastelú. Plural editores.

Lavaud, J. (1998). El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982.Talleres gráficos Hisbol.

Lazarte, F. (2021). Bajo el oscuro sol de Yolanda Bedregal: 50 años. Colección La Biblioteca del Zorro Antonio, Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés.

Lora, G. (1970). Historia del movimiento obrero 1923-1933. Los amigos del libro.

Lorini, I. (1994). El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia 1920-1930. Los Amigos del Libro.

Martínez, F. (1995). Los primeros pasos liberales hacia la unificación escolar en Bolivia. En E.

Vega Jiménez y R. Hernández Oscaris, Historia de la educación latinoamericana. Editorial Pueblo y

Educación.

Mistral, G. (1960). Retrato de Marina Núñez del Prado. En Marina Núñez del Prado. Escultura. Ediciones Galería Bonino.

Oporto Ordóñez, L. (17 de julio de 2022). Gloria Serrano y David Crespo Gastelú por las tierras del

Kosko. Ahora El Pueblo.

Oporto Ordóñez, L. (31 de julio de 2022). El fascinante viaje por tierras incaicas de Gloria Serrano

y David Crespo Gastelú. Ahora El Pueblo.

Paredes de Salazar, E. (1965). Diccionario biográfico de la mujer boliviana. Isla.

Rodríguez, H. (2021). Estudio introductorio. En E. Pérez, Warisata. La Escuela Ayllu y Utama. Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tamayo, F. (1932). Prólogo. En M. Frontaura Argandoña, Hacia el futuro indio. Editorial América.

Archivo Museo Indigenista David Crespo Gastelú

El Sol (6 de abril de 1934). El homenaje de la embajada artística de Bolivia en el IV Centenario de

la fundación española del Cusco.

Maceda Cáceres, G. (1945). Carta de La Calle a Gloria Serrano. La Paz.

Serrano, G. (1925). La leyenda del Ekhekho. Inédito.

Serrano, G. (1934a). Apuntes de Viaje. Inédito.

Serrano, G. (1934b). Cantos de la Madre-Maestra.Inédito.

Serrano, G. (1935). El Drama Minero. Inédito.

Serrano, G. (8 de enero de 1935). Una breve entrevista sobre Arte Americano. Charla ofrecida en el Salón Cuzqueño de Bellas Artes. El Sol.

Serrano, G. (1938). Datos Biográficos de Gloria Serrano. Inédito.

Serrano, G. (1943 y 1967). Murillo el Genial Mestizo. Inédito.

Serrano, G. (1947). David Crespo Gastelú. El Pintor del Altiplano. Inédito.

Serrano, G. y Crespo Gastelú, D. (1933). Jirones Kollavinos. Editorial Escuela Salesiana.

Serrano, G. y Crespo Gastelú, D. (1938). Tierras del Kosko. Editorial Renacimiento.

Entrevista

L. Siles Crespo (20 de abril de 2022, realizada por D. Franco Pinto)

[1]Latorre generó una relación muy cercana, sobre todo a nivel intelectual, con los esposos Serrano-Crespo Gastelú, hecho que lo llevó a redactar el prólogo del libro de ambos titulado Tierras del Kosko (1938).

[2] Típica bebida caliente peruana hecha con té y pisco. consumo, los medios de comunicación, los indígenas, etc.

VÉASE TAMBIÉN

Views: 296

Deja una respuesta